Доброволицы - [3]

Провожали нас все наши родные, друзья и знакомые. Толпа на вокзале была не меньше двух тысяч человек. Нас засыпали цветами, шоколадом и просто разрывали на части: каждый хотел поговорить, попрощаться, кое-кто благословлял иконками. Дивный складыш, которым меня благословила Таня Кугушева, сохранился у меня до сих пор.

Не успели мы войти в вагоны, как из окон повысовывались головы в косынках. В них нас трудно было узнать, тем более что в форме нас еще никто не видел. Все стали выкрикивать имена своих сестер: «Ирина, Таня, Маня, Ксеня!..».

Отъехали под громкие крики «ура!». Придя немного в себя, мы стали устраиваться. Ехали нормально, по четыре в купе. Диваны были завалены шоколадом, конфетами и цветами. Запах одуряющий, особенно от тубероз. Сообща решили на ночь одну уборную отдать под цветы; сколько могли, поставили в умывальник.

Мы начали знакомиться друг с другом. Я сразу сошлась с Ксенией Исполатовой, и мы скоро подружились.

Глава 3. ЛАЗАРЕТ В ЖОЛКИВЕ

В Киеве мы шестеро расстались с волонтерками, пересели на другой поезд и поехали во Львов, где на вокзале пришлось долго ждать поезда на Жолкив. Громадный, чудный вокзал со стеклянной крышей не имел больше парадного вида: народу было мало, и только военные. Мы уселись вокруг столика в огромном пустом зале буфета. Закусили своими продуктами и стали поедать конфеты из большой коробки, которую кто-то из нас поставил посредине стола. Почему-то пустынный зал и большая коробка конфет остались в памяти.

Сидели мы долго, пока какой-то врач не подошел к нам и не попросил помочь перевязать раненых, так как сестры эвакуационного пункта не успевают. Мы сразу же пошли, с радостью, но и со страхом: ведь мы еще никогда по-настоящему не работали и с ранеными встречались впервые. Нас отвели в большой зал, полный солдат, ожидавших перевязки. Там работали врач и фельдшера. Мы облегченно вздохнули, увидев, что раненые все легкие, больше всего «пальчики»: тяжелых перевязывали на эвакопункте. Со страхом и большим старанием мы принялись за дело. Перевязывали медленно, но справились благополучно. Проработали до прихода нашего поезда. Это было наше «боевое крещение»!

Наконец мы приехали в Жолкив, маленький городок, где нас поразило количество евреев, в лапсердаках и с пейсами. Вид неопрятный, особенно неприятно выглядит молодежь.

Лазарет встретил нас неприветливо — старший врач, прибалтийский немец фон Кюммель, рыжий, с желтыми глазами, плохо говорящий по-русски; старшая сестра Большакова, общинская, уже немолодая. Препротивная рыхлая баба и, как ни странно для кауфманской сестры (думаю, что она из сиделок Кауфманской общины — двухлетние курсы, назначили сестрой), малоинтеллигентная, даже, вернее, совсем простая баба. Как она могла быть кауфманской сестрой? Непонятно! Она сразу же зашипела: «На что мне эти волонтерки, прислали бы двух общинских, и было бы гораздо лучше». К довершению нашей беды, почти все раненые были эвакуированы. Осталось человек двенадцать, работы было мало, и Большакова взяла нас в оборот. Цукала за все, и особенно попадало, если ей покажется, что наши волосы недостаточно натянуты перед кокошником, не дай Бог, если выбьется прядь. А бедной сестре Турман, у которой волосы вились, влетало все время. Большакова с нами не церемонилась, просто подходила, подсовывала пальцы под волосы и кричала: «Убрать!» Мы же держались дружно и мстили, как могли. Это, конечно, было невозможно во время работы, и только за столом мы давали себе волю. Все мы были молодые, приблизительно одного круга, и наши разговоры раздражали Большакову. Естественно, мы вспоминали Петербург, выезды, знакомых. Часто мелькали громкие фамилии и титулы. Мы заметили, что Большакову это злило, и нарочно подливали масла в огонь, придумывая самые невероятные имена и титулы, пересыпая свою речь французскими фразами, которых она не понимала. Она приходила в невероятную ярость и кричала: «Эти мне графья да князья!» Для нас же эта проделка была единственным утешением!

Нас распределили на работу: одну назначили по хозяйству, другой удалось сразу же перейти в отряд, где работала ее родная сестра, остальные четверо попали в палаты: три дежурили днем и одна, по очереди, ночью.

Помещение было небольшое, и палаты смежные. В моей лежали три раненых австрийца, у Ксении, рядом, пять русских. В первой были австрийцы и русские и в отдельной комнате пленный австрийский капитан. Так как лазарет был подвижной, то и имущество было самое скромное и только самое необходимое: кровати походные с тюфяками, набитыми соломой, никаких столиков. На перевязки нас не пускали, и мы целый день должны были проводить в палате и что-то делать. Но как заполнить день в пустой палате с несколькими не очень тяжелыми ранеными? А у меня вдобавок были австрийцы. Я делала им что было нужно, но ни в какие разговоры не вступала, а Большакова появлялась по нескольку раз в день и, если видела, что мы ничего не делаем, начинала шипеть: «Надо работать, хорошая сестра всегда найдет работу!» Заставляла мыть то окно, то большую кафельную печку, то стол или дверь. Придет в другой раз, и снова мой ту же печку или окно, и так без конца. Мы не имели права разговаривать друг с другом, хотя между палатами была дверь. Раненые наши солдаты ее ненавидели, так же, как и мы, и старались нам помочь, как только она уйдет. Мы с Ксенией сдвигали свои стулья спинками друг к другу в дверном проеме между нашими палатами, садились и разговаривали. Больные следили за входной дверью и, как только заметят, что дверь открывается, кричали: «Корова идет!» Мы вскакивали, хватали тряпки и усиленно начинали что-нибудь тереть. С Ксенией мы подружились и, когда были свободны, уходили гулять по Жолкиву, иногда и за город, по снежному полю. Раз даже удалось попасть в синагогу.

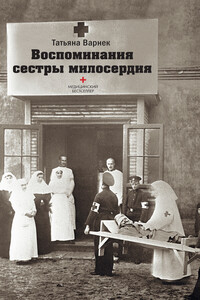

Перед нами один из самых искренних и правдивых рассказов о Первой Мировой войне и страшных годах революции и гражданской войны. Их автор – Татьяна Варнек сразу после начала войны начинает работать сестрой милосердия во фронтовых госпиталях. Наступление в Галиции в 1914 году, тяжелые бои под Ригой в 1916, работа в госпиталях и военно-санитарных поездах… Грязь, смерть… зверства бандитов, все это придется пережить девушке из богатой дворянской семьи. А впереди – эмиграция.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга рассказывает о советском судебном законодательстве 20-х годов; о репрессивной политике; раскулачивании; судебных процессах, в том числе против крестьян; о голоде 1933 г.; о советских судах и карательной практике советской юстиции.

Воспоминания земского деятеля и кадетского политика князя В. А. Оболенского охватывают период от рождения автора в 1869 году до эвакуации из врангелевского Крыма. Книга замечательная — Оболенский не просто живой рассказчик, он тонко чувствует, что читателю может оказаться непонятным. Поэтому Оболенский точно комментирует и разъясняет те социальные реалии, которые современникам часто казались очевидными и не требующими упоминания. Книга позволяет понять, как была устроена старая Россия на самом деле. Еще одно достоинство Оболенского — он незашорен и обладает широким взглядом на описываемые события.

Авторы сборника — люди, прошедшие через ГУЛАГ. Через тюрьмы, допросы, издевательства, карцеры и камеры смерти, этапы и лагеря. Они работали на лесоповале и в рудниках, голодали, болели, теряли товарищей. Но в нечеловеческих условиях, при любых обстоятельствах — будь то стычки с лагерным начальством или конфликты между политическими и уголовниками — они умели отстоять свое достоинство.Составитель: Александр Солженицын.