Дневник расстрелянного - [2]

Екатерина Павловна зашла на квартиру Бориса Палийчука. Самого не оказалось дома. Екатерина Павловна объяснила жене Палийчука, почему зашла, и попросила передать мужу: пусть, дескать, зайдет по такому-то адресу, где она остановилась. На следующий день Екатерина Павловна отправилась снова к Палийчукам: Борис не явился по указанному адресу. И опять не застала его. Тогда она сказала жене Палийчука, что уезжает вечером, назвала поезд и номер вагона, но так и не смогла выполнить завещание сына: должно быть, сверхважные дела помешали лучшему другу Германа приехать на вокзал, и Екатерина Павловна увезла архив сына в Пермь.

В тот же вечер, когда она вспомнила о поездке на Украину, я узнал от Татьяны Леонидовны о существовании дневника Германа. Я попросил показать дневник, Екатерина Павловна принесла высокую стопу разрозненных и пожелтевших листочков бумаги, находящуюся между двух дощечек. Меж этими дощечками Герман положил дневник, укладывая его в ящик. По листочкам, вытащенным наугад и с трудом прочитанным, я понял, что дневник представляет не только литературную, но и общественную ценность потому, что является неопровержимым, гневным, выстраданным документом, разоблачающим фашизм и милитаризм.

Месяца четыре «расшифровывали» дневник. Этим занималась вся семья Татьяны Леонидовны, а также студентки пединститута. Позже я сам долго сидел над дневником, сверяя машинописный текст с подлинным. Часто приходилось пользоваться лупой: Герман писал микроскопически мелко на обороте желтоватых колхозных накладных.

Второе творческое рождение Германа Занадворова ознаменовалось публикацией его рассказа «Была весна» в газете «Магнитогорский рабочий». Потом челябинское радио передало «Думу о Калашникове». Чуть позже «Уральский следопыт» напечатал его довоенные новеллы «Петля» и «Тимофеев камень», а «Урал» — «Дневник расстрелянного». А в апреле 1963 года в журнале «Огонек» увидел свет его замечательный рассказ «Увертюра».

* * *

Родился Герман Леонидович Занадворов первого октября 1910 года в Перми. Его отец, Леонид Петрович, был путейцем, инженером-строителем.

За несколько лет до поступления в школу Герман научился, по словам его матери Екатерины Павловны, сам сливать буквы. Лет пяти он построил из картона театр, нарисовал декорации, вырезал и раскрасил героев для спектакля «Царевна-лягушка» и с помощью этих картонных персонажей давал представления.

В дошкольные годы с увлечением мастерил корабли. Однажды построил паровой корабль; спиртовым огнем нагревалась вода, налитая в колбу. Струя пара, бившая из колбы через стеклянную трубку, приводила в движение лопаточное колесо. Татьяне Леонидовне запомнилось, как Герман, Владислав и она пускали на Нижнетагильском пруду парусный бриг «Виктория».

Герман был на три года старше Владислава. Братья любили друг друга. Склонности старшего повторялись в младшем. Оба, увлекаясь краеведением, ходили в походы. Близ станции Шарташ, что под Свердловском, они нашли обломок бивня мамонта; эту археологическую находку они передали в музей Нижнего Тагила. Оба увлекались историей. Герман придумал интересную игру. Смысл ее вот в чем: каждый из них выбирал себе какую-нибудь страну в определенные годы ее истории, исходя из ее взаимоотношений с другой страной в тот период; каждый проводил от имени «своей» страны определенную международную политику. Сначала Герман выбрал себе Францию начала девятнадцатого века, а Владиславу «дал» Англию тех же лет, потом он отказался от Франции в пользу Владислава, а себе «взял» Англию. К этой игре каждый готовился: читал разного рода книги, а после, представляя «свои» страны, они вели переговоры, дипломатическую переписку, засылали друг другу разведчиков. Однажды они играли в битву при Ватерлоо, где, как известно, Наполеон Бонапарт попал в плен к англичанам. Сразу после «битвы» Герман, ненавидевший Наполеона, заявил Владиславу, что «корсиканское чудовище» будет расстреляно. Владислав возмутился, стал доказывать брату, что нарушать историю нельзя. «Все равно будет казнен!» — стоял на своем непреклонный Герман. Тогда Владислав с плачем кинулся к родителям, пожаловался им, что вместо того, чтобы сослать Наполеона на остров Святой Елены, Герман собирается его расстрелять.

О том, как воспринимали Германа в школьные годы его товарищи, взволнованно говорится в письме Татьяны Александровны Ларионовой (я списался с нею), работающей сейчас в Минском институте иностранных языков.

«Учились мы с ним вместе в Нижнем Тагиле в 8 и 9 классе школы второй ступени имени Крупской. Восьмых и девятых классов было несколько. Он и я учились не в одном классе — в параллельных. Школа была большая, с кооперативным уклоном, ходили на практику в магазины, изучали товароведение, счетоводство... Он выделялся среди учеников своим внешним видом, культурой, начитанностью. Характерной особенностью, которая мне в нем запомнилась, были юмор и остроумие, которые уживались с вдумчивостью и серьезностью. Учился он хорошо и серьезно. Я в то время была председателем учкома школы, он всегда при встрече, здороваясь, улыбался и говорил: «Ну, как учком, нос крючком?» Тогда, учась в школе, он создал школьный журнал, который назвал «Анчар», но он просуществовал немного, это очень огорчало Германа».

Автор: О книге. Работая, я представлял ее так: она должна идти по нарастающей. Должна начинаться — что принесли с собой оккупанты. Первая группа рассказов должна вызвать чувство ужаса. И логическое продолжение ее — вторая группа: закипание возмущения, разочарования в пришельцах даже у тех, кто ждал их, помогал на первых порах или был безразличен. Первые, еще не оформленные возмущения. Третья группа — это борьба. Люди, понявшие, что нет иного пути, чтоб спасти и себя и Родину, как уничтожение захватчиков. Она — вся действие.

До прилета санитарного борта несколько часов, а раненых ребят нужно отвлечь от боли и слабости, чтобы они дождались рейса домой. И медсестра Лена берет в руки гитару…

Повесть «Второй эшелон» и рассказы «След войны» посвящены Великой Отечественной войне. За скупыми, правдивыми строками этой книги встает революционная эпоха, героическая история нашей страны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В биографических очерках рассказывается о трудном детстве, о войне и о службе в армии после нее. Главным в жизни автора было общение с людьми того исторического времени: солдатами и офицерами Красной Армии, мужественно сражавшимися на фронтах Великой Отечественной войны и беззаветно служившими великой Родине.Книга рассчитана на широкий круг читателей.

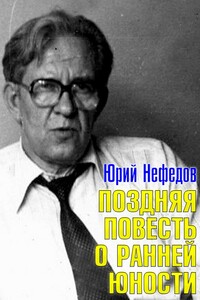

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор — морской летчик. В своей книге он рассказывает о товарищах, которые во время Великой Отечественной войны принимали участие в охране конвоев, следовавших в наши порты с военными грузами для Советской Армии.