Дневник 1953-1994 - [13]

22.5.64.

<...> Мне надо бы писать мою "книгу", как я называю про себя работу о Воронском[17]. Но я никак не нахожу нужного тона. Написаны уже четыре куска, но они разностильны и содержат в себе только подступы, рассуждения. Мне недавно захотелось написать не последовательную эволюцию взглядов этого человека, а очень прихотливое сочинение, где были бы смешаны история, наука и лирика. Но вот я не пишу. <...>

10.11.64.

Я сказал сегодня Е., что нужно менять не правительства, а отношение к человеку.

Происходят не изменения, а переименование - или пересаживание музыкантов.

Мы крутимся как белки в колесе.

Но дрессировщики убеждают нас, что в колесе могут крутиться и тигры.

Мы не можем "энегрично фукцировать".

Или это старение, или умирание, но я что-то вспомнил старосветских помещиков. На такой быт плюс современный треп о переименованиях и пересадках согласилось бы немало публики.

Щедрин у Туркова[18] напоминает еще раз, что Россия неисправима. Технический прогресс, образовательный прогресс далеко не совпадают с прогрессом общественных отношений. Щедринская Росси продолжается, "слова, слова, слова" - это бедствие, безобидное по внешности и страшное. Повторю старое: инфляция слов. И не выкарабкаешься. Затяжной кризис.

21.12.64.

Будто мчусь с горы, — все быстрее и быстрее. Время жалеет меня только вечером, когда я дома. А утром все начинается сначала. И куда несет меня, и где та стена, о которую суждено разбиться? Говорят про новый политический климат. Я не верю этим разговорам, странное впечатление производят люди, с одинаковым усердием молившиеся четырем или пяти богам за свою жизнь. После такой гибкости убеждений, после такого примера приспособляемости с уважением думаешь о каком-нибудь монархическом или религиозном ретроградстве или фанатизме. Поневоле думаешь, а есть ли у таких приноровившихся людей что-нибудь неизменное, какая-нибудь постоянная величина — или это только физиологические отправления, во имя которых и свершается великая диалектика великого приживальства. Неужели так было всегда — во все эпохи, и всегда мир сохранял свою нечистоплотность, и всегда партия сильных была самой многочисленной и самой растущей? Горе оппозиционерам — им никогда не бывать в большинстве — они всегда гонимы, их всегда мало, потому что принадлежность к ним — в России — никогда не сулила добра, злата и почестей.

Замятин был прав, когда говорил, что нет чести принадлежать к партии правящей, единственной — правящей. Такая принадлежность сулит льготы, а не тяготы, вознесение, а не изгнание. На свет яркой лампы всегда слетается мошкара и комарье. Это дурной образ, не к месту, хотя есть и в нем своя правда, потому что мошкары и в самом деле гибнет несметное воинство. И в правящем рое есть своя иерархия.

Наверное, Розанов и обо мне мог бы сказать: дайте ему в управление департамент, и он перестанет скулить.

Что толку, если я скажу: неправда. Кто проверит мою правоту и как? Мы жалеем ржавеющие, бездействующие механизмы и машины. Но кто сосчитал КПД современного человека? Самую высокую и честную правду о физиках я воспринимаю как сказку. Потому что физиков, даже если все они чувствуют себя хозяевами департамента, — ничтожно мало. Я думаю о тех, кто всегда шел на удобрения, — вот где большинство, и КПД их ничтожен.

24.7.65. <Санаторий под Рыбинском.>

Даже не верится, что так можно жить. На солнечной поляне в лесу под синим небом витает сама беззаботность, сама бесцельность. Лежим в шезлонгах, вытянув бледные ноги, отученные от солнца. Мы подчинены только санаторному режиму и погоде. Остальное — за пределами окружности, очерченной вокруг нас березами и соснами. Босым ногам хорошо в мягкой траве: ни склянки, ни камешка, ни шишки даже, и голове хорошо в покойной тишине и тепле солнца. Стрекоза, которой я не чувствую вовсе, приземлилась на мое плечо, страницы книги слепят глаза. И не звенят будильники, не гудят гудки, не мешают жить телефоны — почти рай — рай местного значения, как этот санаторий, — но какой искусственный этот рай! Мы зарабатывали его целый год — разве это не страшно?

Боже, как относительны все ценности мира сего! Для многих такие санатории как место в общем вагоне, а вот для тихой женщины, бледной и худенькой работницы Маруси, которая сидела за нашим столом и так неохотно уезжала, это был рай, неслыханный салон-вагон на одну персону с личным поваром и киноустановкой.

26.7.65.

В 1909 году были “Вехи”, двенадцатью годами позже — “Смена вех”. Написать бы нескольким собратьям “Новые вехи” — вот было бы неплохо. Сижу я в лесу, читаю рассуждения Гершензона о творческом самосознании и думаю: вот чудеса — наверное, во всей России один чудак перечитывает “Вехи” среди сосен, травы, тишины, и мог ли представить себе это Гершензон или Бердяев, что эстафета все-таки продолжается, духовные связи не рвутся, а все длятся и длятся. И пусть я не единомышленник их, но критицизм “Вех” я принимаю охотно, потому что есть в нем не умершая до сих пор правда, но столь же определенно мне чужд их выход из тупика. Может быть, это потому, что нет во мне почтения к религии и нет глубокого ее понимания, которое одно позволяло бы глубоко отрицать, не принимать ее.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».

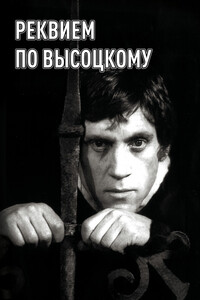

Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.