Дары и анафемы - [111]

И вот теперь мы вновь подходим к нашему изначальному вопросу: что значит быть христианином?

Если все в человеке больно, но все надо спасти, — это означает, что все надо лечить. Но каждую из болезней следует лечить средством, необходимым и надлежащим именно для неё. Фармаколог не лечит все болезни одним и тем же лекарством; хирург не делает все операции одним инструментом. И Христос, Который есть Врач душ и телес наших, не одно и то же лекарство прилагает к нашим многочисленным язвам.

У нас заболел наш ум, мы выдумываем самые дикие теории, убеждая себя, что Бога нет, что мы произошли от амёбы… — Христос лечит наш ум, выпрямляет его. Чем? — Своим непогрешимым Божественным учением.

У нас заболело сердце: оно стало вместилищем и источником самых странных влечений. Христос лечит и эту духовную болезнь: Примите Духа Святаго (Ин. 20, 22). Вы разучились любить? Пребудете в любви Моей (Ин. 15,10). Вы утратили мирное устроение жизни и радостное её восприятие? Мир Мой даю вам и радость ваша будет совершенна (Ин. 14, 27; 16,24).

Но у нас ещё больно и тело: наше тело не способно жить с Богом. Оно и на земле-то живёт до 80 лет — и то «аще же в силах»… А прожить вечность в Царствии Божием тем более не способно. Так надо ли лечить такое тело? — надо, ибо «именно ради плоти Сын Божий совершил Своё домостроительство» (св. Ириней Лионский. Против ересей. 4, Введение, 4). А как его вылечить? Телесное надо лечить подобающим ему, т. е. телесным. И поэтому Господь и даёт нам Своё Тело, чтобы исцелить наше тело, чтобы приучить его жить в Божественной среде, в Божественном наполнении: «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Моё. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26-28). Или, говоря словами христианского писателя III века св. Дионисия Великого, “Христос излил в нас нетленную, живую и животворящую кровь Свою”[494].

Христос совершает с нами нечто подобное тому, что делает современная медицина. Представьте себе, что у меня болезнь крови: грязь появилась в моей крови, или, напротив, мой организм не вырабатывает необходимые для жизни микроэлементы крови. Тогда врачи могут мне сделать переливание моей собственной крови (собственной — чтобы не было аллергии, отторжения). Тогда из моей вены через катетер кровь будут отсасывать, пропускать через надлежащие фильтры, очищать, затем насыщать, обогащать какими-то необходимыми веществами, а затем мне в артерию вольют мою же обогащённую кровь.

Вот это и делает с нами Христос: он вбирает в Себя наше человеческое естество с теми болячками, которые появились в нем после грехопадения. «Ибо какое было бы поправление нашему естеству, если бы, когда болезнует земное живое существо, Божественное посещение приняло какое-либо существо другое, небесное? Если бы больное было на земле, а Божественная же сила не коснулась больного, имея в виду приличное для себя, то бесполезен был бы для человека труд Божественной силы над тем, что не имеет ничего общего с ним… Врачующая сила явилась там, где была болезнь»[495]. Болезнь, вошедшая в человеческую жизнь — это так называемые «неукорные страсти»: утомляемость, доступность голоду, скорбям, страх смерти…[496]. Адам до грехопадения не знал, что такое скорбь, усталость, голод… А Христос испытал, что это такое, он «воспринимает повреждённую жизнь»[497], «приял мертвенность нашего повреждения»[498], вобрал «принятую смертность»[499]. Эта «новинка», которой не было в богозданном естестве Адама, именуется «страстью» потому, что «страсть» — это страдательность, это испытание давления, оказываемого на меня извне… Из этих «неукорных» страстей легко могут вырасти страсти греховные… Кто легче согрешит — тот, в ком есть страх смерти, или тот, у которого нет страха смерти? Кого легче понудить к предательству — бессмертного или смертного? Кто удобнее пойдёт путём греха — голодный или не знающий голода? Наличие всех этих страстей делало человека более доступным для греха. Но Христос эти безукорные страсти в Себя вбирает (никак не приближаясь к подлинно греховным нашим страстям), в Себе исцеляет, насыщает Божественностью, Вечностью, Бессмертием, и Своё человеческое Тело, уже прошедшее через смерть и воскресшее, возвращает нам, Свою человеческую кровь, насыщенную Божественными токами, Он вливает в нас, чтобы мы в себе носили зачаток Воскресения и были причастниками Вечности[500].

Пример с переливанием крови только одним нехорош: при нашей медицинской операции боль испытывает тот, от кого кровь берут и кому её же затем переливают. А тем аппаратам, через которые эта кровь проходит и в которых она обогащается — им ни холодно, ни жарко. Но не так со Спасителем. Вобрав в Себя наше естество, Он сделал Своей нашу боль.

Он не просто вбирает в себя человечество и в Себе его животворит — животворя, Он в нем умирает. Чтобы передать нам исцелённое естество, вырвавшееся их под власти смерти и тления, Христос воскрес. Но чтобы воскреснуть — надо умереть. А чтобы умереть — надо родиться. Все люди умирают, потому что рождаются. А Христос родился в мире, потому что должен был умереть в жертвенной отдаче. «Ни один из ангелов никогда не сходил для того, чтобы быть распятым, чтобы претерпеть смерть и от смерти воскреснуть. У рождения со смертью взаимный долг. Назначенность к смерти есть причина рождения» (Тертуллиан. О плоти Христа, 6). Бог свободно входит в такую (смертную) жизнь, о которой заранее знает, что «и для самого Господа нет из неё другого исхода, кроме как через смерть» (Августин. О Граде Божием. 17,18).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга диакона Андрея Кураева, профессора Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, посвящена вопросу, который находится в центре православно-протестантских дискуссий, — вопросу о том, какое место занимает Библия в жизни Церкви. Только ли Библию оставил Христос людям? Только ли через Библию Христос приходит и обращается к нам?В книге ставятся вопросы о соотношении Писания и церковного Предания, о христианском восприятии истории, о соотношении материи и Духа.Назначение книги — уберечь людей (и протестантов, и православных, и светских исследователей) от слишком упрощенного понимания Православия и пояснить, что именно делает Православие религиозной традицией, существенно отличной от протестантизма.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Книга самого известного в современной России миссионера, публициста и богослова диакона Андрея Кураева посвящена "неудобным" для открытого обсуждения проблемам, касающимся взаимоотношений Церкви и общества. С присущей автору смелостью и остротой он затрагивает различные аспекты жизни современного человека.Книга обращена к самому широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диакон Андрей Кураев – профессор Московской Духовной Академии, член Синодальной Богословской Комиссии, старший научный сотрудник кафедры религиоведения МГУ.Должен ли православный педагог, работающий в обычной школе, враждовать с учителем биологии? Или же в учительской комнате можно спокойно объясниться с коллегой, не вынося в классы различие позиций? Предлагаемые статьи на тему о соотношении эволюционистской теории и православной мысли дадут возможность православным людям: а) избежать дискуссии через пояснение того, что теория эволюции и Библия дают разные ответы - но разные же и вопросы, а потому не стоит говорить о несовместимости б) дадут аргументы в случае, если дискуссия все же началась; в) помогут избежать излишней запальчивости в полемике.

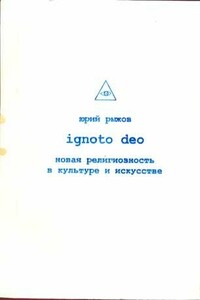

Экспансия новой религиозности (в формах оккультизма, магии, мистицизма, паранаучных верований, нетрадиционных методов лечения и т.п.) - одна из примет нашего времени. Феномен новой религиозности радикально отличается от исторически сложившихся, традиционных для данного общества религий, и при этом не сводится исключительно к новым религиозным движениям. В монографии рассмотрен генезис новой религиозности, проанализированы ее основные особенности и взаимосвязь с современной массовой культурой и искусством. Для специалистов в области культурологии, религиоведения, философии, студентов гуманитарных вузов и широкого круга читателей.

В настоящем выпуске «Трудов ГМИР» публикуются материалы конференции «Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, священные реликвии» (2008), а также статьи, посвященные изучению отдельных собраний ГМИР, истории религии и секулярных идей в России, Западной Европе и Индии. Издание рассчитано на историков, философов, археологов, искусствоведов и музейных работников.

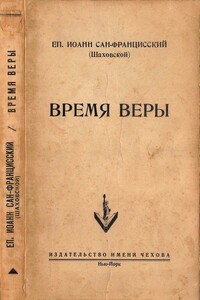

Отец Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский, пожалуй, самая известная для обычного человека, личность русского православного зарубежья. С 1948 года и до своей смерти в 1989 году он ежедневно беседовал на «Радио Свобода» с русским человеком. Передача так и называлась — «Беседы с русским народом». Он говорил о вере, от которой отошел строитель коммунизма. Беседовал об истории Великой России, которую в стране советов пытались переписать по-новому, о трагедии, которую народ не желал, да и не мог осознать.

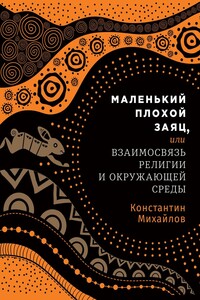

Влияет ли экология на религиозные взгляды? Зависят ли наши убеждения от того, какие ландшафты нас окружают и каких животных мы видим? Скажем, если бы Иисус никогда не видел агнцев, а имел дело только со страусами – мы знали бы совершенно иное христианство? И наоборот: зависит ли экология от религии? Как монотеистические религии влияют на глобальное потепление, а зороастризм – на птиц?Через мифы и истории Константин Михайлов рассказывает о том, почему мы верим в то, во что верим, как окружающая среда на нас влияет, а мы – на нее.

Данная книга повествует об истории появления неоязыческого движения в России. В ней рассматриваются идеи и способы неоязыческой пропаганды, а также приведен разбор наиболее тиражируемых мифов неоязычества. Книга может быть использована в качестве пособия священниками, миссионерами, апологетами, приходскими консультантами для ведения конструктивной полемики с адептами неоязычества, а также может быть интересна широкому кругу православных христиан и всем интересующимся новыми религиозными движениями.

Написанная живым, доступным языком, книга известного арабиста, исламоведа содержит изложение коранических легенд и преданий, анализ их истоков, их бытования в доисламской Аравии и в странах арабо-мусульманской культуры. В оформлении использованы средневековые арабские рукописи.