Цимес - [47]

Слова кончаются.

Прикосновения взлетают и становятся музыкой. Ночь опускается на город, и тяжесть ее прекрасна…

— Смерть подождет, — шепчет она. — Ведь есть еще два вздоха, целых два вздоха — после.

— Аве Мария…

Соло для канарейки

И тогда он подарил ей канарейку.

Он был крайне аккуратен и обязателен, а потому к каждому своему приобретению относился вдумчиво и старательно. В особых случаях даже с некоторым размахом — вот как сейчас. Размах, правда, был небольшой, зато от души, именно поэтому Катя получила не только клетку и к ней мисочку-поильник, но и цветастый, кажется плюшевый, платок, чтобы эту самую канарейку накрывать. На ночь.

Катя была рада. Не платку и не канарейке, а тому, что они ясно намекали на серьезность его намерений. То есть выказывали некую определенность, которой Катя хотела и которой ждала уже почти полтора года. Ровно столько, сколько любила. Не той любовью, от которой кровь закипает, а той, от которой в груди словно ниточка обрывается, и что-то тяжеленное вдруг ухает разом до самых печенок, и снова взлетает так, что дышать нечем.

Обычной, как все, вернее — почти все.

А вот кто был рад в самом деле, по-настоящему, так это Антошка. Потому что уже почти целых пять лет, то есть с самого рождения, ему жутко не везло. Ведь и невезучие дети рождаются тоже, что тут поделаешь?

Во-первых, он родился без отца. Вернее, отец-то у него, конечно, был — они есть всегда, но у всех по-разному: у кого-то просто есть, а у кого-то, вот как у Антошки, — вроде бы да, а на самом-то деле… Пока он, конечно, об этом не задумывался по-настоящему, да и вообще никак не задумывался, потому что маленький — и по возрасту, и просто, сам по себе. Ну да ничего, скоро ему, как водится, объяснят, расскажут — мальчишки во дворе, бабушки на лавочке у подъезда — кто же, если не они? Во-вторых, он, Антошка, часто болеет, из ангин почти не вылезает. Врачи говорят — миндалины. Только для операции пока рановато, пусть подрастет немного, вот тогда. Лет ему, как уже было сказано, и в самом деле немного, еще и пяти нет. Хотя и на это как посмотреть — ведь не говорит до сих пор, а пора бы уже, давно пора, другие вон в его-то возрасте — ого-го как…

Катя про все это Антошкино невезенье, конечно же, не забывала, ведь как про такое забудешь? Бывало, даже всплакнет тайком — в подушку или отвернувшись к окну, — солнце, оно ведь так слепит, что слез не удержать, а вы что подумали? Только чаще всего гнала от себя эти мысли, может, и сама того не сознавая. Он ведь совсем маленький еще, все впереди, вся жизнь, кто знает, как повернется, зачем же раньше времени… Да и какая разница, ее ведь он, ее кровинушка, другого-то все равно нет, да и не надо его, другого, не надо, и все. Ну и сама она тоже совсем еще молодая — тридцати нет, ведь и для себя чего-то хочется и верится пока еще в лучшее — человек, он для счастья рождается, иначе и быть не может, ну что тут непонятного? А иначе откуда бы он появился, скажите на милость, этот ее любимый? Правда, совместное будущее они между собой не обсуждали, но ведь и так понятно, что человек настроен серьезно — по всему видно. Вот и канарейка тому прямое подтверждение. Ну кто, по-вашему, канарейку дарит просто так — от щедрости душевной, из любви к животным или еще почему? Да никто — умысел тут, и все. Явный умысел.

На самом-то деле это вовсе не канарейка была, а кенар, то есть мальчик. А они, как известно, поют, и поют так, что заслушаешься. Вот и наш тоже пел, и не просто пел, а лучше многих других, можно сказать — талант. Только пения его никто никогда не слышал, разве что случайно, потому что пел он почти всегда про себя — с самого своего детства. Кто знает, почему? Может, потому, что ни матери своей не помнил, ни братьев и сестер, а оказался почему-то почти сразу в зоомагазине, среди щеглов и волнистых попугаев в соседних клетках. Они, может, и ничего были ребята, только ужасно глупы и разговорчивы. А что может быть невыносимее для такой чувствительной птицы, каким был наш мальчик? Ему даже петь было неловко рядом с их пустыми, крикливыми разговорами ни о чем — чтобы не подумали чего, не начали коситься, — какие ни есть, а, как ни крути, соседи. Все же лучше, чем этот огромный желтый удав в вольере напротив. Вроде и не шевелится, лежит себе кольцами. А только однажды поймал малыш на себе его тяжелый взгляд и… Разве захочется после такого петь, да и до пения ли тут вообще? Хорошо хоть, вольер из крепкого толстого стекла, а все равно лучше не видеть…

Больше всего любил он ночь, когда наступала наконец тишина и можно было просто сидеть на жердочке и смотреть на небо — хоть и виден был лишь небольшой треугольник его между оконным переплетом и соседними крышами. Зато, когда ночь выпадала ясная и безоблачная, именно в этом месте появлялась маленькая мерцающая звездочка. В такие минуты как раз и хотелось петь, так хотелось, что невозможно было терпеть. Тогда-то он и придумал вот это самое — петь про себя. Ах, если б кто-нибудь мог услышать эти его трели, если б мог…

Может, и трудно во все это поверить, а может, и не надо вовсе. Главное, что сейчас его клетка стоит на широком белом подоконнике, и шторы никогда не задергиваются, можно видеть разноцветные деревья, и облака, и автобусы, и сколько угодно неба. И хоть за окном шумно, а как будто тихо-тихо. И петь хочется по-настоящему, в голос.

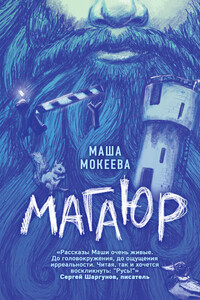

Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.

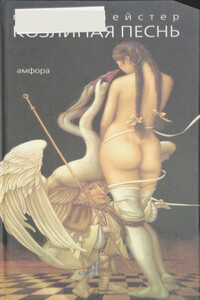

Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.

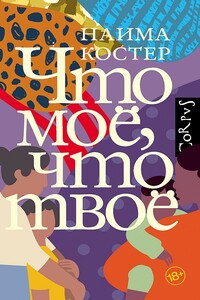

В этом романе рассказывается о жизни двух семей из Северной Каролины на протяжении более двадцати лет. Одна из героинь — мать-одиночка, другая растит троих дочерей и вынуждена ради их благополучия уйти от ненадежного, но любимого мужа к надежному, но нелюбимому. Детей мы видим сначала маленькими, потом — школьниками, которые на себе испытывают трудности, подстерегающие цветных детей в старшей школе, где основная масса учащихся — белые. Но и став взрослыми, они продолжают разбираться с травмами, полученными в детстве.

Страшная, исполненная мистики история убийцы… Но зла не бывает без добра. И даже во тьме обитает свет. Содержит нецензурную брань.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)