Чувство Родины - [2]

Однако я забежал вперед, а тогда, узнав жизнь деревни в один из самых тяжелых периодов, поработав и на пахоте, и на севе, и на косовице хлебов, по-настоящему привязавшись к земле, в 1923 году я поступил в курский землеустроительный техникум. Сдавал конкурсные экзамены и прошел неплохо – дали мне повышенную государственную стипендию.

Техникум был старинный, с хорошей учебной базой, давними прогрессивными традициями. (В нем, между прочим, учился и В. Д. Бонч-Бруевич.) За четырехлетний период обучения мы получили основательные знания по математике, физике, химии. На институтском уровне изучались специальные предметы – геодезия, общая геология, почвоведение, география, сельскохозяйственная статистика. Мы читали ленинские труды – не в привычных теперь томах собрания сочинений, а в тонких брошюрах, еще пахнувших типографской краской. Мы изучали советское строительство, государственное право СССР, и на первой же практике в Щигровском уезде я убедился, что землеустроителю эти знания не только теоретически, но и практически очень нужны.

Семнадцати лет меня приняли в комсомол, и после этого я считал себя обязанным участвовать во всех общественных начинаниях. А было их, надо сказать, немало. Мы выходили на красные субботники, проводили массовые кампании «Долой неграмотность!» и «Помощь беспризорным», открывали в деревнях избы-читальни, выпускали стенгазеты, ставили спектакли, проводили сельские сходы, разъясняли батракам их права, и на всё нас хватало, до всего нам было дело.

Глава 2

Пришлось тогда усвоить одну истину: время имеет не только протяженность, но и объем. Можно бесцельно транжирить, убивать свои дни и часы, а можно их сжать, уплотнить, загрузить до предела. И тогда окажется, что очень многое успеешь сделать.

Жилось нам в общежитии на Херсонской улице иногда голодно, холодно, одеты мы были кто во что горазд: носили сатиновые косоворотки, рабочие промасленные кепки, кубанки, буденовки. Галстуки в те времена мы, разумеется, отвергали. Но комсомолия 20-х годов жила ярко и интересно. Нужды страны были нашими нуждами; мы мечтали о светлом будущем для всего человечества, шумели, спорили, влюблялись, читали и сами сочиняли стихи.

Знатоками поэзии мы себя не считали, превыше всего ставили актуальность, политическую направленность стихов. И поэты были у нас свои, комсомольские.

Однажды я ехал по железной дороге, в том же вагоне сидела девушка моего возраста, тоже студентка. Разговорились. Девушка показала тетрадь со стихами, какие обычно собирают в альбом. И вот что характерно: в этой тетради оказалось стихотворение, которое прежде я никогда не встречал, – «На смерть Воровского». Мы тогда тяжело переживали убийство нашего посла, стихи взволновали меня, тут же я выучил их наизусть. С первой строчки – «Это было в Лозанне…» – и до последней строфы:

Помню, приехал в Курск Маяковский. Разумеется, мы, комсомольцы, прорвались в железнодорожный клуб, где был его вечер. Чисто одетая публика встретила поэта в штыки. «Вот вы считаете себя коллективистом, – кричали из зала, – а почему всюду пишете: я, я, я?» Ответ был немедленным: «Как, по-вашему, царь был коллективист? А он ведь всегда писал: мы, Николай Второй». Шум, хохот, аплодисменты. Или еще такой эпизод. Из последнего ряда поднялись двое молодых людей, для которых, видимо, интереснее было побыть наедине, а не слушать Маяковского. И вот, когда они медленно пробирались вдоль ряда, раздался мощный голос поэта. Вытянув руку в направлении к ним, Маяковский сказал: «Товарищи! Обратите внимание на пару, из ряда вон выходящую». И опять бурный взрыв смеха, аплодисменты.

Маяковский читал отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин». Слушали не дыша. Смерть Ильича мы пережили совсем недавно, всенародная боль оставалась для каждого из нас глубоко личной болью.

Эти слова звучали с необычайной силой. Маяковский говорил спокойно, как бы вслух размышляя, но бас его доходил до последнего ряда. И действительно, он «сиять заставил заново» самые высокие для нас понятия.

Чеканные строки входили в душу и сердце, запоминались сами собой.

Еще Маяковский читал на вечере «Рабочим Курска, добывшим первую руду…». Меня это стихотворение заставило вспомнить завод – доменные печи, мартены. Снова потянуло домой. Но как раз тогда, в 1927 году, я окончил учебу, стал землеустроителем и приступил к работе – в одном из уездов Курской области. Следующий полевой сезон провел в Белоруссии, под Оршей, потом получил новое назначение и выехал – уже не один, с женой – на Урал, вначале в Михайловский, а затем в Бисертский район. С моей будущей женой мы познакомились на одном из комсомольских вечеров. Она выросла в такой же рабочей семье, как и моя, приехала в Курск из Белгорода тоже учиться. С той поры Виктория Петровна всегда была для меня и остается не только женой и матерью моих детей, но и настоящим дорогим и отзывчивым другом.

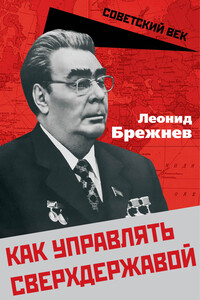

Эта книга – классика практической политической мысли. Леонид Ильич Брежнев 18 лет возглавлял Советский Союз в пору его наивысшего могущества. И, умирая. «сдал страну», которая распространяла своё влияние на полмира. Пожалуй, никому в истории России – ни до, ни после Брежнева – не удавалось этого повторить. Внимательный читатель увидит, какими приоритетами руководствовался Брежнев: социализм, повышение уровня жизни, развитие науки и рационального мировоззрения, разумная внешняя политика, когда Советский Союза заключал договора и с союзниками, и с противниками «с позиций силы».

Книга «Целина» Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева посвящена его воспоминаниям об освоении целинных земель.

Книга «Малая земля» полковника и начальника политотдела 12-й армии Леонида Ильича Брежнева посвящена его воспоминаниям о Великой Отечественной войне.

Книга «Возрождение» Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева посвящена его воспоминаниям о послевоенном восстановлении хозяйства страны.

«Жизнь по заводскому гудку» Л. И. Брежнева была впервые опубликована в журнале «Новый мир» № 11 за 1981 год как дополнение к ранее издававшимся книгам воспоминаний «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.