Через не могу - [23]

На столе были крахмальные салфетки, просунутые в кольца с монограммами, сгущенка в хрустальных блюдечках, фарфоровые чашки и серебряные ложки с витыми тонкими ручками. Ксения Ивановна смущала меня, поминутно прижимаясь к мужу и оглаживая его. Лена не слезала с его колен. Но когда распределяли места за столом, рядом с героем великодушно посадили меня. (И я до сих пор этим тронута.) Я смотрела на комиссара как на священника и во время обеда дала себе слово стать хорошим человеком.

В середине чаепития мы с Леной на минуту отвлеклись от своего соседа, потому что Ксения Ивановна рассказывала что–то смешное про нас самих. Я подалась вперед, рука с куском булки лежала на скатерти. И вдруг эту мою руку что–то страшно обожгло. Так, что я громко вскрикнула, рука дернулась, из глаз брызнули слезы, сгущенка растеклась по белоснежной скатерти. Я в испуге схватилась за обожженное место и вдруг услышала, что майор смеется, а за ним и Лена. В следующую секунду стало понятно, что это была шутка — накалив в кипятке две серебряные ложки, майор приложил их к нашим блокадным семилетним запястьям. Я тоже стала, сглатывая слезы, смеяться, а тогда и другие — облегченно.

Все–таки шутка обидела меня, и остаток чаепития шляхетская гордость подбивала меня уйти, а иудейская охранительность человеческих связей — остаться. Я осталась.

После обеда комиссар затеял с нами игру: стоя и разговаривая с дамами, он вдруг неожиданно, не меняя выражения лица (только глаза расширялись), кидался нас ловить. Мы со смехом (Лена — искренним, я — уже с нервным) кидались кто куда. В какой–то момент мы бросились вон из комнаты. В тусклом коридоре, несясь по направлению к нашей кладовке, я услышала за собой командорский шаг кованых сапог. Лена куда–то исчезла. Влетев в комнатку, я спряталась в углу между письменным столом и тяжелым диваном. Комиссар тут же меня настиг и загородил выход из закутка. Особенно страшно было, что он молчал, только смеялся беззвучно, одним сипом. Опершись на стол и на спинку дивана и повиснув на руках, он начал, сначала медленно, потом все быстрее, делать ногами велосипедные движения, так что кованые подошвы его армейских сапог поочередно оказывались у самого моего лица. Увернуться мне было некуда, и от предчувствия удара в лицо я почти теряла сознание. Продолжалось это вечность, пока сквозь туман дурноты я не увидела рядом с красным лицом майора бледное Ленино. Она смотрела на отцовскую руку. Я тоже безнадежно скосила на нее глаза — рука опиралась на круглое подножие бронзовой лампы. Медленно, как во сне, Лена положила свою руку на руку отца, а другой начала водить по сырому пятну на стене. В следующий момент майор дернулся, встал на ноги и ушел.

Через полгода он умер от травмы, полученной при обстоятельствах, о которых все рассказывали по- разному. И я снова стала бывать у «верхних жильцов».

Как только появилась возможность вставить выбитые стекла в маминой заброшенной комнате, мои женщины сдали ее двум молодым курсантам военно–морского училища: Вите и Леве. Лева был некрасивый, чувствительный и семейственный, играл на пианино классическую музыку и испрашивал у бабушки разрешения приводить серьезных девушек в семейный дом. Витя был красавец и жуир, девушек водил к себе в комнату, а на пианино играл «Путь далекий до Типперери». Оба были обаятельны, смешливы, любили готовить «мечту гурмана» — макароны по–флотски и постоянно закатывали «семейные обеды», с розыгрышами и музыкой нашего старенького, но хорошего пианино, на котором что ни играй — все звучало благородно. Для Левиных и Витиных — разного сорта — девушек перед обедами долго готовилась соответствующая атмосфера, и я неизменно участвовала во всех заговорах. Витя был влюблен в маму, я была влюблена в Витю — словом, в дом вернулась юность, только чужая. Оба молодых человека успели немножко повоевать, и на Витином лице остался небольшой осколочный шрам, который делал его неотразимым. С курсантами мой и без того любимый дом стал лучшим в мире.

И вот в субботу, чудный день накануне выходного, вместо последнего урока нам обещали кино. Фильм назывался «Жила–была девочка», в нем играла Наташа Защипина, моя ровесница. Повеселевшие и беззаботные, накануне воскресенья, 300 девочек — полшколы — сидели в безумной тесноте на скамьях в актовом зале. Строгие наши учительницы даже не очень останавливали смех и болтовню. Никто, видно, толком не знал, что за фильм — все приготовились развлекаться…

Но погас свет, опустились оставленные на этот случай синие шторы, и за единственным окном — экрана — мы снова увидели блокаду. Только на этот раз мы переживали ее не за себя, а за двух девочек–ровесниц. И то, что в жизни мы встретили как само собой разумеющееся, увиденное со стороны вдруг ударило по нашим сердцам невыносимой

болью и состраданием.

Наташа Защипина, похожая на меня, стояла перед зеркалом в уже пустой квартире (в соседней комнате — умирающая) и, завернувшись в проеденное молью боа, пела:

Когда на экране умерла последняя мать, тихий вой в зале окреп и зазвенел.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Сборник словацкого писателя-реалиста Петера Илемницкого (1901—1949) составили произведения, посвященные рабочему классу и крестьянству Чехословакии («Поле невспаханное» и «Кусок сахару») и Словацкому Национальному восстанию («Хроника»).

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.

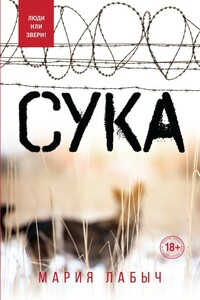

«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».