Человеческая природа и социальный порядок - [8]

Они связаны с физическими реакциями или способами выражения, которые едва ли не инстинктивны, причем многие из них практически универсальны для человеческого рода, а некоторые обнаруживаются и среди обезьян. Стиснутые в гневе кулаки и зубы, оскал будто для укуса — вот примеры того, что я имею в виду. Дарвин приводит их в своей книге «Проявление эмоций», но поскольку он считал, что привычки наследуются, то и различал с желательной для нас ясностью наследственное и усвоенное от других.

Они соответствуют и служат побудительным мотивом некоторых устойчивых форм поведения, обнаруживаемых не только у человека, но и у животных; короче говоря, они так глубоко уходят корнями в эволюцию животных, что было бы странно, если бы они не были инстинктивными. Например, человеческий гнев приводит к конфликту противостоящих сторон, выполняя ту же функцию, что и чисто инстинктивный гнев любых соперничающих животных. Страх заставляет нас избегать опасности — точно так же, как и всех животных, которым есть чего бояться, и т. д. Эти инстинктивные эмоции предопределяют не конкретные действия, но ту меру энергии, с которой осуществляются действия, выполняющие специфическую функцию в нашей окружающей среде[3].

Помимо этих явных наследственных склонностей, существует бесчисленное число других, некоторые из которых, возможно, носят столь же явный характер, но большинство — неуловимы, неопределенны и спорны. Более того, все эти склонности, включая упомянутые, быстро развиваются, трансформируются и переплетаются с социальным опытом, порождая множество сложных чувств и настроений, которые никто не в состоянии удовлетворительно объяснить. Действительно, поскольку они очень сильно изменяются по мере изменения формирующей их социальной жизни, то их невозможно четко определить и исчерпывающе описать. Каждой эпохе и стране присущ свой собственный, более или менее специфический способ чувствования, равно как и свой образ мыслей. В этой области не бывает законченности.

Хотя инстинктивные эмоции, возможно, замешаны во всем, что мы делаем, их роль такова, что мы редко или вообще не можем объяснить человеческое поведение лишь на их основе. В человеческой жизни они вообще не бывают сколь-нибудь значительным мотивом специфических форм поведения, но лишь импульсом, чье конкретное выражение зависит от образования и социальной ситуации. Они действуют только через сложное, социально обусловленное единство мысли и чувства.

Если, например, мы говорим: «Война — это следствие инстинкта драчливости», то произносим фразу, заключающую в себе так мало истины и столь многое игнорирующую, что это делает ее, практически, ложной. Война уходит корнями во многие инстинктивные склонности, но все они трансформированы образованием, традицией и социальной организацией, так что изучать ее истоки — значит, изучать весь процесс общественного развития. А это требует, помимо всего прочего, детального исторического и социологического анализа: едва ли что-либо еще способно так повредить подлинному познанию и рациональному исследованию причин войны, как приписывание им драчливости и развитие этой темы[4].

То же самое можно сказать и по поводу ссылки на предполагаемый стадный инстинкт или «стадное чувство» при объяснении множества других феноменов, включая поведение возбужденной толпы, страх одиночества, следование увлечениям и моде, раболепство перед вождями и власть пропаганды. Все это, как и война, требует детального изучения социальных предпосылок. Ссылка на инстинкт, как заметил профессор Финдли[5], это «легкий, догматический путь объяснения явлений, причины и следствия которых гораздо сложнее, чем могут себе представить такие авторы». В самом деле, я не знаю никаких свидетельств существования стадного инстинкта, в отличие от инстинктов страха и гнева; и многие считают, что явления, которые призваны объяснить этот инстинкт, вполне могут быть объяснены симпатией и внушением, не требующими какого-то особого инстинкта. Наличие последнего представляется мне постулатом индивидуалистической психологии, нужным ей для поиска каких-то особых мотивов, объясняющих коллективное поведение. Если вы считаете человеческую природу прежде всего социальной, вы в подобных мотивах не нуждаетесь[6]. Действительно, среди психологов, психоаналитиков, биологов, экономистов, педагогов и других, кто интересуется инстинктом, но охотно уклонился бы от изучения истории или социологии, широко распространена склонность закоротить поток причинности, направляя его напрямую от инстинкта к социальному поведению, минуя сложную спираль социального процесса, через которую на самом деле он протекает и в котором трансформируется. Это пример общей ошибки, партикуляризма, который заключается в заострении внимания только на одном факторе в сложном целом. Социальные вопросы в силу своей многофакторности таят особый соблазн для такой ошибки, относительно которой никакая бдительность не будет чрезмерной.

Как нам следует понимать отношение разума и инстинкта? Это зависит от нашего взгляда на уже обсуждавшийся вопрос: либо инстинкт — только постоянные модели поведения, либо он может включать в себя еще и инстинктивные эмоции, которые выражают себя в пластичном поведении. Если мы ограничиваемся первым определением, тогда инстинкт и разум исключают друг друга, поскольку сущность разума в том и состоит, чтобы приспосабливать поведение к меняющимся условиям; но если мы примем второе, тогда разум и инстинкт совместимы.

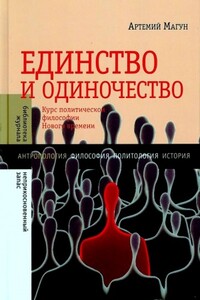

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.