ЦДЛ - [5]

Взвизг упадающей линии. Снова с Красной строки. Слово скользит в недосказе. Ловит ртом воздух. Что же будет дальше? А дальше, – учуяв неповторимый твой след и всею пастью схватив щекочущий этот запах, отнюдь не чернильный, борзые нагоняют тебя на самой счастливой, на самой бьющей и ошеломляющей странице. «Хеппи-энд». А ты как глухарь, у которого все перекрыто песней – и слух, и зрение. Правда, потом ты аки лев вырываешь ее из лап. Но посмотришь, как родные твои трясутся, – и отдаешь. Полагая, что песня того не стоит, чтобы жизнь их ломать. Вот и получается, что нет в мире песни, за которую и умереть не жалко. Или, в крайнем случае, сесть в тюрьму. Но это только поначалу так кажется. Сам посчитай – сколько поэтов здесь село и умирало даже не сев – стреляли, как бешеных псов. И каких поэтов! Но в момент изъятия рукописи – со скрипом ли, с дракой, но отдаешь.

– И пишешь по новой? – видимо, воскликнул сосед. – Хотя уж тут вряд ли до новых работ.

– Тем более в чужой стол, – поспешил я добавить. – И какой еще чужой! Новая форма писательства – социалистическая – писать в чужой стол.

– Потрясти бы его – сколько творений великих нашли бы, – забил, как обойму в стену, сосед.

– Да нет, дорогой, их в кислоте сжигают, когда не в печах, – просветил я его.

– Какая-то толика, правда, ныне за рубеж попадает. Но это сегодня. А вчера – их песни играли только в одну лузу. А сами авторы – в гроб.

Так что лист бумаги – вот и все мое писательское счастье. И не знаешь, когда оно больше – тогда ли, когда уже испещрен. Или когда еще чист. Ибо тоже удовольствие к нему подступаться. Хотя какая это жизнь – привязанность к чистому листу обыкновенной бумаги. К этому минимуму пространства, куда глядишь завороженно в трепетном предчувствии, что вот-вот в это колеблемое бумажное окошечко и заявится всей своей вселенностью чудо. В отличие от всех чудес – рукотворное. Собственное. Раз и навсегда осмыслившее твою жизнь, будто ищущую свое русло. И потому плывущую по течению в чьем-то потоке. С кормежкой у чьих-то общих корыт, где так ощутимо чувство несвежего локтя и неподстриженного когтя. И когда ты явно не в своей тарелке. А где же – твоя? Да вот она – чистый лист. Отдушина и проклятье. Горечь и сладость. Горе и радость. Бумажное зеркало, где ты наизнанку. И действительно, там начинает тесниться пережитое. И без бинокля видящее наперед. Крича и смеясь сквозь закушенные губы. Замкнутый квадрат. Времени – по какую-то стрелку. Потому и мыслишь афористично. Жил бы, как ворон – триста лет, можно было бы говорить, как все. Вот и получается, что смертность поэтам на пользу – заставляет бессмертно писать. А уж в этом «раю» им сам бог велел торопиться – с их-то как бы запрограммированным самовыражением, не ведающим последствий и плюющим на них с высокой своей колокольни. Какая же это жизнь! Это, брат, уже житие, когда и впрямь над головой воспаляется эхо твоего собственного сгорания. Нимб, того и ждущий, чтобы упасть на шею и стать петлей. Потому что там, где ты привязался, как летчик-высотник, испытатель собственной судьбы (мы еще увидим, как этот лист сработает катапультой), никак не потерпят чьей-либо самостоятельности. Там индивидуальных авторств не признают. Ты еще только чешешь затылок в догадке, а тебя уже волокут на Лобное. Нет, это государство создали шуты, решившие стать серьезными. Более страшной шутки, чем СССР, нам уже не найти под небом. Кто и когда еще расскажет такой Анекдот? Вот только со смеху покатиться куда бы подальше и поскорей.

– Да услышь нас, сирот, Всемогущий Бог, у которых давно умерла мама-родина! – взмолился сосед за стеной.

Богу будет угодно помочь и в этой неслыханной просьбе. Услышит сирот. Правда, не всех. Хотя и сиротой здесь побыть не получится. Слишком уж внимательно тебя опекают. Тем более если так старательно уничтожили твоих родителей. И прародителей, если те успели подгадать к этому строю.

Однажды во время бомбежки какой-то ребенок попросил свою мать: «Мама, давай уедем туда, где неба нету!» – «Да всюду оно, мой мальчик». И ему расхотелось жить, – соседу говорю между прочим. И дальше скачу на своем коньке.

Нет, не к добру эта пагубная привычка контрабандного переноса своих замыслов на бумагу. Этих гашишей, чтоб словить кайф. Не к добру, – думал он уже сам по себе. На время забыв о соседе. Рано или поздно, а подошьют ее к Делу. Лучше, конечно, поздно, – тщетно думал он или мечтал. – Хотя они шьют свои дела куда резвее, чем я пишу. Правда, слово «пишу» тут несколько не точно. Но, как говорится, лиха беда начало. По мере успешности моего предприятия и будут видны результаты. Это тоже своего рода барометр – за тобою бдящая власть, – как мог, успокаивал он себя. Еще вчера относительно не стесненный в движениях. Когда считал, что дружба – понятие круглосуточное, и звонил-названивал по ночам. И донельзя знакомым голосом что-то говорил вдохновенно вскочившим спросонья. Пробуждая их в полном смысле этого слова. И шел себе дальше по ночному городу с распахнутыми настежь будками телефонов-автоматов. Шел, опустив голову, будто разглядывал тень свою под ногами. Не слышно бьющуюся лицом о мостовую. И явно не собираясь ее поднимать. И тогда его тень убегала в темь непроглядную. И он оставался один. Но стоило ему оглянуться, как за ним по пятам уже следовали остальные его тени. Менее рослые, но куда настырнее первой. Вперед забегающей. Так и лезущей поперек его – и куда?! Видимо, в отличие от всех живых и невредимых, ему в спину светило по нескольку солнц или лун. Не иначе. Даже в ненастье оглядываясь, видел – идут. А потом и оглядываться перестал. Постепенно привыкнув. Здесь – у самих себя победивших – каждый гуляющий сам по себе рано или поздно воскликнет: «Вот и у меня вырос хвост непобритый!» И попытается дверью его защемить. Но выйдет из дому, и снова за ним он виляет. Нет, здесь люди хвостаты. Тем более настоящие. Да он и из дома выходит, чтобы не лезли домой. Так-то – куда спокойней. Хотя все относительно. Будто говорят – «Твори, пока трамваи ходят!» (звучит как «воруй»). Но в том-то и смысл – что ничего не говорят.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книжка-легенда, собравшая многие знаменитые дахабские байки, от «Кот здоров и к полету готов» до торта «Андрей. 8 лет без кокоса». Книжка-воспоминание: помнит битые фонари на набережной, старый кэмп Лайт-Хаус, Блю Лагун и свободу. Книжка-ощущение: если вы не в Дахабе, с ее помощью вы нырнете на Лайте или снова почувствуете, как это — «В Лагуне задуло»…

Автор приглашает читателя послужить в армии, поработать антеннщиком, таксистом, а в конце починить старую «Ладу». А помогут ему в этом добрые и отзывчивые люди! Добро, душевная теплота, дружба и любовь красной нитью проходят сквозь всю книгу. Хорошее настроение гарантировано!

В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из них – тема Рода. Как, по каким законам происходит наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка, «спивающая» песни и рассказывающая всей семье диковатые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо «присматривающая» с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая бабка – убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых страстей… Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.

«Следствие в Заболочи» – книга смешанного жанра, в которой читатель найдет и захватывающий детектив, и поучительную сказку для детей и взрослых, а также короткие смешные рассказы о Военном институте иностранных языков (ВИИЯ). Будучи студентом данного ВУЗа, Игорь Головко описывает реальные события лёгким для прочтения, но при этом литературным, языком – перед читателем встают живые и яркие картины нашей действительности.

"Хроника времён неразумного социализма" – так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка – не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник – "Общежитие" и "Парус" – два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.

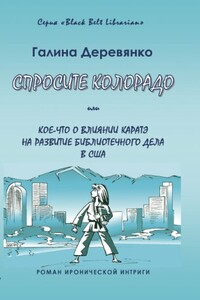

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.