Быть и иметь - [18]

Это тем более важно, что, в противоположность метафизике прошлого, г-н Бенда совершенно отказывается от отождествления бесконечности с совершенством. Именно это он уже разъяснял, рассматривая идею порядка и идею Бога. "Совершенство есть атрибут, по существу, чуждый природе Бога. Понятие совершенного, то есть достигнутого, законченного, абсолютно несовместимо с понятием неопределенного бытия, но, напротив, необходимо связано с понятием определенного бытия". В исследовании идеи порядка и идеи Бога он главным образом сосредотачивался на понятии высшего бытия, абсолютно отказываясь поместить Бога на вершину иерархии и утверждая, что сама иерархия чужда Богу. Я попутно замечу, что не вижу согласованности между этими двумя текстами, поскольку г-н Бенда, разрабатывая понятие порядка, мог бы, кажется, приписать Богу бесконечное совершенство, тогда как в дальнейшем он просто начисто отрицает совершенство; но я думаю, что именно эта вторая позиция — настоящая, и именно ее нужно исследовать.

Бесконечный Бог г-на Бенда не есть, конечно, Бог вне совершенства, но есть Бог несовершенный. Но здесь еще нагляднее обнаруживается трудность, которую я только что подчеркивал: насколько легко понять, что слово Бог должно относиться к существу, определяемому как совершенное, настолько меняется положение, когда говорится о некой реальности несуществующей и несовершенной, поскольку она бесконечна. И я вновь задаю вопрос: откуда этот примат? Г-н Бенда, несомненно, постарается устранить само слово "примат",успокаивая себя тем, что он восстанавливает ipso facto ту иерархию, которой он не хочет признавать любой ценой; но я просто ответил бы ему так: слово Бог не из тех, которые мы вправе использовать произвольно, оно воплощает известные ценности, вокруг него кристаллизуются определенные чувства (и здесь очевидно, что понятия совершенства и превосходства немедленно появляются вновь). Речь идет о том, чтобы понять, сопоставимы ли эти ценности с атрибутами того бытия, которое определяет г-н Бенда. Несомненно, я понял бы его, если бы он, по крайней мере, отказался от рассмотрения бытия под таким углом и если бы он замкнулся в неком огражденном пространстве, где жил бы наедине с собственным Богом; но, к несчастью, он этого как раз не делает, о чем свидетельствует с 475. "Не говоря о философах… — пишет он, — мне кажется, что обычные люди, те, кому нужна теология, лишь когда ее требует их сердце, имеют понятие Бога, когда исчезают понятия различия и ограничения; именно в эти моменты, когда они уповают на Бога, мне кажется, исчезает всякая гордыня", и т. д. Но очевидно, что это иные понятия, противоречащие понятиям божественной справедливости и милосердия, составляющим представление о Боге этих несчастных, которых упоминает здесь г-н Бенда. Поскольку это Бог справедливый и милостивый, он является Богом только по причине своей бесконечной справедливости и бесконечного милосердия, и, очевидно, не имеет никакого отношения к неопределенному бытию г-на Бенда; и ему не стоит рассчитывать обрести единственного союзника в лице обывателя. Нужно ли ему, чтобы придать своей позиции хоть минимальную последовательность, признать, что его Бог не имеет никакой ценности в обиходном и утилитарном смысле этого слова? Но тогда возможно, что его не существует, и трудно не задать вопрос, почему мы не можем просто умалчивать о нем. Следовательно, я думаю, что в любом случае г-н Бенда постарается организовать сопротивление по этой линии ценности; но только здесь я хочу задать вопрос: какой тип ценности можно согласовать с неопределенным бытием? Вот вопрос, на который я, со своей стороны, Хочу получить ответ; но, как я уже говорил вначале, я очень сомневаюсь, что он возможен. Мне кажется, что в действительности это только маска — маска, за которой скрывается решительное стремление не объяснять ничего; я, со своей стороны, без колебания вижу в этом выражение известной скудости, которая себя сознает и, не в силах примириться с ее обнаружением, превращается в стремление к скудости, и обожествляет себя в этом качестве. Такое самообо-жествление слишком очевидно в писаниях Бенда; и я скажу даже, что оно двойственно и что оно сразу ликвидируется; ибо странная теогония, которая нам предлагается, двойственный процесс, в котором мир отделяется от Бога, чтобы вернуться к нему, — все это проистекает исключительно в сознании г-на Бенда, который как бы разделяется между своим Богом и своей Вселенной. И,заканчивая, добавлю, что идеализм, который я, со своей стороны, отвергаю, явно набирает силу, будучи представленным подобной системой, которая является лишь выражением всего самого убогого и противоречивого.

Допустим на какое-то мгновение, что предшествующие возражения могут быть опровергнуты; допустим, что такое понятие Бога может считаться удовлетворительным. Нельзя ли будет задать вопрос: как в системе г-на Бенда осуществляется переход от Бога к миру? И здесь, похоже, мы станем зрителями своеобразного спектакля.

Г-н Бенда полагает, что он обнаружил два несводимых друг к другу способа мышления о мире: один — божественный, на основе категории противоречия, другой — феноменальный, на основе категории тождества. Что это означает? Это означает, что существуют два понятия, которые не совпадают, не могут перейти одно в другое, как, например, невозможно перейти от понятия "голубой" к понятию "треугольный". Но что удивительно — от рассмотрения понятий г-н Бенда, даже сам не замечая, переходит к рассмотрению вещей; дальше мы читаем, что феноменальный мир постижим по отношению к Богу только через отделе ние от Бога, а не в постоянном движении Бога к нему. Но ни о чем похожем не ставится вопрос; и я отрицаю, что указанное разделение, которое дается здесь как действие (очевидно, временное), имеет какое-либо отношение к взаимной несводимости понятий, которые, как г-н Бенда считает, он установил. Слова " разделение", вполне конкрет-(очевидно, веменное), имеет какое-либо отношение к взаимной несводимости понятий, которые, как г-н Бенда считает, он установил. Слова "разделение", вполне конкретного, ему, кажется, недостаточно. Дальше он говорит нам о неприязни, спекулируя на аффективном значении этого слова; а тремя строчками ниже — о неверии. Но я полагаю, что самого простого метафизического размышления достаточно, чтобы обнаружить, что в сказанном много радикально непостижимого и даже, можно сказать, немыслимого. Как можно, чтобы определенное бытие отделяло себя от неопределенного бытия? Это было бы приемлемо только для философии типа неоплатонизма^ которой абсолютный принцип является не неопределенным, а, если можно так выразиться, сверхопределенным. Определения тогда появляются как признаки оскудения, но в подобной философии неопределенное, т. е. материал, соответствует самому низкому уровню процесса. Однако г-н Бенда не может в своей системе дать место подобной идее, поскольку он и слышать не хочет об иерархии. Мне кажется показательным, что г-н Бенда переносит то, что он считает главным пробелом между бытием определенным и бытием неопределенным в сферу, где этот пробел не может не изменить природу. Сразу же вокруг этого пробела появляются метафорические категории, от которых, как полагает Бенда, он освободился. И все это происходит потому, что в действительности он занимается построением системы, в своей основе созвучной системе Шопенгауэра. Совершенно бессознательно диалектика вынуждает его вводить в свои посылки способом, который их преобразует и разрушает, динамические элементы, которые исключаются самой природой его метафизической позиции, но которые все же ему нужны, чтобы обосновать свое отношение к себе как к мыслящему субъекту.

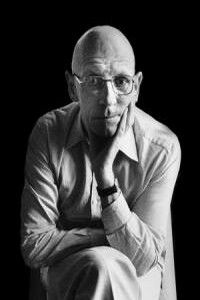

Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.

Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.

Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.

Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.

Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.

Интеллектуальная автобиография одного из крупнейших культурных антропологов XX века, основателя так называемой символической, или «интерпретативной», антропологии. В основу книги лег многолетний опыт жизни и работы автора в двух городах – Паре (Индонезия) и Сефру (Марокко). За годы наблюдений изменились и эти страны, и мир в целом, и сам антрополог, и весь международный интеллектуальный контекст. Можно ли в таком случае найти исходную точку наблюдения, откуда видны эти многоуровневые изменения? Таким наблюдательным центром в книге становится фигура исследователя.

«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».

В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.

Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.