Бурса - [7]

Дед пил с утра, но не гнушался пить и вечером. Богослужения сплошь да рядом приходилось отправлять ему нетрезвым, и тут на помощь ему обычно приходила бабушка. Дед впадал в неожиданные раздумья, в рассеянность, умолкал, забывал подать дьякону или псаломщику возглас, либо им ответить. Бабушка, стоя у правого клироса, сперва тихо, а затем и более внятно подсказывала деду. Вмешательство иногда сходило ей с рук, но нередко случалось, — дед выходил из себя. Из алтаря или с амвона он бурчал тогда на всю церковь: — «Больно ты у меня умна, чортова перешница!» — Да, он отнюдь не стеснялся сводить счеты с бабушкой. — «Оглашеннии, изыдите!» — произносил он в царских вратах, устремляя на бабушку пронзительный взгляд, ожидал и, наконец, громогласно требовал: — «Уходи с моих глаз, уходи, помраченная!» И бабушке, тогда еще молодой хлопотунье, пунцовой от стыда, приходилось покоряться. Не жалел дед ее и в проповедях, грозно обличая некоих бесстыдниц, кои полагают, будто они могут вмешиваться в действия иереев, облеченных благодатью свыше через таинство миропомазанья. Чего доброго, эти грешницы даже до того дойдут, что сами захотят справлять службы и требы. Дух гордости и иные злобы обуревают их!..

…Бабушка прошла с дедом путь поистине скорбный. Дед не был семьянином, хотя и прижил девятеро детей. Хозяйством он тоже не занимался. Между тем приход доходностью не отличался, к тому же дед многое и пропивал. Дети, кухня, хлебопашество, сад, огороды лежали на бабушке. Она обучала детей грамоте, помещала их в бурсу, в эпархиальное училище, готовила приданое, выдавала замуж, женила, няньчила внучат, упрашивала духовное начальство не давать ходу пьяным делам деда. В мое время бабушка вся согнулась, голова, руки, ноги у нее тряслись, и в глазах, глядевших в землю, застыла вековая забота, безрадостность жизни, оставшейся позади, усталость, великая усталость до самого конца дней. Точно рубцы ран, секли ее лицо крупные и глубокие морщины, и в бескровных, поджатых, дрожащих губах таились терпение и никому не высказанная горечь. Бабушка не умела и не могла сидеть сложа руки и с самого раннего утра неутомимо пересыпала муку, перебирала картошку, сушила сухари, сажала овощи, полоскала белье, топила печь, громыхала ухватами и чугунами. Пережила она деда лет на двадцать и в день смерти своей, хватаясь за столы, за стулья, за комоды, шаря руками по стенам, она вползла в кухню помогать младшей своей дочери. Холодеющими пальцами что-то пыталась делать и только скупо пожаловалась, что вот к глазам «подступила темная вода» и ей все «притчится словно бы в тумане». Спустя какой-нибудь час она лежала бездыханная.

Дед редко выходил из своего логова. Там в шкафу у него стояла заветная посудина, тарелка с черным хлебом, с грибами и кислыми огурцами. Дед шагал, скрипя половицами, шумно вздыхая и густо откашливаясь. Если шагов его долго мы не слыхали, он, следовательно, читал; если хождение прекращалось не надолго, это означало: дед «подкреплялся». В шкафу, сложенные как попало, покоились книги в кожаных старинных переплетах. Страницы у них коробились, а буквы «г» и «ш» походили друг на друга. Читал дед книги с толстыми очками на носу в железной оправе, откинувшись к спинке неуклюжего, но добротного кресла, шевеля сумрачными бровями и не выпуская из рук табакерки. Заметив, что я наблюдаю за ним в приоткрытую дверь, он неохотно поднимался, я убегал из передней в столовую, дед запирал дверь на задвижку. Я боялся, что при встречах дед за подглядывание осрамит меня или даже «поучит» за ухо, но дед меня не замечал.

…Мы поселились от деда через дорогу, в невзрачном, с большой русской печью, домишке, похожем на простую избу. Мать заняла место просфорни. Место это нас троих еле кормило. Деда я стал видеть реже. Догадка, будто он из староверов, меня не покидала. Его одиночество, почти одичалость, загадочность подтверждали подозрения. Подозрения уводили в новые домыслы. Верил я им вполне или нет — решить трудно, но времени им я уделял довольно…

…В детстве мир раскрывается двойным бытием: он ярок и свеж, он овеян чистым и непорочным дыханием жизни, отпечаток непререкаемой подлинности, полноты, роста лежит на нем. И в то же время мир окутан выдумками, наполнен призраками, чудесным гулом незримых видений, звездным волшебством. Эти восприятия, полярные для взрослых, у ребенка живут по-братски, неугашая друг друга. Античный мир, мир человеческого детства, прелестен именно этим наивным сочетанием вымысла и действительности. Мы переживаем это теперь лишь на пороге бытия; позже сущее и возможное (или невозможное) теряют и свою непосредственную силу и свою наивную сопряженность…

…Мне представлялся дед уже не только старовером. По ночам он неслышно, тайно от домашних уходит на кладбище, где в голых, мерзлых ветлах страшно гудит и воет ветер, а по могилам стелется и дымится злая позёмка. Дед бормочет заклятья; встают в саванах мертвецы с пустыми черными впадинами глазниц, встают убиенные, умученные, встают нераскаянные грешники, отринутые людьми и богом. Они скрежещут зубами, стучат костями, с воплями несутся над погостом, над полями, а дед все стоит и шепчет заклинания и наговорные слова. Седые пакли волос у него растрепал ветер. Мертвецы, вурдалаки, утопленницы готовы на деда наброситься, но ничего не могут с ним поделать: дед чернокнижник и старовер. Никто не знает о ночных странствиях деда. Знаю о них один я. Пусть взрослые считают меня маленьким, я хранитель ужасной тайны.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

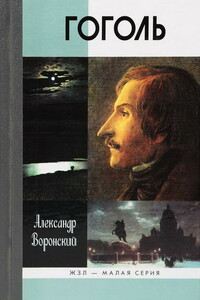

«Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии „ЖЗЛ“, подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания. Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.