Бурса - [11]

«Знать не радость в тот век жизнь народа была, коль бежал человек из родного села…» Ни родных, ни близких сердцу… И помянет ли кто добрым словом после лихой смерти-расправы, или будут проклинать ежегодно с амвонов в церквах, да пугать детей, да думать с удивленьем, с отвращением и ужасом: бывают же вот от обыкновенных и справных отцов и матерей люди — не люди, а изверги и изуверы, пропащие головы!!!

…Не было, понятно, в те годы у меня этих слов, но свое восприятие старой Руси, надеюсь, передаю я достоверно. Я видел разбойников во сне, думал о них — едва просыпался. Играл я тоже чаще всего в разбойников…

…Вспоминаются мне также, и именно с дедовскими песнями вместе, зимние супрядки в кухне: что-то мирное, деревянное и домовитое, стародавнее, родное, простодушное… И были мне милы и убогость кругом, и неторопливость, и успокоительная скука… От старой, престарой русской печи с лежанкой, с печурками и загнеткой идет ровное, духовитое, хлебное тепло. Пахнет нагретой глиной, кирпичом, колбасой из свиных кишек с гречишной кашей. Дивную колбасу делала бабушка! Давным-давно, с детства, не едал я такой колбасы… Бабушка за прялкой. За прялкой и странница Наталья, а у стола замешивает тесто кухарка Татьяна. Тесто пыхтит, фыркает, как древний кухонный бог. Кухня скудно освещена; по стенам, по столу бродят тараканы, полати заняты николаевским «кавалером» Иваном. Он свесил ноги, кряхтит, что-то бормочет. Наталья, в который раз, рассказывает мне сказку про Аленушку-сестрицу про братца-Иванушку: «Горят в лесу костры горючие, кипят котлы кипучие…»; по просьбе Татьяны она повторяет материнский заговор сына от тоски в чужой стороне.

— Стала я среди леса дремучего, очертилась чертою призорочною… А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким укрыт от силы вражия, от нечистых духов, сбережен от смерти напрасный, от горя, от беды сохранен, на воде от потопления, на земле от сгорения. А придет час твой смертный, и ты вспомни, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про нашу соль-хлебушко, обернись на родину, ударь ей челом, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудном…

Жужжат веретена, долог зимний, деревенский вечер… Синим цветом загораются в лесу кусты папоротника, дикого хмеля. Огни вспыхивают, исчезают, вновь зажигаются, движутся, призрачно мелькают в чащобах меж деревьями. От топких болот тянет тонкими, ядовитыми и дурманными испарениями. Серебряным звоном звенят из-под земли колокольчики. В глыбах ночи едва-едва выступают мохнатые, мшистые ветви, кто-то выглядывает дикими, озорными глазищами. Все настрожилось, тревожно. Вот-вот содеится страшное, смертельное, невозможное. И в кухне бродит сказка. Гудит однообразно колесо прялки, вьется, сучится белая нить, кудель похожа на древнюю лунь. Колдует печь, рогатки, ухваты, кочерга, чугуны, таганцы, полати, загнетка. На полу, выгнув спину, серый котенок играет клубком. Ушастая, пузатая лохань, допотопное чудище, добродушно распялила хайло… Шуршат за печью тараканы, охает Иван… Не то явь, не то сон, и живем мы будто не настоящей жизнью, а прошлой… И так хорошо незаметно для себя и для других уснуть. Сонного перенесут на кровать, и смутно будешь чувствовать, что тебя раздевает и накрывает одеялом заботливая мамина рука, и тогда опять придет желанное забвенье…

О, русские повидки!..

…Прошел слух, что в окрестностях гуляет Василий Чуркин. Беглый арестант из-под Богородска, Чуркин сначала орудовал в Владимирской и Московской губерниях, затем перебрался в края, смежные с нашими. По ночам двери в доме Николая Ивановича стали на подмогу щеколдам подпирать кольями; с опаской и с предосторожностями ходили проверять скотину. Мама плотно завешивала окна и закладывала их подушками. Рассказывали, будто Чуркин вырезал больше сорока человек; полицию и сыщиков он дурачил, разбивал целые воинские отряды, менял обличье, ходил неузнанным на базарах, выглядывая очередные жертвы. Не раз ловили Чуркина и сажали под крепкие запоры, но он убегал, и про разбойника говорили, что он знает наговорные слова. Признаюсь, хотя и готовился я в разбойничьи атаманы, но рассказы о Чуркине меня напугали. Я боялся оставаться один в темной комнате, уходить далеко от дома за овины и скирды, и когда, забывшись, я все же забегал дальше положенного и вспоминал тут о Чуркине, то задавал такого стрекача, что ничего не видел кругом себя, и сердце колотилось под самым горлом. Я не был правдив и честен с собой и убеждал себя, будто я боюсь Чуркина «нарочно».

За вечерним чаем дядя заметил, что Чуркину помогают крестьяне-бедняки. В деревнях у него есть соглядатаи, и даже есть они и среди полиции. Поэтому-то и неуловим Василий Чуркин. На другой день утром, перебегая дорогу, встретил я Старика Питерского. Питерский, бедняк из бедняков, не имел ни лошади, ни даже коровы, жил в хате с раскрытым верхом, вместо стекол в кривых оконцах торчало грязное тряпье. Питерский не сеял, не жал, держал один огород, и непонятно, как и чем он перебивался. Был он к тому же пьяница, пил почти ежедневно, и если не валялся в канавах, у плетня, то выходил на дорогу, задирал проезжих, обличал их и спуску им не давал. Кстати сказать, помер он недавно, девяноста трех лет… Расставив широко ноги, босой, в исполосованных, дырявых портках и в рубахе без пояса, успев вываляться в грязи, Питерский поносил на этот раз «жеребячью породу».

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

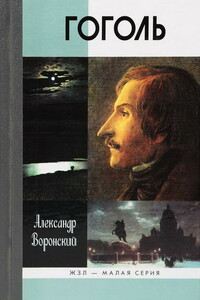

«Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии „ЖЗЛ“, подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания. Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.