Бурса - [10]

— А что не попало? — не утерпел я ввернуть словцо.

Дед отступил на шаг и погрозил мне без особой впрочем строгости.

— Не перебивай старших дурацкими вопросами. Постигай: «…и мене древом крестным просвети и спаси мя…» Означает: страданием, мукой за других, а не себялюбием, не сытой, жизнью спасены будем… А ты что болтаешь?..

Сбитый с толку и разочарованный в своих догадках, я молчал.

— Иди и помолись на сон грядущий; попроси у бога прощения!

Дед подошел к шкафу.

…Я научился читать. В руках моих уже побывали: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Братья-разбойники», «Юрий Милославский», «Князь Серебряный», «Ванька-Каин», «Орлиха», «Танька-наездница», «Тарас-Черномор», «Повесть о том, как солдат спас Петра Великого», приложения к «Родине». Представлялись кремлевские стены, царь-пушка, царь-колокол, пытошние башни, лобное место — и рядом: повольщина, ушкуйники, разбой… Я обладал чутьем находить нужное и даже жития святых ценил потому, что иногда в них рассказывалось о грабителях и душегубах. Мать, бабушка, дядя Николай хвалили меня, когда видели за Житиями святых. Поощрения я принимал охотно, но лукаво помалкивал и уж, наверное, втихомолку посмеивался над старшими…

…Вставали крутые волжские обрывы, покрытые дубняком, соснами, по тропам и проезжим дорогам раскиданы дозоры и заставы. От ночной тьмы Волги не видно. Ударит хвостом щука, да трутся бортами боевые челны и струги, да влажно плещется и струится вода. Зловеще гукает филин. Куда взглядом ни кинь, повсюду первобытный мрак, ни огонька, ни запаха человечьего жилья. Волга!

Волга — красавица, кормилица, поилица, матушка, укрывательница, пособница! В поволжских просторах раскидывались кочевья скифов, оседали сарматы, слышался гул от чугунной поступи гуннов; хозары и болгары уводили неисправных данников; от набегов половцев и печенегов тянулся смрадный, черный дым, полыхали оранжевые буйные пожарища. Татары, чуваши, черемисы, башкиры, вятичи, поляне, северяне, калмыки, карелы, мордва, вотяки, казаки, немцы шли ордами, утверждали себя в непрерывных, в кровавых побоищах, в резне, теснясь, прибивались к Волге, сбрасывали друг друга с круч в мутные, в непокорные воды, отгоняли побежденных в степи, в пески, в леса, в глухомань. Здесь собирались вольные дружины, шайки, ватаги, искатели мужицкой правды, сектанты, кабацкие завсегдатаи, бегуны от правежа, от владетельных и жалованных самодуров, от службы царской, от крепостной недоли. Гремели мятежами, восстаниями Некрасов, Булавин, Степан, Емельян, угрожая самой Москве. Волга обросла поверьями, сказаньями, преданьями; обвеяна песнями, былями. Непокорство, бунты, разгул, злоба, месть! «Сарынь на кичку!.. Гей, соколы!.. Запал трави!.. Тащи его, бородатого, сымай кафтан!.. За крестьянство честное, за волю, за долю!..» Бей в доску — поминай лише Москву, гуляки и бражники!.. Эх, ты, правда государева, правда пытошная, под батогами; под длинниками, под линьками, подлинная правда, правда подноготная, когда вгоняют острые гвозди под самые ногти!.. Велики российские земельки, широка мать-Волга, не объять ковыльных степей, не пройти лесов заповедных, да коротка разбойная песня: сколь ни гуляй, ни кружись, ни вейся коршуном, а от судьбы не уйдешь, судьба же родная — она качается на перекладине либо рубит голову напрочь…

…Ночь над Волгой… В рудо-желтых отсветах костров, в потаенном мерцании огней, скрытые от продажных царевых глаз, от строчил и доносителей черными уснувшими дубравами, коротают беспокойные часы отверженные «великие и малые, и белые Руси»!.. Кто примостился на бревнах, на пнях, на корягах, кто валяется на траве, кто храпит во все носовые завертки, кто ведет тихую беседу. Смех, прибаутки, балагурство, ядреная, круто посоленная речь. Иные уставились на костер, задумались, забылись, руками подпирают головы. Чистят оружие, поют, пьют. Какая пестрота, какая смесь одежд и обличий! Сермяги, зипуны, ферязи, жупаны, овчинные полушубки с клоками шерсти, бархатные кафтаны с чужого плеча, посконные рубахи, плисовые шаровары, парча, шелк, кожухи, поддевки, синие, красные кушаки, стрелецкая одежда, обувка, лохмотья, шапки меховые, шапки запорожские набекрень, непокрытые, кудлатые головы с волосами колтуном, самоцветные камни на пальцах, закорузлых от грязи, скатной жемчуг, сафьян на ногах и — рядом стоптанные лапти, другие и совсем босиком. Топорища, пики, кривые сабли, ятаганы, ломы, самопалы, вилы, косы, кинжалы с узорчатым серебром, пистолеты, клинки, кистени, шкворни, дубины… Сброд, лиходельники, отпетые души, песельники, мрачные отступники, смутьяны, шатуны, висельники, воры, головорезы, смирные, обиженные мужики, бродяги, дворовые людишки, кандальники, враги щепоти. Старики, молодые, пожилые, степенные… Успели отведать батогов, железных наручней, ошейников, колод, биты и перебиты… рваные ноздри, позорные клейма, обрезанные уши, головы, бритые наполовину, рубцы, раны, болячки. На бочке — поп, старик-пьянчуга с табакеркой в руках, в зеленом подряснике. Валялся он по кабакам, по базарам, а теперь правит ворью церковный круг… Вино, мед, хмельная брага. Возы со снедью… Брешут лисицы, поднимается над лесом месяц-серебряные рога, бродит чудь…

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.

В настоящее издание входит рассказ А.К.Воронского о революционерах-подпольщиках и о борьбе за советскую власть в годы революции и гражданской воины.

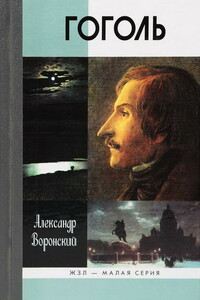

«Эта уникальная книга с поистине причудливой и драматической судьбой шла к читателям долгих семьдесят пять лет. Пробный тираж жизнеописания Гоголя в серии „ЖЗЛ“, подписанный в свет в 1934 году, был запрещен, ибо автор биографии, яркий писатель и публицист, Александр Воронский подвергся репрессиям и был расстрелян. Чудом уцелели несколько экземпляров этого издания. Книга А. Воронского рассчитана на широкий круг читателей. Она воссоздает живой облик Гоголя как человека и писателя, его художественные произведения интересуют биографа в первую очередь в той мере, в какой они отражают личность творца.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.