Боснийский палач - [19]

— Полагаю, не страшнее, чем у императора.

Он прервал музицирование, словно я оскорбил его. В помещении воцарилась холодная тишина. Мне показалось, что он сейчас выгонит меня, что и в самом деле легко могло случиться. Но он спокойно завершил наш разговор:

— Вы ведь не для того пришли, чтобы сообщить мне об этом?

— Нет, конечно же, нет. Ведь вы бесценный собеседник, много чего помните, бывали в таких местах, куда прочие и носа не могли сунуть. Вы меня понимаете?

— Хорошо, пусть, мне все равно. Мне ваша любознательность не мешает. Все люди любопытны, но у меня это чувство прошло. Я упомянул художника Кирхнера, которого знавал. Скажу вам нечто совсем приватное — этот Кирхнер любил жизнь, ракию, женщин, как это обычно водится. Наше общество ему больше нравилось, чем господское. Он показывал мне свои картины, рисунки, акварели. Меня поражала его способность заметить и выделить деталь, видеть красоту в каждом пейзаже, мне же это никогда не удавалось. Он уродство превращал в красоту, я бы сказал, в красоту искусства. Я в обычных пейзажах не видел ничего прекрасного. Страшные боснийские и герцеговинские горы, быстрые горные речушки, в мгновение ока превращающиеся в бешеные потоки, жалкие лачуги и каменные башни погибших бегов, все это оставляло впечатление нищеты. Но на картинке у Кирхнера все это выглядело великолепно. Особенно картинка Сараево, Мостара, и Травника тоже. Я восхищался ими на картинах, но не в жизни. Они привлекали только на полотне или бумаге, но в жизни оставляли меня равнодушным, и я в самом деле проходил мимо них равнодушно, словно мимо турецкого кладбища, к которому никто не проявлял никакого интереса. Эти кладбища были разбросаны повсюду, равно как и небольшие деревянные мечети, и непонятно было, где кончается чей-то двор и начинается кладбище или пространство вокруг мечети, которое местные мусульмане называли «мерая».

Его рассказ удивил меня: откуда у него все это? Что он пытается донести до меня? Я знал, что один вид искусства влечет художника к представителям другого, но то, что знакомство с живописцем настолько просветлит его, и предположить не мог. Причем, кого — палача, которого мы, молодые югославянски ориентированные революционеры, презирали! Слушая его, я не мог поверить, что это именно тот человек, которого я искал.

Но это стало не единственным сюрпризом в тот на редкость для меня долгий день.

Даже оставаясь в одиночестве, Зайфрид не бывает в нашем рассказе наедине с собой. С ним постоянно находится рассказчик, оставаясь невидимым для этого человека и его окружения. Он добрый дух не только повествования, но и пространства, над которым парит на своих крыльях из хрупких слов. Знает, что может пасть, потому и не воспаряет высоко. Это опасно в той же мере, что и привлекательно.

Вот Зайфрид в редкие минуты, когда находится в своей комнате, но не спит и не развлекается с курвой. Что это он читает, если это не книга о цитре с нотами, которые он знает наизусть?

Толстый учебник анатомии, совсем как азбуку первоклассника! Он обернул его в «Сараевский листок», чтобы не запачкать переплет жирными пальцами. Доктор Кречмар и предположить не мог, как много его подарок значит для Алоиза Зайфрида. Сотни разнообразных мыслей и чувств вызвала у него эта книга. Стоит ему взять ее в руки, как бесчисленное количество мурашек начинают свой бег по его коже и мыслям. Он пытается вникнуть в определения, о которых никогда не слышал, понять человеческий организм, уяснить, что удерживает его в жизни и что ей кладет конец. Потом, закрыв книгу, он удивляется собственному телу, которое он совсем не чувствует, а внутри него все работает как совершенный механизм.

Иногда он записывает на бумажку какое-нибудь непонятное слово, выучивает его наизусть и ждет встречи с доктором Кречмаром, чтобы попросить у него разъяснения, что тот делает мимоходом, не вникая в детали. Его удивляют успехи Зайфрида в усвоении медицинской терминологии.

— Ну, ты даешь, черт побери, даже не верится! — время от времени восторгается им доктор Кречмар.

— Эх, вот если бы у меня была возможность раньше выучить все эти предметы, — отвечает ему Зайфрид, каждый раз все больше осознавая меру жизненных утрат. Хотя, любой из нас может сказать про себя то же самое. Этот про то, тот о чем-то другом, и так все обо всем. О чем-то подобном ему говорил и доктор Кречмар.

— Незачем тебе так много читать, — добавлял он при этом. — Это и для студентов, уже получивших среднее образование, сложная дисциплина. Я экзамен только со второго захода сдал. Правда, все-таки доучился.

— Времени хватает, доктор, что-нибудь и в моей башке останется, — отмахивался от него Зайфрид.

Он очень быстро разобрался в основных понятиях, связанных с жизнью и смертью — предметами, непосредственно связанными с его ремеслом. Если у человека следует отнять жизнь, то прежде всего надо воспрепятствовать работе организма, остановить его ход, не прибегая при этом к таким сильнодействующим средствам, как расстрел, усекновение головы и тому подобное.

Вешая то гайдуков, то их пособников, Зайфрид усовершенствовал свое изобретение, новый тип виселицы, который он назовет гуманным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

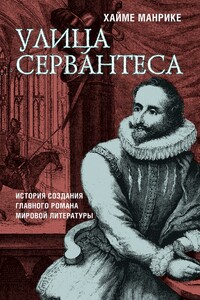

«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.