Бородин - [9]

«Я выгрузил ей что-то о fraternite.[1] Но тут она перебила меня: «Не все ли мне равно: сестра я вам или дочь? Мне хорошо с вами, я ничего не требую и ни на что не надеюсь.» Потом она крепко поцеловала мою руку, прибавив: «Добрый вы мой. Вот что!».

Ее молодость до боли в сердце умиляла его. Он вспоминал, глядя на эту худенькую, много горя видевшую женщину, какие-то образы из своей юности и плакал.

Он плакал долго один, когда она ушла, понимая, что с нею, молодой, замужней женщиной, немолодому, женатому человеку делать нечего, что все это должно пройти, что неисчерпаемый запас нежности, ласки, заботы ему не на кого истребить, что надо вернуть ту, другую, всегда больную, всегда всем недовольную, состарившуюся так рано, и все-таки верно любимую женщину, не позволить ей приехать в «номера», а самому ехать за ней. Он открыл окно, потом вторую раму, и стоял, и вдыхал весенний, нежный, почти морской воздух, и думал о даче, которую снимет где-нибудь на лето, о неудобном, тесном курятнике с русской печкой, где, наверное, не будет даже инструмента, где Катя будет дышать через респиратор, и все будет так трудно и сложно — каждый пустяк будет заботить и утомлять, где он будет отвыкать от Анкиных порывов, где будет забывать ее, где семейные радости, книги, мысли оторвут его от тоски, введут назад в прежнюю жизнь, которая для него хороша, только одна и хороша — а другой никакой не надо. Ни этих слез, ни мировых химических открытий, ни бурь, ни подвигов, ни «Игоря», которым соблазняет его с недавних пор Стасов.

V

— Блажь… Нет времени… Нет времени для этой потехи! — повторял Бородин, глядя себе на руки, не поднимая глаз на Корсакова, раздувавшего самовар, махавшего длинными руками, как крыльями, сердитого, красного. — Куда мне связываться? Уберите это! — Александр Порфирьевич отодвинул от себя лист нотной бумаги, только что ему принесенной заботливым Корсинькой. На листе было выведено: «Князь Игорь». Опера в 4 действиях А.П. Бородина. — Уберите. Верьте или нет, я совершенно охладел к сюжету.

Прежде всего, это случилось потому, что в Бородине сидела твердая уверенность: оперы ему все равно не написать. Потом было ясно: не такое нынче время, чтобы изображать какой-то эпос, да еще свой. Что бы ни говорили Мусоргский и Балакирев, что бы ни гудел ему в ухо Стасов, подавший ему первую мысль об «Игоре» — не такое время. Они не понимают. Вот и жена говорит:

— Не такое, конечно. Ну кто теперь такие оперы пишет? Надо брать драмы из нынешней жизни… Да и где тебе вообще!

А вечер тот, апреля которого-то числа шестьдесят девятого года, когда впервые пришла эта мысль, мысль о «Слове о полку» — был вечер самый обыкновенный. В гостиной сестры Глинки. Музицировали. Пили чай. Восхищались «Борисом». Был разговор со Стасовым, и Александр Порфирьевич признался, что тоже не прочь от оперы, хоть и пишет сейчас вторую Н-мольную симфонию. И Стасов загорелся, как он один умеет, не спал ночь, думал, нашел, написал к рассвету весь сценариум, утром пришел к Бородину и еще из передней, на всю спящую квартиру:

— Есть опера! Есть сценариум! Вот вам для начала Ипатьевская летопись и мой конспект. Остальное — с посыльным из Публичной библиотеки доставлю к вечеру.

«Волков бояться — в лес не ходить», — ответил Александр Порфирьевич, но теперь все это было забыто, и сочиненные куски подстилались под кошачьи опилки, ими закрывались крынки. Это был сон Ярославны, половецкий марш, романс Кончаковны… Он забыл, что еще. Он растерял в уме все, что помнил.

Положительно, его иногда удивляло, до чего близко к сердцу принимают его музыкальные упражнения. С оперой приставали к нему давно; Балакирев навязал ему «Царскую невесту» Мея, и он даже начал что-то и, конечно, бросил. Теперь — с «Игорем»; он буквально стыдится при встречах их испытующих глаз, их вопросов: Ну что? Двинули?

Виноватыми, сонными глазами он смотрит на свои руки, куда-то вниз, как бывает, когда жена ругает его за то, что он вытерся ее личным полотенцем. Придумали новый способ затянуть его в работу: писать всем пятерым оперу-феерию «Младу» для Мариинского театра, по заказу дирекции, Корсинька пишет, и Кюи, и Модест, и Милий Алексеевич. И вот он садится и пишет тоже. На его долю достался «Идоложертвенный хор Радегасту», надо сочинить его, нельзя дольше откладывать. А после хора он приступает к «явлению теней» и к «страстной сцене», сочиняет в порыве вдохновения («болел насморком — вот и время было свободное») «затопление храма и общую погибель»… «А? Что? Я говорил! — заливается Мусоргский, — он может только по заказу, из-под плетки!»

Но дирекция объявляет, что феерию ставить слишком сложно и дорого, и Бородин остается с «явлением теней» и Радегастом на руках.

Дни лепились в месяцы, месяцы в годы. И тот круг людей, которым Александр Порфирьевич был открыто для всех окружен, круг профессоров и студентов академии, круг русских ученых и деятелей ничего не слыхал ни об «Игоре», ни о «Младе», ни о вечерах у сестры Глинки, ни об успехах Корсакова, ни о медленной гибели Мусоргского, ни о религиозном безумии Балакирева. Этот круг, где Менделеев, Склифосовский, Боткин, Бутлеров считали Бородина своим, где учились у него студенты, где имя его росло, вырастая за пределы России, встречаясь в спорах с именами европейских химиков, этот круг не требовал от него больше, нежели он мог дать. Если «кучка» со Стасовым ждала от него чуда, мучила его своей в него верой, то тут, в аудиториях и лабораториях, сквозь большую к нему любовь и уважение, начинало сквозить какое-то недоумение, которое можно было принять за начало разочарования — не в таланте его как химика, но в нем самом, недоумение перед его равнодушием не только к собственной славе, но и к самой работе. Словно рок тяготел над его открытиями: стоило ему напасть на что-нибудь — безвестный немец или всемирная величина — французский биолог нападали на то же чуть ли не в тот же день. И Бородин только улыбался, когда узнавал об этом, и эта-то улыбка выдавала его безразличие ко всему тому, что его окружавшим людям казалось самым на свете важным.

"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа. Загадочная железная женщина, она же Мария Игнатьевна Закревская – Мура, она же княгиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг, она же подруга «британского агента» Р. Локкарта; ей, прожившей с Горьким 12 лет, – он посвятил свой роман «Жизнь Клима Самгина»; невенчаная жена Уэллса, адресат лирики А. Блока…Н. Берберова создает образ своей героини с мастерством строгого историка, наблюдательного мемуариста, проницательного биографа и талантливого стилиста.

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о «скандальных» сторонах жизни великого композитора, Берберова создает противоречивый портрет человека гениального, страдающего и торжествующего в своей музыке над обыденностью.

Нина Берберова, одна из самых известных писательниц и мемуаристок первой волны эмиграции, в 1950-х пишет беллетризованную биографию Петра Ильича Чайковского. Она не умалчивает о потаенной жизни композитора, но сохраняет такт и верность фактам. Берберова создает портрет живого человека, портрет без ласки. Вечная чужестранка, она рассказывает о русском композиторе так, будто никогда не покидала России…

Героини романа Нины Берберовой «Мыс Бурь» — три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя, Соня, умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость… Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.В книгу также вошло эссе «Набоков и его „Лолита“», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

«Пушкин был русским Возрождением, Блок — русским романтизмом. Он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта».Н. Берберова. «Курсив мой».

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Современному читателю впервые представлены воспоминания и политический дневник Александра Федоровича Керенского (1881–1970), публиковавшиеся с 1920–х годов в русской периодике Парижа, Берлина, Праги, Нью- Йорка. Свидетельства одного из главных участников Февральской революции 1917 года до сих пор остаются в числе самых достоверных источников по истории России.

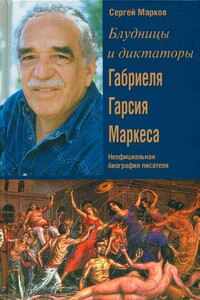

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.