Без Москвы - [4]

Студенты Императорского Санкт-Петербургского университета с профессором Н. А. Меншуткиным в Большой химической аудитории. 1900 год

Петербургских Карениных и Вронских с одной стороны и петербургских Раскольниковых и Ипполитов с другой, и объединяло и разъединяло отсутствие в Петербурге московского всесословного братства, того роевого начала, которое всегда отличало первопрестольную. Столице был чужд московский непрекращающийся банкет, всеобщие гуляния в Сокольниках, братания Аксаковых с Солдатенковым и Кокоревым, Рябушинского и Андрея Белого, старообрядцев и никониан, князей и актеров. Острое ощущение принадлежности к своему кружку и социальному слою делали всеобщим только формальный язык этикета. Москва и провинция на знаменитый вопрос героя Островского: «Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне вас по законам, или по душе, как мне Бог на сердце положит?» – несомненно выбрали бы суд по душе. Петербург не знал этой всепримиряющей душевности и предпочитал закон.

Горожанин живет в среде, где ему поневоле приходится тесно соприкасаться с людьми отличного от него социального происхождения, имущественного положения, культурного уровня, привычек. Более того, вся городская жизнь построена на социально-культурных контрастах. В больших городах, подобных Петербургу, отдельные районы, улицы или даже этажи одного и того же доходного дома отличались социальным статусом, национальным и конфессиональным происхождением своих жильцов.

В этих условиях особенно важен ясно выраженный язык поведения, как сигнал радара, отличающий свой самолет от чужого. Он предопределяет норму поведения собеседника, встречного, делового партнера. Строгие правила, отсутствие амикошонства, нежелание поддерживать разговор на «чужом» языке позволяют сохранить чувство собственного достоинства в любой ситуации. То, что кажется формой привыкшему к большей социальной гомогенности москвичу или одесситу, в Петербурге является нормой существования.

Статья Александра Бенуа «Живописный Петербург» вышла в 1902 году, когда уже близки были Цусима, 9 января. В статье впервые со времен Пушкина утверждалось: Петербург прекрасен. Город становится объектом восхищения в преддверии своего краха как центра петровской государственности, воплощает меркнущее величие этой государственности. Мирискуснический и акмеистический культ города – предчувствие и ознаменование конца России Пушкина. Эта тоска по времени ампира и дуэлей касалась, конечно, и архитектуры и всего городского уклада.

Принадлежность к этой традиции в начале века осознавали не те, кто по праву крови наследовал ее создателям, не люди все менее блестящего «большого света» (они как раз любили теоретически русский стиль и московские святыни). Первое поколение петербуржцев per se – дети разночинцев, служилых дворян, инородцев и иноверцев – Бенуа, Добужинский, Блок, Ахматова, Мандельштам. Они это придумали, создали идеологему. Договорили же все до конца как всегда талантливые адепты.

«О, эти гигантские просторы площадей, где можно делать смотр целым армиям. Тяжелые глыбы дворцов. Каменные всадники на памятниках – императоры и полководцы. Тусклое золото куполов Исаакия над мраморными громадами колонн, разве вся эта пышная красота не говорит о величии власти? “Город казарм”, – скажет язвительный враг. Да, казарм. Город гвардии и преторианцев. Но разве власть когда-нибудь опиралась на что-нибудь иное, как на штыки солдат?» – писал близкий к акмеистам прозаик Сергей Ауслендер.

Съезд писателей. Петербург. 1910 год. Фото Карла Буллы

«Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа», – так в статье «Три столицы» говорил о петербургском ампире философ Георгий Федоров.

Любовь к классическому Петербургу привела к реабилитации гвардейско-светской манеры поведения. «С важностью глупой, насупившись в митре бобровой, я не стоял под египетским портиком банка, и над лимонной Невою под хруст сторублевой мне никогда, никогда не плясала цыганка», – писал Мандельштам. Но это не мешало его «ребяческому империализму» – неожиданному и опасному желанию пить в советском Ленинграде за «военные астры» (гвардейские эполеты). Уход Гумилева добровольцем на войну, а потом участие в белом заговоре, сознательно культивируемый аристократизм Ахматовой, неожиданный для эпикурейца Кузьмина почти некрасовский пафос «Форели» – следствие этого нового культа Петербурга.

До 1917 года в спор о двух столицах вносился некий историософский смысл, связанный с ролью петровского культурного переворота в российской истории. Между 1918 и 1991 годами ущемленные жители невских берегов вкладывали в свои антимосковские инвективы скрытый протест против советской власти и вообще не слишком симпатичной, да еще и лишившей их город столичного статуса. Собственно в это время и возник ленинградский регионализм, имевший в своем основании пассеистский миф. Ленинградский регионализм зародился в 1920-е из тоски по старому миропорядку и утраченному столичному статусу, когда от старого Петербурга остались только архитектурные ансамбли, кировский балет, Эрмитаж, пирожные «Норда» и Анна Ахматова. Важность, ирония и этикет обороняли от новой реальности и помогали «держать тон».

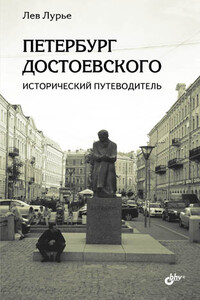

Путеводитель знакомит читателя с Петербургом Достоевского: историческими районами города, где с 1837-го по 1881 го ды жил писатель и где проживали герои почти всех его романов. Путеводитель состоит из 5 маршрутов, каждый из которых рассчитан на 2-3-часовую пешеходную экскурсию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Серебряный век» стал для России временем нерешительных мужчин и роковых женщин. Ослабление воли правящего класса предреволюционной России привело к тому, что без всякого официально провозглашенного равноправия «русские амазонки» принимали все большее участие в политике и экономике, управляли мужчинами, а не подчинялись им. Героини этой книги сейчас практически забыты, но каждая в свое время была известна и сыграла в жизни России роковую роль.

В книге 22 очерка о таинственных обстоятельствах ухода из жизни знаменитых в истории России государственных деятелей и людей литературы и искусства: Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Радищева, Петра Чайковского, Александра Блока, Саввы Морозова, Максима Горького, Владимира Ленина, Петра Врангеля, Сергея Кирова, Иосифа Сталина и других. События в книге охватывают период с 1584 по 1953 гг. Работа неакадемическая, в ней нет научного аппарата. Но автор старался по возможности учесть все важнейшие источники, принять во внимание различные, часто противоположные точки зрения.

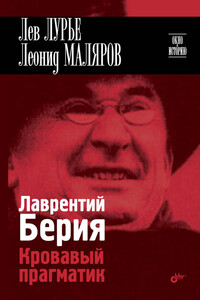

Эта книга – объективный и взвешенный взгляд на неоднозначную фигуру Лаврентия Павловича Берии, человека по-своему выдающегося, но исключительно неприятного, сделавшего Грузию процветающей республикой, возглавлявшего атомный проект, и в то же время приказавшего запытать тысячи невинных заключенных. В основе книги – большое количество неопубликованных документов грузинского НКВД-КГБ и ЦК компартии Грузии; десятки интервью исследователей и очевидцев событий, в том числе и тех, кто лично знал Берию. А также любопытные интригующие детали биографии Берии, на которые обычно не обращали внимания историки.

Книга посвящена Ленинграду 1940–1960-х годов. Впервые сделана попытка собрать все источники — около сотни интервью очевидцев, судебные протоколы, воспоминания, разбросанные в Интернете. Неформатный Ленинград — город вольных поэтов и живописцев, политических смутьянов, модников и модниц, чудаков и эрудитов, опальных профессоров и подпольных дельцов. Город, неизвестный широкому читателю, даже петербуржцу.Для широкого круга читателей.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

В 1991 году распался Советский Союз, громадная страна, занимавшая 1/6 суши. Произошла переоценка ценностей бывших «подчиненных», ставших независимыми субъектами международных отношений. Вспомнились старые обиды, появились претензии к соседям. Это вылилось в 6 крупных войн, 20 военных столкновений и сотню конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве. В книге представлен ясно изложенный и очищенный от идеологических наслоений обзор сведений, необходимых для понимания сути постсоветских конфликтов.

Автор книги увлекательно пишет о последних Романовых, делая акцент на конфликтах в императорском доме, где политика и борьба за влияние тесно переплелись с личными обидами и ссорами. Пытается найти ответ на вопрос, почему накануне отречения от престола Николай II оказался в одиночестве, хотя у царя были многочисленные родственники, и почему одни члены царской семьи плели заговоры и замышляли убийство других.

Книга приоткрывает завесу над темными страницами английской истории XIX века, той самой эпохи, которая известна российским читателям по романам Джейн Остен, Чарльза Диккенса и сестер Бронте и которая не утратила своей мрачной привлекательности. В ней рассматриваются разнообразные аспекты жизни англичан — преступный мир и система наказаний, бытовые условия в английских трущобах, уличная еда в Лондоне, профессии, обращение с детьми, работные дома, проституция и многие другие темы.

Это рассказ об удивительной жизни одного из наиболее успешных советских разведчиков Евгения Иванова, работавшего в середине прошлого века при дворе королевы Великобритании Елизаветы II. Книга повествует о тайнах знаменитого «скандала века», о компромате на Дом Виндзоров, министров британского правительства, видных аристократов Старого Света и братьев Кеннеди. В основе повествования — личный архив разведчика, наследником которого стал его друг, автор этой книги, а также материалы, собранные в архивах разных стран, воспоминания очевидцев, интервью ветеранов спецслужб.