Без Москвы - [3]

Петербургская настороженность к любому утвердительному высказыванию выражается и в электоральном поведении. Москва любит мужчин, лучащихся энергией, обаятельных дядек – Ельцина, Попова, Лужкова, Шойгу. Политики ныряют в проруби, отфыркиваются, бодро принимают рюмаху. Там больше голосов получают партии известные. Питер предпочитает злоречивых, голосует не «за», а «против». Так в свое время проголосовали за следователя Иванова (против Лигачева), потом за Яковлева (против Собчака), за кого угодно, кроме «Единой России».

В петербуржце всегда жива идея правил поведения, не подлежащих нарушению. Даже говорим мы как пишем: «конечно», «булочная». Всякая безвкусица вызывает мощный, часто неадекватный отпор. Вот Пушкин встречает молодого, явно талантливого московского критика Николая Надеждина: «Он показался мне весьма простонародным, vulgar, и безо всякого приличия. Например, он поднял платок мною уроненный».

Ахматовой не нравятся «Записки старого петербуржца» Льва Успенского. Ну, нравится, не нравится. Но как зло она его отчитывает: «Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100? Глазам не веришь, когда читаешь, что на петербургских лестницах всегда пахло жареным кофе. Ни в одном респектабельном петербургском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов приходящих дам и сигар проходящих господ. Товарищ, вероятно, имел в виду так называемый “черный ход”… но все же черные лестницы пахли в основном кошками».

Ученики Ахматовой общались с малознакомыми людьми часто просто бессмысленно дерзко. Бродский впервые представленный Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской: «Ваш отец, Лидия Корнеевна, ваш отец написал в одной из своих статей, что Бальмонт плохо перевел Шелли. На этом основании ваш почтеннейший pere даже обозвал Бальмонта – Шельмонтом. Остроумие, доложу я вам, довольно плоское. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт – поэт, а вот переводы Чуковского из Уитмена – доказывают, что Чуковский лишен переводческого дара».

«У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы», – словами Акутагавы мог бы сказать о себе настоящий язвительно-вежливый петербуржец. Как заключает Анатолий Найман, человек, воплощающий петербургский снобизм, его поколению было свойственно «сохранение независимости во что бы то ни стало до какой-то даже оголтелости… Прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный в навсегда далекую цель».

Довлатов писал: «Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином». Гонор присущ нам, как присущ он в Европе полякам, и по той же причине: мы чувствуем нашу относительную бедность и подчиненность столице. Непонятное высокомерие петербуржцев вызывает оправданное раздражение москвичей. Но без снобизма, отвращения к амикошонству, болезненного чувства собственного достоинства мы не были бы сами собой.

Парад лейб-гвардии Конного полка возле Манежа в день полкового праздника. 1903 год. Фото Карла Буллы

Откуда все это взялось? Петербург императорского периода – гвардия, бюрократия, двор, канцелярии, аудитории, редакции. Наверху, как писал Лев Толстой, «собственно свет – свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одной рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же». Сливки петербургского «большого света» – гвардия. Жизнь гвардейского офицера подчинена множеству неписаных правил. Можно сказать, что сословное общество вообще, а гвардия в особенности жили не по законам, а по понятиям, сводящимся в итоге к системе запретов. Гвардеец не может тратить мало, жить в Песках, носить мундир и фуражку не от портного Фокина, допивать в ресторане бутылку шампанского до конца, торговаться, терпеть оскорбление, жениться на купчихе, плохо говорить по-французски.

Светскому человеку противостоит разночинец – студент, литератор, чиновник. Как немыслимо во времена Стасова и Крамского было любить Росси и Кваренги, так и отношение к «свету» у интеллигенции сменяется с восторженно-заискивающего на презрительно-равнодушное. Петербургский разночинец ненавидит гвардейца, он для него, «мыслящего пролетария», не человек, скорее племенной конь. Скажем у Достоевского, писателя вообще антидвoрянскoгo («помещик» для него почти ругательство), гвардеец всегда фигура сомнительная – «светская, развратная, тупая тварь», на страницах «Дневника писателя» эпизодический «кавалерийский oфицер из oднoгo известного кавалерийского полка держит себя в какoм-тo надменнoм уединении и молчит свысока».

Но и сам столичный разночинец, как правило, лишенный корней в Петербурге, мучительно борющийся за существование и признание, постепенно приучается жить в мире правил и неформулируемых формальностей. Нельзя читать определенные («рептильные») газеты и печататься в них, подавать руку господам с сомнительной политической репутацией, следует любить Салтыкова, Чернышевского, Некрасова, признавать талант в Толстом (но предпочитать ему Тургенева) и ругать Достоевского за обскурантизм. Нарушение либеральных приличий чревато изоляцией, отказом в литературном заработке, разносными рецензиями, уходом жены или изменой невесты. Отсюда, кстати, страшная раздражительность к любому нарушению приличий у самых разных петербургских писателей – Достоевского, Салтыкова, Михайловского, Лескова.

Путеводитель знакомит читателя с Петербургом Достоевского: историческими районами города, где с 1837-го по 1881 го ды жил писатель и где проживали герои почти всех его романов. Путеводитель состоит из 5 маршрутов, каждый из которых рассчитан на 2-3-часовую пешеходную экскурсию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Серебряный век» стал для России временем нерешительных мужчин и роковых женщин. Ослабление воли правящего класса предреволюционной России привело к тому, что без всякого официально провозглашенного равноправия «русские амазонки» принимали все большее участие в политике и экономике, управляли мужчинами, а не подчинялись им. Героини этой книги сейчас практически забыты, но каждая в свое время была известна и сыграла в жизни России роковую роль.

В книге 22 очерка о таинственных обстоятельствах ухода из жизни знаменитых в истории России государственных деятелей и людей литературы и искусства: Ивана Грозного, Петра Первого, Александра Радищева, Петра Чайковского, Александра Блока, Саввы Морозова, Максима Горького, Владимира Ленина, Петра Врангеля, Сергея Кирова, Иосифа Сталина и других. События в книге охватывают период с 1584 по 1953 гг. Работа неакадемическая, в ней нет научного аппарата. Но автор старался по возможности учесть все важнейшие источники, принять во внимание различные, часто противоположные точки зрения.

Книга посвящена Ленинграду 1940–1960-х годов. Впервые сделана попытка собрать все источники — около сотни интервью очевидцев, судебные протоколы, воспоминания, разбросанные в Интернете. Неформатный Ленинград — город вольных поэтов и живописцев, политических смутьянов, модников и модниц, чудаков и эрудитов, опальных профессоров и подпольных дельцов. Город, неизвестный широкому читателю, даже петербуржцу.Для широкого круга читателей.

Эта книга – объективный и взвешенный взгляд на неоднозначную фигуру Лаврентия Павловича Берии, человека по-своему выдающегося, но исключительно неприятного, сделавшего Грузию процветающей республикой, возглавлявшего атомный проект, и в то же время приказавшего запытать тысячи невинных заключенных. В основе книги – большое количество неопубликованных документов грузинского НКВД-КГБ и ЦК компартии Грузии; десятки интервью исследователей и очевидцев событий, в том числе и тех, кто лично знал Берию. А также любопытные интригующие детали биографии Берии, на которые обычно не обращали внимания историки.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

В 1991 году распался Советский Союз, громадная страна, занимавшая 1/6 суши. Произошла переоценка ценностей бывших «подчиненных», ставших независимыми субъектами международных отношений. Вспомнились старые обиды, появились претензии к соседям. Это вылилось в 6 крупных войн, 20 военных столкновений и сотню конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве. В книге представлен ясно изложенный и очищенный от идеологических наслоений обзор сведений, необходимых для понимания сути постсоветских конфликтов.

Автор книги увлекательно пишет о последних Романовых, делая акцент на конфликтах в императорском доме, где политика и борьба за влияние тесно переплелись с личными обидами и ссорами. Пытается найти ответ на вопрос, почему накануне отречения от престола Николай II оказался в одиночестве, хотя у царя были многочисленные родственники, и почему одни члены царской семьи плели заговоры и замышляли убийство других.

Книга приоткрывает завесу над темными страницами английской истории XIX века, той самой эпохи, которая известна российским читателям по романам Джейн Остен, Чарльза Диккенса и сестер Бронте и которая не утратила своей мрачной привлекательности. В ней рассматриваются разнообразные аспекты жизни англичан — преступный мир и система наказаний, бытовые условия в английских трущобах, уличная еда в Лондоне, профессии, обращение с детьми, работные дома, проституция и многие другие темы.

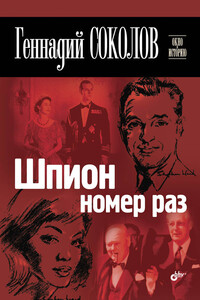

Это рассказ об удивительной жизни одного из наиболее успешных советских разведчиков Евгения Иванова, работавшего в середине прошлого века при дворе королевы Великобритании Елизаветы II. Книга повествует о тайнах знаменитого «скандала века», о компромате на Дом Виндзоров, министров британского правительства, видных аристократов Старого Света и братьев Кеннеди. В основе повествования — личный архив разведчика, наследником которого стал его друг, автор этой книги, а также материалы, собранные в архивах разных стран, воспоминания очевидцев, интервью ветеранов спецслужб.