Беседы - [5]

— Конец столетия неизбежно связан с подведением каких-либо итогов. XX век стал для России прогрессом или регрессом? В целом, а также в отдельных сферах — сфере духовного развития, развития личности, в сфере технологии и так далее. Возможно ли, чтобы прогресс в одной сфере компенсировал регресс общества в какой-либо другой?

— С моей точки зрения, в целом XX век для Росии стал веком регресса, а не прогресса. Я не верю в обязательность, в неотвратимость человеческого прогресса во всех областях и для всех без исключения стран. Можно сослаться, к примеру, на искусство и литературу: всеобщий регресс и вырождение человечества в этих областях, по-моему, очевиден сегодня для всех. Или, например, на такие всемирные теперь явления, как терроризм, наркотики, организованный криминал, обесценение отдельной человеческой жизни, рост жестокости и прочее.

Что же касается России как страны, как некой своеобразной цивилизации, то о каком прогрессе можно говорить, если всего за один век Россия выдержала шесть революций, восемь войн и бессчетное число чуть не поголовных голодовок? В самом деле: революция 1905 года, две революции 1917 года, коллективизация и раскулачивание 1929–1933 годов, массовый революционный террор 1937–1938 годов, (куда там Робеспьер с его гильотиной!) и, наконец, нынешняя революция, правда, с другим уже знаком, но от этого ничуть не менее болезненная, чем все предыдущие. И войны: японская, Первая мировая, гражданская, польская, финская, Великая Отечественная, афганская, а теперь и чеченская. Сколько же российского народу было перебито за все эти революции и войны! И все это был лучший народ, цвет нации, цвет страны. И сейчас мы живем, грубо говоря, на охвостье, на том, что осталось от этого лучшего, а остался, по всем законам природы и общества, в лучшем случае третий сорт.

Сегодня уже вряд ли кто испугается признать, что Россия в XX веке целых 70 лет строила самоедскую экономику. И, боюсь, нам потребуется теперь не меньший срок, прежде чем удастся построить вместо этого что-то здоровое и жизнеспособное. А в других областях каковы итоги XX века? Причем итоги, в которых и не поймешь, кто больше виноват — большевики или сменившие их необольшевики — «реформаторы», обезумевшие от вседозволенности и собственной алчности: развал еще недавно единой и великой страны, кровь, бессилие, унижения, зависимость от внешних подачек, разграбление национальных активов и распад экономики, распад даже тех отраслей, где наши достижения в XX веке казались неоспоримыми — науки, образования, здравоохранения, культуры, высокотехнологичных производств. А еще — обнищание порядка 80 % населения, искусственно ускоренное, безжалостное вымирание стариков, миллионы бездомных, беспризорных и беженцев, невероятный размах коррупции и преступности и прочее, и прочее.

Нет, о прогрессе России в XX веке можно сегодня говорить только лишь с сугубо технократических позиций. Конечно, вместо конки мы сегодня ездим на метро и трамвае, а каждый четвертый-пятый россиянин уже сидит в собственном автомобиле, и у нас тоже теперь есть и компьютеры, и сотовые телефоны, и Интернет, и прочие подобные забавы. Но это все теперь и у бушменов в Африке есть. По-моему, если и можно говорить сегодня о прогрессе России, то не как об итоге XX века, а только как о надежде на XXI век. Но надежда, как известно, — это, прежде всего, вопрос веры, а не логики. Можно верить, а можно и нет.

— Вы — известный оппонент идеи особой миссии России. Сегодня часто повторяют мысль, что Россия может либо быть, либо не быть великой. Как Вы относитесь к этой идее?

— Да, я действительно убежден, что ни Бог, ни природа, ни сами люди не придумали для России никаких особых законов, которые могли бы оправдать еще бытующее в нашей стране мнение о некоей ее особой цивилизационной миссии. А если и есть в чем-то заметная «особость» России, то, на мой взгляд, это очень похоже на известную мысль Петра Чаадаева, которая в вольном изложении звучит примерно так: такое впечатление, что Господь Бог уполномочил Россию служить всему миру примером того, «как не надо», и она исправно свою эту должность на земле выполняет.

Но нельзя также не видеть, что за свою многовековую историю Россия являла далеко не только пример бестолковости и ложных устремлений. Россия защитила собой Европу от всесокрушающего натиска татаро-монгольских орд, она, в конечном счете, поставила пределы османской экспансии, о нее разбились бредовые мечты Наполеона и Гитлера о всемирной гегемонии, включая, между прочим, и такое воистину дьявольское порождение тоталитарной (к сожалению, тоже европейской) идеологии, как Холокост. И сегодня у меня лично складывается ощущение, что США и Западная Европа лелеют надежду канализировать набухающую, словно снежный ком, агрессию исламского фундаментализма в сторону России, где он, как это не раз уже случалось и раньше, в конце концов увязнет, иссякнет и потеряет всю свою разрушительную динамику.

Но, вновь подчеркну, Россия всегда была, есть и останется неотъемлемой частью Европы, европейской цивилизации, европейской культуры. И те задачи, которые Европа и все другие ее цивилизационные ответвления в мире давно решили или решают сейчас, — это и наши, российские задачи. И они тем более наши, что в силу различных исторических обстоятельств, а то и просто по невезению, мы в этом отношении отстали от других высокоразвитых стран на десятилетия, а может быть, и на поколения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мир в котором мы с вами живём и страна, в которой мы с вами живём, что с ними происходило и произошло за последние десять лет? Обо всём этом пишет в своих редакционных статьях главный редактор журнала "Экономические стратегии" Александр Иванович Агеев.Редакционные статьи А.И. Агеева расположены в хронологическом порядке выпусков журнала и дают нам возможность, обратившись взглядом в недалёкое ещё прошлое, вспомнить и сопоставить факты, суждения и выводы автора со своими нынешними впечатлениями и знанием фактуры нашей экономической и политической жизни последнего десятилетия.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

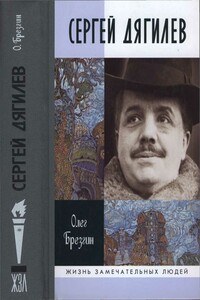

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.