Беглец в просторах Средней Азии - [8]

Месяц я провёл в одиночном заключении. И вот однажды меня извлекли для прогулки во дворе под эскортом двух вооруженных солдат. Сообщение с другими заключенными и друзьями было невозможно. Моя камера проветривалась через окошко с металлической решеткой, расположенное высоко под самым потолком. Сквозь него я мог видеть маленький кусочек голубого неба.

Установилась чудная туркестанская осень, сухая, прозрачная и теплая, время перелета многочисленных птичьих стай с далекого севера. По ночам я часто слышал их крики, когда стая пролетала мимо; свист цапель, мелодичные трубные голоса журавлей, низкие и глубокие крики диких гусей, все пронизывало мой слух. Птицы, ликуя на свободе, держали путь в дальние теплые страны, в далекую Индию, страну чудес! Душа моя тянулась за ними, туда, прочь от бурь и тревог революции. Мысленно я желал им счастливого пути, этим старым любимым друзьям моего отрочества, вызывавшим в моей душе картины чудес природы и славных дней охоты в Туркестане. Меня не покидала мысль, что любая ночь могла оказаться для меня, в сущности, последней. Но ещё не приходило в голову, что однажды и мне будет суждено последовать тем же самым путем через горы к солнечным долинам Хиндустана.

Еженедельно меня таскали в ЧК на допрос под усиленной вооруженной охраной. Уже другие «инспекторы» подвергали меня допросу, на этот раз перекрестному. С ними был, я с огорчением должен сказать, и настоящий военный юрист, ставший на службу большевиков; но даже он был настолько безграмотен, что полагал, будто город Мешхед>(11) расположен в Западном Китае, а Кашгар – в Персии.

Двое или трое моих охранников всегда присутствовали на допросах. Это были простодушные парни, русские крестьяне, служившие в прежней армии. Они сообщили мне, что большевики пытают заключенных и пытают изощренно, а потому решили непременно присутствовать на допросах, с целью не допускать ничего подобного. В ту пору большевики старались «демократизировать» все отношения с населением и привлекали солдат и рабочих в Советы и другие органы, а потому вынуждены были прислушиваться к требованиям охраны. Отношения между этими молодыми солдатами и большевистскими комиссарами были очень натянутыми.

В тюрьме каждый вызов на допрос ЧК вызывал у заключенных панический страх. Иногда несчастные просто исчезали, а иногда возвращались в плачевном состоянии.

Однажды меня продержали на допросе с самого утра до десяти вечера. А когда вернули в камеру, тюремный надзиратель, который раньше был городским извозчиком и хорошо меня знал, обрадовался, увидев меня живым, и воскликнул: «Хвала Господу, Павел Степанович! Вы живы и здоровы! Мы за вас сильно беспокоились. Даже в уголовном отделе никто не отправился на койку, так за вас переживали!»

Пища тюремная была ужасна. Состояла исключительно из баланды и нескольких овощей, мяса не было в помине. Друзья и родственники заключенных обычно приносили пищу, но те, у кого не было родных и близких, обречены были голодать. Получавшие пищу из дому делились с соседями по камере. Еду обычно приносили женщины, они стояли у тюремных ворот и ждали караульного, когда заберет передачу, а после вернет посуду. Это было тревожное для них ожидание, ибо весьма часто передачу возвращали, и можно было слышать многозначительную фразу: «Он больше есть не желает!» Сие просто означало, что ночью заключенный был расстрелян. Однажды моя супруга, принеся мне обед, вот так же стояла и ждала у ворот, а я как раз был вызван на допрос. Ворота были раскрыты, и я впервые со времени моего ареста имел возможность ее увидеть; при ней был наш маленький преданный фокстерьер Дейси. Мельком заметив своего хозяина, Дейси пришла в неописуемый восторг, и с этого дня всякий раз, когда жена приносила для меня пищу и ожидала у ворот, собачка принималась яростно копать каменистый грунт под тюремными воротами. Маленькое умное создание прекрасно понимало, что я заперт там, в этом здании, и рвалась внутрь, чтобы вызволить меня; при том ранила себе лапы и ломала когти, так что жене приходилось тянуть за поводок, несмотря на отчаянный визг Дейси.

Однажды следователь объявил, что мой допрос завершен.

– Не будете ли так любезны объяснить, в чем меня обвиняют? – спросил я.

– Ладно. Фактически против вас не имеется ничего конкретного, следствие ничего не выявило, – был его ответ, – но всё равно вы являетесь врагом пролетариата и поэтому заслуживаете самого сурового наказания.

Совнарком, или Совет народных комиссаров, как я узнал позже, учредил для меня особый вид суда – Революционный полевой трибунал, состоящий исключительно из лиц пролетарского происхождения и рабочих-коммунистов. Ни прокурора, ни судьи, ведущего допрос, таким судом не предусматривалось, перекрестный допрос подсудимого считался более чем достаточным.

– Вас вызовут в суд только для оглашения приговора, – заключил он.

«Ну что ж, – подумал я, – вот и прекрасный образчик правосудия для самого прогрессивного социалистического государства в мире».

Теперь, после завершения стадии допросов, я был переведен из одиночной камеры в общую камеру № 22, где содержались многие из арестованных до меня, и среди них я обнаружил своих друзей и товарищей по заговору против Советов. Нас ожидала общая судьба – расстрел.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Сборник словацкого писателя-реалиста Петера Илемницкого (1901—1949) составили произведения, посвященные рабочему классу и крестьянству Чехословакии («Поле невспаханное» и «Кусок сахару») и Словацкому Национальному восстанию («Хроника»).

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.

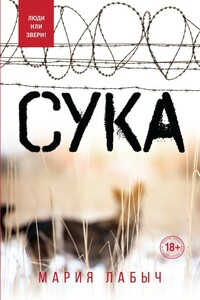

«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».