Батый - [140]

– Но…

Бату-хан повернулся к Субудай-багатуру:

– Мой мудрый советник! Ты обещал рассказать о борьбе моего великого деда с храбрым Ван-ханом.

Точно проснувшись, Субудай-багатур поднял голову и взглянул пристально на молодого джихангира. Он начал ровным, спокойным голосом:

– Бессмертный Воитель, твой славный дед воевал с владыкой караитов[207] Ван-ханом. Могучее и сильное племя было покорено. Но смелый Ван-хан не сдавался. Собрав своих последних храбрецов, он защищался, как волк. Это был могучий, смелый враг! Твой великий дед уважал его храбрость…

– Что же было дальше?

– Воины Чингисхана одерживали победы, нельзя было противиться им. Ван-хан был окружен. Он потерял последних нукеров и бежал с двумя слугами…

Бату-хан слушал внимательно и кивал головой. Юлдуз-Хатун придвинулась ближе. И Лахэ взволнованно прижала руки к груди. Князь Глеб обводил всех злобным взглядом.

– Славный Ван-хан спасся?

Субудай-багатур засопел:

– Нет, ослепительный! Желтоухие собаки, его слуги, предали его. Во время сна они подкрались к своему господину, убили и принесли его голову великому Чингисхану.

Все молчали. Субудай-багатур продолжал:

– Подлые собаки ждали милости Великого Воителя. Но он разгневался: «Когда Ван-хан был могущественным и сильным – вы служили ему! Когда он в несчастье доверился вам – вы воспользовались его горем!..» И мудрый Чингисхан приказал сломать предателям спину…

Бату-хан медленно повернулся:

– Ты слышал?..

Князь Глеб уцепился за ноги джихангира. Бату-хан оттолкнул его:

– Ты говоришь, что служил мне? За это тебе давали золото. А за предательство следует наказывать… Могу ли я доверять предателю?

Бату-хан покосился на серое, помертвевшее лицо Глеба:

– Достойный человек не боится смерти…

– Ослепительный! Прости… сжалься… – бормотал князь Глеб.

Маленькая дрожащая ручка легла на темную сильную руку Бату-хана.

– Хорошо… живи!

Князь Глеб бросился целовать красные сапоги Бату-хана.

– Уходи! – сказал резко джихангир. – Арапша! Прикажи нукерам увести коназа из лагеря в степь.

– Куда же я пойду!.. – закричал князь Глеб. – У меня больше нет родины!

Бату-хан отвернулся. Два нукера вытащили отбивавшегося Глеба.[208] Арапша, с непроницаемым, спокойным лицом, опустил за ним тяжелый дверной полог.

Глава двадцать первая

«А Русь-то снова строится!»

В марте в Перуновом Бору было безлюдно и тихо. Ратники, ушедшие по призыву рязанского князя, – как доходили слухи – бились и под Суздалем, и на Берендеевом болоте, и на берегах Сити и Мологи.

Вернутся ли? Вороги немилостивые никого в живых не оставляют…

На месте сгоревших изб разгромленного татарами селения остались только глиняные печи и груды черных, обугленных обломков. Только несколько крайних к озеру избенок сиротливо прижались друг к другу. Там ютились оставшиеся в живых ребятишки. Их пестовала жена Звяги, еще более исхудавшая, и две бездомные старухи. Они каждый день проверяли в озере мережи и приносили линей и карасей. Тем все и кормились, да еще коржиками, спеченными из мякины и толченой сосновой коры.

Весеннее яркое солнце растопило снега, завалившие вековые леса. Вокруг Перунова Бора нельзя было ни пройти, ни проехать. Птицы налетели дружными стаями, свистели, перекликались, пестрые дятлы долбили стволы и почирикивали: «Чок-чок!»

В начале апреля на лодках переехали озеро первые сбеги. Они говорили старухам рыбачкам вполголоса, точно все еще боялись, что их услышат татары:

– Много их еще бродит по дорогам, но, кажись, главная их сила ушла в Дикое поле. Теперь последние отряды татар потянулись туда же. А мы хотим к вам пристать. Здесь жито сеять… Не откажите! Тут нам любо: и от больших дорог подальше, и тихо, и рыбка в озере поплескивает… Наши яровые взойдут, и никто уже нашего хлебушка не отберет.

Понемногу стали прибывать еще сбеги. Когда спали весенние воды, подсохли дороги, приплелись также первые кони, заморенные, взъерошенные, но они приволокли сохи и бороны.

В Перуновом Бору стало веселее. Застучали топоры, перекликаясь с малиновками, дятлами и грачами. Длинными рядами вырастали белые срубы из еловых лесин. Откуда-то прибежали лохматые собаки и тявкали днем и ночью.

О татарах было все менее слышно. Мужики судили и рядили, что дальше будет? Все думали, что татары отхлынут в Дикое поле, как раньше делали половцы, и назад на Русь не вернутся.

Пришла высокая, худая, как скелет, женщина. Она подталкивала упиравшуюся, такую же отощавшую корову. Все кости выпирали. Бабы окружили рыжую корову, покачивая головами, указывая на высохшее вымя, висевшее как тряпка. А владелица коровы не унывала:

– Моя кормилица будет! На весенних травах поправится. Я здесь все места знаю, где какая трава растет.

– Разве здешняя?

– А то как же! Вот печь от моей избы. Сызмалетства я здесь выросла.

– Да ты, поди, Опалёниха? – закричала вдова Звяги и выбежала из толпы. Обе женщины, обнявшись, плакали навзрыд.

– Куда твоя краса подевалась, Опалёниха? – причитала одна.

Другая всхлипывала:

– А где твой семеюшка? Поди, лежит где-нибудь под ракитой?

Они расспрашивали о всех, ушедших с погоста на ратное дело, но рассказать толком ничего не могли.

– Савелия, говорят, убили на реке Сити, Ваулу видели среди сторонников под Суздалем. Торопка лихим удальцом стал, да и его, поди, уложила татарская стрела.

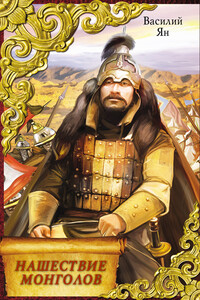

Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.

Роман «К „последнему морю“» В. Г. Яна (Янчевецкого) – третье заключительное произведение трилогии «Нашествие монголов», рассказывающее о том, как «теоретические доктрины» Батыя о новых завоеваниях на европейском континенте – выход к берегам «последнего моря», превращаются в реальную подготовку к походам татаро-монгольских полчищ сначала в среднее Поднепровье, потом на земли Польши, Моравии, Венгрии, Адриатики.

Историческая повесть известного советского писателя В. Г. Яна (Янчевецкого) «Огни на курганах», впервые изданная в 1932 году и в последствии переработанная и дополненная, рассказывает о талантливом, но жестоком завоевателе Александре Македонском. Писатель постарался изобразить его таким, каким он был в действительности: разрушителем городов, истребителем мирного населения целых районов, казнившим каждого, кто оказывал ему сопротивление или казался подозрительным.

Роман «Чингисхан» – эпическое повествование о судьбе величайшего полководца в истории человечества, легендарного объединителя монголо-татарских племен и покорителя множества стран…«Батый» – история еще одного великого завоевателя, хана Батыя, расширившего границы монголо-татарской империи до севера Руси и вторгшегося в Польшу и Венгрию.«К “последнему морю”» – эпопея о противостоянии Руси и монголо-татарских завоевателей, о тонких связях, поневоле сложившихся между победителями и побежденными, о взаимном культурном и политическом влиянии русских и монголов, – но прежде всего о чести и мужестве, в равной степени присущих и тем, и другим.Монгольские всадники по-прежнему стремятся к «последнему» – Средиземному – морю, монгольские ханы-полководцы по-прежнему мечтают о всемирном господстве.

Повесть «Юность полководца» посвящена князю Александру Невскому и рассказывает о заслугах князя в качестве организатора обороны Великого Новгорода от натиска шведов и Тевтонского ордена в начале 40-х гг. XIII в. При этом автор показывает, что Новгород под руководством этого князя был той частью «русской земли», которая сохранила не только какую-то независимость от Орды, но и очевидную боеспособность в борьбе с агрессией западных соседей.

Боги любят шутить. Они дали Спартаку разум и душу великого полководца и сделали его рабом-гладиатором. Гордый фракиец пожелал свободы, и рабы Рима пошли за ним. Без оружия и без доспехов презираемые рабы разгромили римлян у подножия Везувия. Не богатства и не власти — одной свободы жаждала душа Спартака.Он бросил вызов великой империи, и три года его армия рабов громила отборные легионы римлян. О, как хотели римляне, чтобы имя Спартака забылось навсегда! Но боги умеют шутить, и память о фракийце Спартаке пережила Римскую империю.

Исторический рассказ, примененный для юношеского возраста П. Морицом, перевод Е. Г. Тихомандрицкой (1902).Действие приурочено к I столетию христианской эры — блестящему периоду римской истории, когда во главе римского народа стоял император Тит, — а ареной является Помпея, разрушенная ужасной катастрофой, грандиознейшим, печальнейшим по своим последствиям извержением могучего Везувия.Привычки повседневной жизни, пиры, зрелища, торговые сношения, роскошь и изобилие жизни древних, — все находит себе отражение в этом произведении, где борьба страстей, людские недостатки и пороки нарисованы искусною рукою опытного и умелого художника.

Семнадцатилетняя красавица Мария, дочь молдавского господаря Дмитрия Кантемира, была последней любовью стареющего Петра Великого. Император мечтал о наследнике престола и если бы не загадочная смерть новорождённого младенца — сына Марии и Петра — история России могла пойти совсем иным путём...Новый роман современной писательницы 3. Чирковой рассказывает драматическую историю последней любви российского императора Петра Великого. В центре внимания автора — жизнь и судьба красавицы Марии Кантемир (1700—1757), дочери молдавского господаря Дмитрия Кантемира.

Роман «Держава» повествует об историческом периоде развития России со времени восшествия на престол Николая Второго осенью 1894 года и до 1905 года. В книге проходит ряд как реальных деятелей эпохи так и вымышленных героев. Показана жизнь дворянской семьи Рубановых, и в частности младшей её ветви — двух братьев: Акима и Глеба. Их учёба в гимназии и военном училище. Война и любовь. Рядом со старшим из братьев, Акимом, переплетаются две женские судьбы: Натали и Ольги. Но в жизни почему–то получается, что любим одну, а остаёмся с другой.

Анатолий Сергеевич Елкин (1929—1975) известен советским читателям по увлекательным книгам «Айсберги над нами», «Атомные уходят по тревоге», «Одна тропка из тысячи», «Ярослав Галан» и др.Над «Арбатской повестью» писатель работал много лет и завершил ее незадолго до своей безвременной смерти.Центральная тема повести писателя Анатолия Елкина — взрыв линейного корабля «Императрица Мария» в Севастополе в 1916 году. Это событие было окутано тайной, в которую пытались проникнуть многие годы. Настоящая книга — одна из попыток разгадать эту тайну.

В клубе работников просвещения Ахмед должен был сделать доклад о начале зарождения цивилизации. Он прочел большое количество книг, взял необходимые выдержки.Помимо того, ему необходимо было ознакомиться и с трудами, написанными по истории цивилизации, с фольклором, историей нравов и обычаев, и с многими путешествиями западных и восточных авторов.Просиживая долгие часы в Ленинской, фундаментальной Университетской библиотеках и библиотеке имени Сабира, Ахмед досконально изучал вопрос.Как-то раз одна из взятых в читальном зале книг приковала к себе его внимание.

«…Если гравер делает чей-либо портрет, размещая на чистых полях гравюры посторонние изображения, такие лаконичные вставки называются «заметками». В 1878 году наш знаменитый гравер Иван Пожалостин резал на стали портрет поэта Некрасова (по оригиналу Крамского, со скрещенными на груди руками), а в «заметках» он разместил образы Белинского и… Зины; первого уже давно не было на свете, а второй еще предстояло жить да жить.Не дай-то Бог вам, читатель, такой жизни…».

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как горит дом? Это страшное и опустошающее зрелище, особенно когда ничего уже нельзя поделать. Действие происходит в поселке Сосновка, том самом, куда переезжали жители Матёры. Словно спустя десять лет писатель решил посмотреть, что же стало с героями былой его повести, как повлияла на них перемена условий жизни. В поселке загорелись склады. Люди пытаются хоть что-то спасти от огня. Кто эти люди, как они ведут себя в этой ситуации, почему они совершают тот или иной поступок?

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…

В повести лаурета Государственной премии за 1977 г., В.Г.Распутина «Живи и помни» показана судьба человека, преступившего первую заповедь солдата – верность воинскому долгу. «– Живи и помни, человек, – справедливо определяет суть повести писатель В.Астафьев, – в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твое – рядом с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и народа, а стало быть, и для тебя».