Бабель: человек и парадокс - [55]

Несколько писателей, и среди них Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев (он тогда писал стихи), и несколько молодых художников нашли в РОСТА легкий заработок. Управлял этой организацией поэт-большевик и член партии Нарбут, высокий однорукий мужчина. На первом этаже здания юные поэты и художники сражались с „гидрой“ контрреволюции, пригвождали к позорному столбу кулаков, священников (раввинов тогда пока не трогали!) и всяких спекулянтов. Исаак Бабель сидел на втором этаже и редактировал газету и литературные выпуски по случаю революционных дат. Помнится, однажды я принес ему длинную поэму, написанную пушкинскими ямбами. Там говорилось об утре дня Октябрьской революции в Ленинграде, гимн разгорающемуся свету, рождающемуся из серого осеннего утра, о воодушевленной поступи матросов и фантастическом образе оленя, летящего в вышине, „сплетающего своими корнями над водою символ высоких и грозных дней“.

„Сядьте, я расскажу вам, какой свет и какое утро были тогда в Ленинграде“, — сказал мне Бабель, окончив чтение. И своим точным прозаическим языком описал серый осенний день, влажный, мутный, совсем не героический день, когда грянула революция, определившая судьбу страны и эпохи. Автор точной прозы, правда, насыщенной воображением и поэзией, он не был сторонником романтической свободы, когда это касалось исторической правды, коей он был свидетелем. Я пробовал защищать иное видение. Он был серьезен, добродушен, и на губах его играла легкая усмешка еврейского мудреца. Поэма вышла без изменений, но устные замечания Бабеля не давали мне покоя. Образ сияющего оленя как-то потускнел».

Бабель, который понимал и видел разворачивающиеся события, вкладывая их описания в уста выбранных им героев без всяких прикрас, тем не менее допускал (может быть, интуитивно понимая, что у него нет другого выбора, — понимая, что успех революции зависит и от того, как народу преподнесут волшебные сказки о славе «мутных, серых дней», что историю нужно писать и обнародовать в романтизированной манере, полной преувеличений. Однако, к его большой чести, следует сказать, что он никогда не позволял себе такой расплывчатости взглядов (за что и поплатился впоследствии), фиксируя события и то, как он их видел внутренним взором, с точностью и талантом, отражавшими истину, не изменяя ее и не подличая перед теми, кто старался диктовать другим предписанный образ мышления.

«Бабель любил поэзию, — пишет Зусман, — и острее других чувствовал ритм фразы, был чуток к поэтической метафоре, но боялся чрезмерной поэтичности, пустословия и неточного смысла.

„Я не понимаю“, — сказал он как-то, прочтя стихотворение, а на самом деле он многое понимал. У него широкий лоб, глаза словно прячутся (носил ли он уже тогда очки?), во рту неизменная трубка, губы всегда в скептической, насмешливой гримасе, чувственные, печальные. Он жаден к жизни, жаден к цветам и запахам портового города, плененный ароматами восточных пряностей, привезенных из Греции и Турции. Ему нравились маленькие распивочные в порту, и пусть жизнь порта почти остановилась, море навевало голодному городу уныние и тоску».

Упоминанием о том, что Бабель знал иврит и цитировал Экклезиаста (то есть книгу Коелет), и упоминанием другого еврейского революционера, который в отличие от Бабеля покончил с собой, Зусман пытается в своем воспоминании о событиях того вечера подражать Бабелю, а также завоевать симпатию израильско-еврейского читателя и заставить его идентифицировать себя с одним из героев повествования.

Зусман продолжает: «Большевизм и древняя еврейская мудрость перемешались в нем, как они перемешались в некоторых его еврейских революционных персонажах. Таким он был в одну темную ночь, когда шел по пустынным, с потушенными огнями улицам города, в безмолвии насыщенном страхами, сиротством и террором, после какого-то чтения вслух на публике, что было тогда очень принято. Я не помню, что было раньше и что случилось потом, но это помню четко: в беззвездном сумраке ночи раздается голос Бабеля, словно издалека пришедший и вдаль уходящий, голос, цитирующий стихи из Экклезиаста по-русски и на иврите. Что он вспомнил в ту темную слепую ночь? Может быть, „все реки текут в море, а море не переполняется… Что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем“? Я не видел его лица. Мы шли в темноте вместе, и с нами — Андрей Соболь, еврей, ставший революционером еще до революции, который впоследствии покончил с собой. Евреи Коелета революции, прозревающие на своей судьбе суету и томление духа.

В последний раз я видел его на вокзале, когда он пришел проститься со своими друзьями-писателями, отправлявшимися в Москву. Сам он хотел как можно дальше отложить срок своей поездки в столицу. Юг отставал от развития событий в центре, и для Бабеля это было временем передышки. На юге еще буйствовали краски. Самые разные цвета, брожение жизни источало пары и запахи, и чувствовался аромат такого редкого по тем временам хлеба. „Я не хочу ехать в Москву… Большевизм — да, коммунизм — нет“, — сказал он, стоя рядом с поездом, направлявшимся из Одессы на север».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

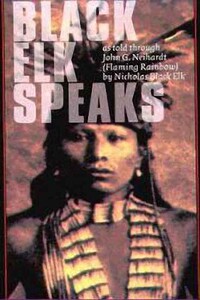

Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».