Баба Яга и ее внучки Ягобабочки - [11]

— Чего таращишься? Неужто из всего этого сарафан мой выйдет не баским?

Но Уля отвечать не торопится, Уля думает: «Возможно, я сарафан-то ей даже из такого хлама соберу… Только дело в ином! Дело в том, как из плена спастись, как сквозь чапыжник найти выход к дому… И вот, дай-ка я пошлю старуху за холстом настоящим; подсмотрю, где она сама выбирается из своей лесной крепи, да и тоже вышмыгну следом!»

Надумала Уля так, а вслух говорит:

— Сосновой иголкой сшить тебе, бабушка, из листьев, из паутины обнову, конечно, можно. И выйдет она красивая. Но вот беда, показаться ты в ней никому не сможешь.

— Отчего это? — захлопала глазами Кикимора.

— А вот отчего… — говорит Уля. Кладёт на ладонь сухой осиновый листик, хлопает по нему другой ладонью — листик рассыпается. Тянет из паутины паутинку, тянет нарочно посильнее — паутинка рвётся. Ну, а иголку сосновую Уля переломила в пальчиках, отбросила в сторону и сказала:

— Видишь? Сарафан сошьём, а он вот так же с тебя и спадёт.

— Хэх! — расстроилась Кикимора. — На правду похоже! Но как теперь быть? Давай подсказывай! Всё равно я тебя не выпущу!

И Уля ответила, что ей надобен холст настоящий, нужны взаправдашные нитки с иголкой, и всё это имеется только в деревне, но туда Кикимора пожелает пойти вряд ли.

— Почему это не пожелаю? — воспрянула Кикимора мигом. — Для себя-то самой сбегаю!

Подхватила широкую, из еловых корешков плетёную корзину, побежала к чапыжнику. Шмыгнула там влево, нырнула там вправо, и — пропала с глаз.

Уля — вослед. Но куда опять ни ткнётся, нужной тропы-выхода не найдёт в одиночку никак. Лазила она по чащобе, лазила, вся об острые сучки исцарапалась, да так ни с чем в берлогу под ёлку и вернулась.

Сидит, сокрушается, с горя чернику из своего лукошка ест. Ягодку в рот кинет, обратно в лукошко уронит грустную слезинку. Ягодку возьмёт, а слезинку уронит. При этом шепчет: «Для своего спасения надо придумывать что-то ещё!»

И когда Кикимора, шибко запыханная, но довольная, вернулась, когда из корзины выложила перед Улей кусок холста, шелковые нитки да швейную иголку, то Уля говорит:

— Ну и ловка ты, бабушка… Холст этот — не просто хороший, а он ведь, я вижу, прямо из нашей избы! Как ты туда попала? Как не побоялась моих тятеньки с маменькой?

— Мне шнырять по чужим избам не привыкать! — отмахивается Кикимора. — Только вот и неуправки всего, что ноги теперь гудят от беготни… Так что я с часок отдохну, а ты — шей!

— Невозможно опять шить… — вздыхает Уля. — Забыла я, что мне ещё нужен мой серебряный, тятенькой дарёный, напёрсток. И нужна хоть одна стеклянная бусинка для совсем лучшего украшения твоего, бабушка, будущего сарафана.

— Ба-абушка… Бу-удущего… — сердито запереговаривала Кикимора. — Загоняла ты бабушку-то, беспамятная кулёма! Но так и быть, сброжу ещё разок.

И снова пошла она к чапыжнику, пошла помедленней, чем прежде. Но всё равно Уля и тут выхода-тропинки приметить не успела. Только на этот раз не заплакала, а сказала себе: «Ничего! Теперь меня выручит мой серебряный наперсток!»

И вот Кикимора тот напёрсток вместе с бусинкой принесла, сама тут же на сухие листья повалилась и с большого устатку мигом уснула, даже носом запосвистывала.

А шустрая Уля нашарила на земле в берлоге плоский камешек. Нацелила стальное остриё иголки на сребро-тонкое донце напёрстка, стала давить камешком на иглу: прокололась в донце дырка. Пропустила петелькой сквозь дырку нитку: получилось у напёрстка шёлковое ушко.

Ну а внутри напёрстка Уля подвесила стеклянную бусинку. И вот — был серебряный напёрсток, а стал он серебряным, лёгким колокольчиком!

Уля, чтобы Кикимору раньше времени не разбудить, колокольчик подняла осторожно, да и тут же подцепила под самое дно старухиной корзины. Потом сонную Кикимору — толк!

— Что опять такое? — зашевелилась Кикимора.

Уля заохала нарочно горестным голосишком:

— Ой-ой! Ой-ой! Совсем было я шить собралась, да, оказывается, кроить нечем! У нас с тобой, бабушка, ножниц нету!

— Фу тебе! — забранилась Кикимора. — Неужто сызнова и деревню тащиться? Я и так вся умаялась, утопалась!

— Ничего не поделаешь, бабушка! Надо! Да не забудь и теперь захватить корзину. А то ножницы вострые, в корзине их нести лучше… Ну, а если ты устала совсем, то давай сбегаю за ними я.

У Кикиморы сразу ушки на макушке.

— Эге! — говорит. — Вот ты надумала чего! Видать, ты только с виду глупая… Но меня, нет, не обхитришь! Я и по третьему разу как-нито сброжу собственными ногами.

Подняла Кикимора корзину, кряхтя да охая, полезла по земляным приступкам из берлоги. Она лезет, а серебряный колокольчик каждый её шаг отмечает тонким голоском:

— Тиньли-тень! Тиньли-тень!

Вылезла Кикимора, застыла на месте. Колокольчик, конечно, тоже смолк. Глянуть под самое дно корзины Кикимора не догадывается, смотрит по сторонам:

— Кто это рядом со мной тилитенькает?

Уля из берлоги высовывается, для виду тоже туда-сюда i мотрит, Кикиморе говорит:

— Это, должно быть, совсем крохотная птичка-синичка. ()на, похоже, где-то тут в ближних ёлках прячется, на тебя, бабушка, любуется… Наверное, ты ей нравишься очень! И, видать, ей охота с тобой подружиться, вместе с тобой прогуляться по всему лесу.

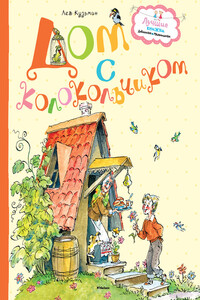

Лев Иванович Кузьмин (1928–2000) известен своими произведениями для детей всех возрастов. Есть у него рассказы для младших школьников, есть повести для школьников постарше, а есть произведения для совсем маленьких читателей – весёлые, озорные стихи и добрые, удивительно тёплые рассказы. Писатель обладал прекрасным художественным слогом, умел о самом простом рассказать ярко, образно, увлекательно. А сколько фантазии, выдумки в его стихах, какой простор для воображения!Книгу «Дом с колокольчиком», в которую вошли замечательные стихи и рассказы Льва Кузьмина, просто необходимо прочитать детям.

«Золотые острова» — новый сборник прозы известного в стране детского писателя Льва Кузьмина. Основные темы сборника — первая чистая детская любовь друг к другу, мир детский и мир взрослый в их непростых связях, труд и народные праздники на земле-кормилице, а также увлекательные приключения тех, кого мы называем «братьями нашими меньшими».

Замечательная детская книжка, написанная по мотивам итальянского фольклора, про местного Ходжу Насреддина или скорее Санчо Пансу.Книга с любовью иллюстрирована художницей Т. Прибыловской.

Люди всегда задавали себе вопросы: можно ли во имя хорошей цели совершать плохие поступки? Если мой друг голодает, то можно ли украсть яблоко, чтобы помочь другу? Сколько ни думали, а ответы были разные: одни говорили — можно, а другие — нельзя. Но великая книга человечества Новый Завет отвечает на этот вопрос однозначно: нельзя. Прекрасная цель не оправдывает дурных средств.

В сборник вошли сказки одного из самых популярных детских писателей современной Венгрии. Героями их являются люди, звери и вымышленные существа. Книга учит читателя добру, человечности, отзывчивости, верности в дружбе, настойчивости и отваге в борьбе со злом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.