Б. М. Кустодиев - [4]

То, что в это горчайшее для него время Терновский написал о своем давно умершем друге и никак не подчеркнул свое авторство, дабы не повредить этим судьбе статьи и репутации покойного, знаменательно. Возможно, что, хотя ни сам автор, ни его герой не были особенными политическими радикалами, Терновский, однако, выбирал отрывки из писем Константина Лукича достаточно осторожно. (И даже при этом «лампадоносцевым» вряд ли могли прийтись по вкусу, например, такие строки о церковных иерархах: «Собрались для того, чтобы прочитать пустые комплименты, показали свои бороды, пообедали, да еще раз пообедали у князя, и поехали восвояси. Откровенно говоря, было ли что-нибудь живое-то?..»)

Насколько крепки были связи между братьями Кустодиевыми, судить трудно. Известно, например, что одну из своих первых статей Константин писал на вакациях, которые проводил в Астрахани, у Степана. И самый младший, Михаил (родился в 1843 году), начавший свое образование в Саратовской семинарии, в 1859 году перебрался «под крылышко» Степана Лукича.

Учился он, видимо, успешно, ибо через три года, в 1862-м, как лучший воспитанник, прямо из так называемого философского класса был послан в Казанскую духовную академию. Способные сыновья оказались у скромнейшего саратовского дьякона.

В 1866 году Михаил Лукич окончил академию, как и брат, со степенью кандидата богословия, некоторое время прослужил в Симбирской семинарии преподавателем словесности и латинского языка, но уже на следующий год перешел в преобразованную астраханскую семинарию и вел там теорию словесности, историю литературы и логику. Преподавал он и в других учебных заведениях города — то русский и церковно-славянский языки в духовном училище, то русский язык в новооткрытом реальном, то родную словесность в женской гимназии.

По социальному положению своему, таким образом, он вроде бы принадлежал уже к разночинной интеллигенции, сыгравшей немалую роль в общественном развитии России прошлого века. Был ли и он хоть как-то причастен к вольнолюбивым настроениям значительной части этого слоя людей или остался просто скромным тружеником, всецело озабоченным тем, чтобы как-то прокормить жену и троих детей (было еще двое, да умерли, а последний, Михаил, родился уже после смерти отца)? Осталась ли от этого учителя литературы и родного языка, с успехом преподававшего в ряде учебных заведений, хоть какая-то библиотека, способная приоткрыть нам, чем он жил и что любил, — об этом не сохранилось никаких воспоминаний, хотя, как будет видно далее, книги в семье Кустодиевых впоследствии занимали существенное место.

Словом, наши сведения об отце художника были бы совершенно смутны, если бы не несколько страничек «Астраханских епархиальных ведомостей» (№ 42 за 1879 год), где он удостоился не только некролога, но даже публикации нескольких произнесенных на его похоронах речей. Справедливость требует заметить, что такое вообще было в обычае этого издания — и не только за нехваткой других материалов, но и, так сказать, в силу его специфики; печатались здесь и другие образчики церковного красноречия — проповеди, поучения и т. п.

И хотя прозвучавшие на похоронах М. Л. Кустодиева речи отнюдь не лишены шаблонных риторических формул, цитат и ссылок на Священное писание, они, однако, заметно выделяются на фоне других публикаций.

Начать с того, что почти все речи произнесены воспитанниками разных классов семинарии, кроме той, которая скромно подписана лишь инициалами П. П., хотя, как явствует из сообщения о похоронах, произнесена самим отцом ректором П. Поповым.

Допустим даже, что для воспитанников поручение произнести подобную речь могло выглядеть как своеобразное «практическое задание». И все-таки к тому, что было сказано в тот далекий день, стоит прислушаться.

«Покойный не был богат богатствами вещественными; он был богат только дарами духовными, которыми и делился с молодыми людьми, для которых эти дары должны быть выше и дороже золота и серебра, как сокровище, не поддающееся тлению, повреждению и уничтожению, — говорил ректор и, озирая большое скопление народа, вопрошал: — За что же, спросите, такой почет?! Может быть, остался после него дом, пароход, виноградник? Ничего не осталось. Дом, в котором вы видите покойного (т. е. гроб. — А. Т.), куплен уже после его жизни, да и тот он уносит с собой…».

Не забудем, что все происходит в Астрахани, где и виноградники и пароходы — дело житейское.

«Ничего не осталось»! Тут в речи ректора зазвучало такое неподдельное участие, что, быть может, перечитав ее в более спокойную минуту, он застеснялся своего волнения и не захотел ставить имени под печатным текстом, полным грустного раздумья о судьбе своего недавнего подчиненного.

«…Тетрадки, которые носил покойный, не тяжелы, но тяжело то, что каждое слово честного наставника должно быть полно мысли, тяжело то, что мысль часто бывает непослушной для того, чтобы быть ей понятною молодым слушателям. Здесь нужна бескорыстная любовь, которая бы проникала и самую мысль, сообщаемую учащимся, и обнимала их самих… Эта работа неотвязчива: она преследует честного труженика в классе, на пути, в обществе, в семье. Поэтому-то люди науки часто кажутся нелюдимыми, они иногда и в семье бывают как бы чужды интересам семьи».

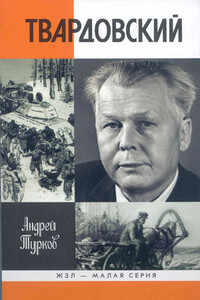

Андрей Турков, известный критик, литературовед, представляет на суд читателей одно из первых в новейшее время жизнеописаний Александра Твардовского (1910–1971), свою версию его судьбы, вокруг которой не утихают споры. Как поэт, автор знаменитого «Василия Тёркина», самого духоподъемного произведения военных лет, Твардовский — всенародно любим. Как многолетний глава «Нового мира», при котором журнал взял курс на критику сталинского руководства страной, обнажение всей «правды, сушей, как бы ни была горька» о коллективизации, репрессиях и о самой войне, публиковавший «неуставные» произведения В. Некрасова, В. Гроссмана, А. Солженицына (не обойдена в книге и сложность взаимоотношений последнего с Твардовским), — он до сих пор находится в центре горячих дискуссий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жизнь А. Блока — одна из благороднейших страниц истории русской культуры. В книге рассматриваются основные вехи жизненного и творческого пути А. Блока, приведшего к созданию первой поэмы об Октябре — «Двенадцать».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Абвер, «третий рейх», армейская разведка… Что скрывается за этими понятиями: отлаженный механизм уничтожения? Безотказно четкая структура? Железная дисциплина? Мировое господство? Страх? Книга о «хитром лисе», Канарисе, бессменном шефе абвера, — это неожиданно откровенный разговор о реальных людях, о психологии войны, об интригах и заговорах, покушениях и провалах в самом сердце Германии, за которыми стоял «железный» адмирал.

Максим Семеляк — музыкальный журналист и один из множества людей, чья жизненная траектория навсегда поменялась под действием песен «Гражданской обороны», — должен был приступить к работе над книгой вместе с Егором Летовым в 2008 году. Планам помешала смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, разойдясь на цитаты, лозунги и мемы: на его наследие претендуют люди самых разных политических взглядов и личных убеждений, его поклонникам нет числа, как и интерпретациям его песен.

Начиная с довоенного детства и до наших дней — краткие зарисовки о жизни и творчестве кинорежиссера-постановщика Сергея Тарасова. Фрагменты воспоминаний — как осколки зеркала, в котором отразилась большая жизнь.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.

Книга Авермата — это биографическая повесть о главе фламандской школы живописи П.-П. Рубенсе. Всесторонне одаренный, блестяще образованный, Рубенс был художником огромного творческого размаха, бурного темперамента. Прирожденный живописец-монументалист, талантливый дипломат, владеющий несколькими языками, ученый-гуманист, он пользовался почетом при королевских дворах Мадрида, Парижа и Лондона. Обо всем этом живо и увлекательно рассказывается в книге.

Повесть о Крамском, одном из крупнейших художников и теоретиков второй половины XIX века, написана автором, хорошо известным по изданиям, посвященным выдающимся людям русского искусства. Книга не только знакомит с событиями и фактами из жизни художника, с его творческой деятельностью — автор сумел показать связь Крамского — идеолога и вдохновителя передвижничества с общественной жизнью России 60–80-х годов. Выполнению этих задач подчинены художественные средства книги, которая, с одной стороны, воспринимается как серьезное исследование, а с другой — как увлекательное художественное повествование об одном из интереснейших людей в русском искусстве середины прошлого века.

Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени.