Азорские острова - [43]

Поезд прогремел, разбойно присвистнул, словно бы давал знать, – и на другое утро, сквозь такой же морозный туман, на углянскую нашу площадку потянулась мастеровая братия, чтобы поспешать к своим рабочим местам – в воронежское паровозное депо, в отроженские вагоноремонтные мастерские. Чуть ли не половина углянских и окрестных сел мужиков работала на железной дороге. Традиция была давняя, с прошлого века, с самого начала Юго-Восточной, когда она еще была внове, когда ее еще «чугункой» прозывали.

…В сумочках – харчишки простецкие, одежа полумужицкая, полурабочая (в стародавние времена и лаптишки не в редкость), в мазутных пятнах, накрепко машинным маслицем продубленная; от копоти, от гари паровозной, котельной, плотно набившейся в морщины лица, в грубоватую кожу ладоней, не дочиста отмытые утрами, по дороге на поезд, а вечером, после трудового дня у станков, у горнов, у наковален – так и вовсе арапски-черные, – вот они, мужики наши – углянские, забугорские, орловские, макарьевские, балдиновские!

Шутка ль сказать – в ненастье, в сивер, в осатанелый буран, каждый божий день – версты четыре, а то и побольше, и все десять, – еще темной утренней зарею отмерь к поезду, да работу, да назад, в вечерних потемках, после работы, столько же, чтобы поесть лишь дома, кой-что по хозяйству справить, вздремнуть вполсна да и снова на поезд, снова в цех, который от многолетней привычки уже как бы вторым домом сделался.

Ну, не новобылинные ли, степной полынью, хлебом и горячим металлом пропахнувшие богатыри!

И эта мужицкая сумочка с харчами, такая на вид легонькая, – а поди подыми ее! – не та ли вековечная, Микулина?

В послевоенном, в сорок шестом было.

Я тогда жил на станции Графской, в Краснолесном. Как-то раз ехал из города после работы; соседом моим в вагоне оказался крохотный, сухонький старичок. Он как вошел, так, ни слова не молвя, и приткнулся в уголке, задремал. По его обличью, по тому, как он сразу, привычно заснул в вагонном шуме, признал я в нем человека спокон веку рабочего и старался сидеть тихонько, смирно, чтоб не тревожить его сон, какой не меньше хлеба был ему нужен.

Случилось далее, что поезд наш, так шибко, весело разбежавшийся под крутой воронежский уклон, почему-то вдруг задержался в Отрожке и простоял с полчаса лишних, и тишина замолчавшего поезда разбудила старика.

– Не то в Раздельной застряли? – поглядел в окошко.

И как сказал это слово – Раздельная, – так стало понятно, что не меньше семидесяти моему соседу: крупный узел Отрожка именно Раздельной назывался в конце прошлого века.

Завязался у нас разговор. Я спросил, давно ли он ездит; оказалось – с девятьсот девятого.

– Тридцать осьмой годок, – сказал с гордостью.

– Если в прямую растянусь, так небось уже и до самой луны доехали? – пошутил я.

– Обязательно! – засмеялся старик. – Бесперерывно.

– Неужели без перерыва? Так-таки день в день?

– Да нет, брехать не хочу, два раза пропуск случился. В первый – это когда белые набежали, в девятнадцатом, стало быть, с месяц не выходил. Ну, и вот в сорок втором, при немцах, год без малого…

«До луны доехал», это в поезде. А пеший? Далеко ль пеший дотопал? Был он сам из Балдиновки, а от нее до Тресвятской станции (он ее называл по-старинному – Углянкой) – восемь верст. Туда-сюда, в сутки-то – шестнадцать!

Уму непостижимо.

Итак, пошли поезда, война отгремела в Углянце. А тут вскоре и снег выпал. Стала белизна. На ней узорчато, причудливо зачернели деревья, и как страшно, как дико на оголенной старой, раскоряченной груше выглядели почему-то вдруг сразу пожелтевшие конские черепа.

Часто забегал Будрецкий. «Едну минутку, проше пане… Еще не найдется ли про старину, пшепрашам, про любовь…» Он аккуратно возвращал взятые книги, всегда спешил куда-то, но всегда оставался пить чай из сушеной земляники. А как день-деньской торчал в лавке, на людях, то новостей у него постоянно бывало множество. И они из него как из дырявого мешка сыпались.

И прежде всего – о недавних делах воронежских.

Так мы узнали о том, что все балконы на Дворянской в дни владычества белых были разукрашены коврами; что сам генерал, произнося торжественную речь по бумажке, запнулся и вместо слова святая сказал сметана; что известный всем фабрикант Сычев в сильном подпитии, с бутылкой в руке, метался по городу на лихаче («пежо» был давно реквизирован) и благим матом орал «виват!» и «живио!». Что, наконец, в шикарную гостиницу «Бристоль», где располагался генеральский штаб, явился будто бы какой-то щеголеватый офицер с пакетом и, передав его в руки самого Шкуро, ускакал; а в пакете бумага была: «Сдавайся, сволочь! Сроку тебе, белая гнида, один день на размышление». И подпись стояла: комкор Семен Буденный.

Новости были смешные. Война из нашего зимнего деревенского затишья казалась какой-то теперь не настоящей, что ли, не очень страшной. Ничтожен и смешон был генерал, спутавший святыню со сметаной, но…

Но ведь это он построил виселицу на торговых Круглых рядах; это он повесил четверых воронежских коммунистов; это его заплечные мастера избивали и убивали ни в чем не повинных людей в темных, сырых подвалах старой гостиницы «Гранд-отель», где злодействовала белая контрразведка…

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.

«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».

«… Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо.

«… Но среди девичьей пестроты одна сразу же привлекла его внимание: скромна, молчалива, и ведь не красавица, а взглянешь – и глаз не оторвешь. Она не ахала, не жеманничала, не докучала просьбами черкнуть в альбом. Как-то завязался разговор о поэзии, девицы восторгались любимыми стихотворцами: были названы имена Бенедиктова, Кукольника, Жуковского.Она сказала:– Некрасов…– Ох, эта Натали! – возмущенно защебетали девицы. – Вечно не как все, с какими-то выдумками… Какая же это поэзия – Некрасов!– Браво! – воскликнул Никитин. – Браво, Наталья Антоновна! Я рад, что наши с вами вкусы совпадают…Она взглянула на него и улыбнулась.

«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.

«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

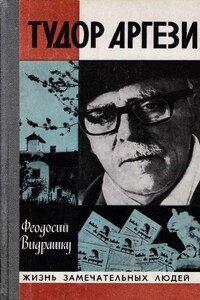

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.