Арсений и Андрей Тарковские. Родословная как миф - [2]

«История умственного и общественного развития России едва ли может быть нами понята без частной истории семей». Эта мысль писателя Аксакова – исчерпывающая формула нашей задачи. Особенно если развернуть ее зеркально. История частной семьи (или рода) как история (или зеркало) умственного и общественного развития России. Притом наблюдение Аксакова можно отнести не только к исторически длительному роду, но и к любой семье, дальше бабушки никого не помнящей. Инфраструктура не имеет значения в определении Аксакова. Но имеет значение контекст, вписанность в духовно-культурные, исторические рамки времени, так сказать, антология: личность, семья, род – или наоборот: род, семья, личность.

Род Тарковских древний. Но вряд ли он сегодня интересовал бы нас, если бы не два его представителя. Поэт Арсений и его сын кинорежиссер Андрей. Это они своими именами, своими усилиями в культуре поднимают на поверхность Атлантиду своего рода. «Я ветвь меньшая от ствола России», – вторит Аксакову и Пушкину Арсений Александрович. Его имя, имя его рода действительно часть ствола России – и какая часть! Имя Тарковских носили: кумыкские шамхалы, российские аристократы, российские социал-демократы, советская интеллигенция. Вот она, история умственного и общественного развития России.

Александр Сергеевич Пушкин жил в гербовной дворянской России. Он гордился всеми своими Ганнибалами, выходцами из неметчины Рачами, русским служивым и бунтарским боярством. Впрочем, как и все его современники.

Арсений Александрович Тарковский публичного обсуждения вопроса о своем происхождении не любил. Помните, как Маяковский в стихотворении, посвященном Пушкину, пишет о Дантесе: «Мы бы его спросили – А ваши кто родители? – Чем вы занимались до семнадцатого года?» Вот он, роковой вопрос советского времени. В «Автобиографии» Тарковский пишет: «Родился в Кировограде (б. Елисаветград) в 1907 г. в семье старого революционера, члена партии „Народная воля“, подвергавшегося в 80-е и 90-е годы прошлого века преследованию со стороны царского правительства». Это правда лишь «ближнего круга», и скорее узкая, частично биографическая в отношении отца, о жизни которого в дальнейшем мы расскажем подробнее.

В журнале «Эхо Кавказа» (№ 1, 1996, с. 57) в статье «Из рода Тарковских» приводится автором статьи Аджиевым некий разговор, о котором рассказал Кайсын Кулиев. Кайсын Кулиев – дагестанский советский поэт, он родился, жил и вырос в Дагестане и писал на родном языке. Арсений Тарковский родился и вырос на Украине, жил в Москве и писал только на русском языке, т. е. был исключительно русским поэтом.

Арсений Александрович на вопрос Кулиева о его родословной и его корнях сказал:

– Да, я по отцу из рода кумыкских шамхалов.

– Так зачем же ты это скрывал до сих пор?

– Если бы об этом узнал Берия, разве оставил бы он меня в живых?

Дело, конечно, не в дагестанских корнях, а в родословной, «кумыкских шамхалах», т. е. высшей феодальной знати, да еще в значении этих шамхалов в истории Кавказа, их воинственной и культурной истории.

На фотографии, подаренной 3 ноября 1984 года кумыкам Б. Гамринской и А. Кадырову, Арсений Александрович написал: «Моим дорогим сородичам в память о моих далеких предках. Желаю Вам Большого Добра. А. Тарковский»[4].

Мы не говорим о многочисленных устных свидетельствах близких к Тарковским людей, да и самого Арсения. Выступая во ВГИКе перед студенческой аудиторией после смерти Андрея Арсеньевича, он подробно останавливался на вопросе о родовой связи с Тарковскими шамхалами.

Дочь поэта Арсения Александровича Тарковского, Марина Арсеньевна, – не сторонница предания о кумыкском шамхальстве. В своей книге «Осколки зеркала» (Изд. «Дедалус», 1999) пишет, что корни родословной уходят в Польшу. Но при этом: «Дедушке кто-то предлагал унаследовать бесхозные табуны и серебряные копи шамхалов Тарковских в Дагестане. Отсюда возникла версия о кавказском происхождении рода» (стр. 8). Генеалогическое древо Тарковских, написанное на пергаменте и оставшееся после смерти «папиной матери», потерялось. Родословная потеряна, а табуны и копи все-таки почему-то предлагались. Собирая исторические сведения о шамхалах Тарковских, мы пользовались многими источниками. Работами Шапи Казиева, в частности, его уникальным трудом – книгой «Шамиль». Материалами, представленными Институтом литературы и языка РАН в Махачкале, исследованием «О древнем и знаменитом роде Тарковских», сборником сведений о кавказских горцах (вып. I. Тифлис, 1868, переизданный в Москве в 1992 г.); книгой Б. Аджаматова «Шамхалы Тарковские» (Махачкала, 1999) и многими другими.

Информация бывает противоречивой, но это трудности работы с материалом в процессе его изучения. Имеешь ли дело с отдаленностью или близлежанием – единственно правильную версию установить все равно сложно.

Так, например, профессор Абдулхаким Аджиев сообщает о популярной легенде происхождения рода, восходящего к пророку Мухаммеду. «Эту популярную легенду знали, ссылаясь на нее, Арсений и Андрей Тарковские». «Однако исследования последних лет, – пишет далее Аджиев, – делают предпочтительным возведение истоков этого рода к хазарскому периоду. Столица Хазарии Семеизер располагалась на территории нынешней Махачкалы, где находятся выше Тарки».

Издание, которое вы держите в руках, объединяет три книги, основанные на уникальном цикле лекций искусствоведа Паолы Волковой. Первая – это «Комментарий к Античности», где прослеживаются новые связи между формами – от Стоунхенджа до театра «Глобус», от Крита до испанской корриды, от европейского средиземноморья до концептуализма XX века, – все это связано и не может существовать друг без друга. «Я полагаю, – говорила Паола Дмитриевна, – что вся та история культуры, которую мы знаем, – это непрерывная история комментария.

Есть люди, которые не нуждаются в представлении. Есть книги, которые не нуждаются в аннотации. Дневник Паолы Волковой – именно такая книга именно такого человека. Кем была Ола Одесская – и как она стала Паолой Волковой, всегда безупречной, той, которую боготворили современники и которой восхищаемся мы. Она, казалось, была лично знакома со всеми Великими разных эпох – она знала художников и актеров, скульпторов и режиссеров, поэтов и архитекторов – словно жила в одно с ними время и была их музой.

Книга «От Древнего мира до Возрождения» объединяет в себе три тома серии «Мост через бездну» – легендарного цикла лекций Паолы Волковой, транслировавшегося на телеканале «Культура» и позже переработанного и изданного «АСТ». Паола верила, что все мировое искусство, будь оно античным или современным, – начиная от Стоунхенджа до театра «Глобус», от Крита до испанской корриды, от Джотто до Пабло Пикассо, от европейского средиземноморья до концептуализма ХХ века – связано между собой и не может существовать друг без друга. Паола Дмитриевна Волкова – советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения, историк культуры, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Могут ли быть связаны между собой рождение Зевса, рождение Христа, большевики во главе с В. И. Лениным и культура Возрождения? И при чем здесь андеграунд?Какое отношение традиция царей ссылать своих жен в монастырь имеет к культу римской богини Весты?В четвертой книге «Мост через бездну» читателя вновь ждут удивительные открытия. О чем эта книга? Это попытка понять, кто мы с точки зрения духовного истока. Что такое наше художественное сознание и что такое наш художественный выбор, наша ментальность. Откуда она?Анализируя истоки европейской культуры.

Перед вами «Большая книга Средневековья», в которой собраны труды известных деятелей искусства, истории и литературы для того, чтобы пролить свет на так называемые «Тёмные века». Этот период оставил свой уникальный след в живописи, литературе, архитектуре, скульптуре. Он подарил миру таких выдающихся деятелей, как святой Франциск Ассизский, Бонавентура, Джотто ди Бондоне, Данте Алигьери, Андрей Рублёв, Феофан Грек. Эпоха длиною в тысячу лет, которая определила развитие культуры на многие столетия вперёд.

«Мост через бездну» – первая книга Паолы Волковой, написанная ей на основе собственного курса лекций. Образ моста, по словам самой Паолы Дмитриевны, был выбран не случайно – как метафора всей мировой культуры, без которой мы бы не состоялись. Блестящий педагог и рассказчик, через свои книги, лекции, да и просто беседы она прививала своим студентам и собеседникам чувство красоты, стараясь достучаться до их душ и очистить от накопившейся серости. Одна из самых знаковых книг для любого образованного человека, «Мост через бездну» приглашает нас в путешествие сквозь века.

Создатель и бессменный гитарист легендарной рок-группы «Scorpions» вспоминает о начале своего пути, о том, как «Скорпы» пробивались к вершине музыкального Олимпа, откровенно рассказывает о своей личной жизни, о встречах с самыми разными людьми — как известными всему миру: Михаил Горбачев, Пауло Коэльо, так и самыми обычными, но оставившими свой след в его судьбе. В этой книге любители рока найдут множество интересных фактов и уникальных подробностей, знакомых имен… Но книга адресована гораздо более широкому кругу читателей.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.

Короткая, но прекрасная жизнь Прокофия Апрасионовича Джапаридзе (Алеши) оборвалась зловещей ночью 20 сентября 1918 года: в числе 26 бакинских комиссаров его расстреляли английские интервенты и их эсеро-меньшевистские наймиты. Несгибаемому большевику, делегату III и VI съездов партии, активному участнику трех революций — Алеше Джапаридзе и посвящается эта книга, написанная грузинским писателем Э. К. Зедгинидзе. Перед читателем проходят волнующие встречи Джапаридзе с В. И. Лениным, эпизоды героической борьбы за власть Советов, за торжество ленинских идеи. Книга адресована массовому читателю.

Много «…рассказывают о жизни и творчестве писателя не нашего времени прижизненные издания его книг. Здесь все весьма важно: год издания, когда книга разрешена цензурой и кто цензор, кем она издана, в какой типографии напечатана, какой был тираж и т. д. Важно, как быстро разошлась книга, стала ли она редкостью или ее еще и сегодня, по прошествии многих лет, можно легко найти на книжном рынке». В библиографической повести «…делается попытка рассказать о судьбе всех отдельных книг, журналов и пьес И.

Составитель этой книги – один из уважаемых афонских старцев, по смирению пожелавший остаться неизвестным. Более 30 лет он собирал и систематизировал повествования и изречения, отражающие аскетическое и исихастское Предание Святой Афонской Горы. Его восемьсотстраничная книга, вышедшая на Афоне в 2011 году, выдержала несколько переизданий. Ради удобства читателей и с благословения старца русский перевод выходит в трёх томах – «Жизнеописания», «Сказания о подвижничестве» и «Рассказы старца Паисия и других святогорцев», которые объединены общим названием «Новый Афонский патерик».Второй том патерика содержит краткие истории об афонских монахах XX века и их яркие высказывания.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

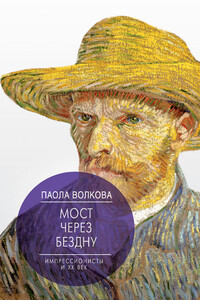

История импрессионизма, раз и навсегда повлиявшего на все последующее искусство, охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 году, где было представлено знаменитое «Впечатление», по последнюю, восьмую, в 1886 году. Эдуард Мане и Клод Моне, Эдгар Дега и Огюст Ренуар, Анри де Тулуз-Лотрек и Поль Гоген – с рассказа о которых начинается эта книга – одними из первых начали выступать против условностей сформировавшейся к тому времени «классической» живописи.Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Казимир Малевич, в отличие от своих предшественников, создавали на полотнах свою реальность.

Господство христианства в средневековом мире породило всю современную культуру, в пространстве которой мы существуем от рождения до самой смерти – именно об этом рассказывает Паола Дмитриевна Волкова в своем цикле лекций, посвященном позднему Средневековью и Проторенессансу. Невозможно рассматривать эту эпоху, как условные «Темные века», как нечто посредственное – сам по себе этот период не менее знаменателен, чем Возрождение.Гении этого времени – святой Франциск Ассизский и Бонавентура, Джотто ди Бондоне и Данте Алигьери, Андрей Рублев и Феофан Грек – до сих пор ведут с нами диалог через века.

Что появилось раньше – человек или зеркало? Этим вопросом задается Паола Дмитриевна Волкова в четвертом томе цикла «Мост через бездну». Для великих мастеров портрет всегда был не просто изображением человека, но и зеркалом, отражающим не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Автопортрет же – вопрос себе, рефлексия и следующий за ними ответ. Диего Веласкес, Рембрандт, Эль Греко, Альбрехт Дюрер и Винсент Ван Гог – все они оставляют нам в этом жанре горькую исповедь целой жизни.У каких зеркал прихорашивались красавицы былого? Венера, вознесшаяся из вод, увидела в них свое отражение и осталась довольна собой, а Нарцисс – застыл навеки, потрясенный собственной красотой.

Ни одна культура, ни один культурный этап не имеет такого прямого отношения к современности, как эпоха Возрождения. Ренессанс – наиболее прогрессивный и революционный период в истории человечества. Об этом рассказывает Паола Дмитриевна Волкова в следующей книге цикла «Мост через бездну», принимая эстафету у первого искусствоведа, Джоржо Вазари, настоящего человека своей эпохи – писателя, живописца и архитектора.Художники Возрождения – Сандро Ботичелли и Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан, Иероним Босх и Питер Брейгель Старший – никогда не были просто художниками.