Аппендикс - [8]

Предков своих я почти не знала, а их могилы были разбросаны на протяжении тысяч километров. Из-за такой разреженности захоронений Лары просто не могли бы создаться. Как грибам – концентрация влажности, Ларам для существования необходима концентрация смерти в одном месте. Так что кочевала я одна, без предков, без их изображений, без их праха и без их поддержки. В отличие от Энея я не взяла с собой и своего отца, он остался в том же городе, где родился. Не было и пожара. Во всяком случае, почти никто его не заметил.

– Так почему же вы убежали? А что насчет голоса богов?

– Нет. Тоже не было. Может быть, очень тихий голос Аполлона, надевшего маску мыши, но не уверена, что это был он, а не пищевод.

– Чтобы не слышать голоса́, вам давалась инструкция закрыть слух. Вы просто шпионская сучка и хотели узнать, как целуются за границей.

– Я ведь не поняла, что пересекла границу мне дозволенного (и таким образом перестала быть собой). А за границей, правда, целуются лучше. Хотя бы потому, что это делается вне привычного.

– Слушай, кончай-ка со своими поцелуями. В этом тексте вообще не должно быть секса.

– Ой! А ты кто такая? И в каком еще тексте?! И кстати, насчет секса, кто тут первый полез целоваться? – растерялась я.

– Сомнение выдает самозванца. Должна бы знать про текст. Энею был не только глас богов, но он и сам был сыном богини. Понятно, что это не твой случай, – сказал мне кто-то очень знакомый.

– Однако Лары, ну, эти домашние боги, – для смертных?

– Они там, где – традиция. А разве к тебе не подкатывала тоска и безысходность при одном только слове «семья»? Мы ж беспамятные. У нас традиция то бога прищучивать, то черножопых с жидами из щелей выколупывать, топором налево-направо махать то на иноков, то на инаких, а то вдруг с похмела ходить с цепями да крестами на шее и верить, что мы самый богобоязненный и дружненький народ. А насчет архивов, пусть даже чужих, во-первых, не трясись, во-вторых, ведь знаешь сама, что между тем миром и этим до сих пор пролегает река смерти, здесь никакой Интернет не указ. Умерла так умерла, плюнь, vivos voca[3], а в-третьих, вспомни лучше, как друг, правда, конечно, уже и сам зомби, спасал твои бумаги, потопленные хлынувшим в его мастерскую говном, как отмывал каждую страничку. А что до статуса (ты вон ныла, что без него склизлой землей засыпают), то коленки можно и так показывать, и могут вполне даже заметить, но не приличнее ли поэту висеть на виселице, чем на доске почета?

– Оля, это ты, что ли? Где ты сейчас? Давай поболтаем. Я по-русски (ved my sejchas po-russki govorim, pravda?) уже ни с кем не говорю больше года. А если вдруг поговорю, то сразу портится настроение. Вот и сейчас. Услышала тебя, и завтра не захочется утром вылезать на свет божий.

Но голос мне больше не отвечал. Да и не мудрено: в таком шуме и грохоте даже ангел не мог бы докричаться.

Чужое

«Ну, тронулись», – сказал мужчина у окна.

«Поехали! – воскликнула мать. – Смотри, смотри, деревья бегут!»

И правда, тощие березки пятились, отступали в даль, терялись из виду.

Моему неугомонному чувству дороги, так глубоко и противоречиво развитому у моих соотечественников, был дан толчок в один из сереньких зимних деньков наших северных мест.

Вокзал был намного больше, чем он был. Народ спешил во всех направлениях. Бежали и мы. Вернее, мать бежала и тащила меня за собой.

Наш поезд дрыгал ногами в нетерпении, паровоз пыхтел и подскакивал. С чемоданами из прессованного картона мы взбирались по металлической лестнице. Под блеклым небом у дверей вагонов были расставлены женщины в одинаковой форме с оранжевыми, розовыми и красными губами на пасмурных бледных лицах. Женщин называли проводница, и они напомнили мне медсестер в поликлинике, что сосредоточенно и безучастно высасывали кровь из пальцев детей с помощью стеклянных трубочек.

За перемещающимся окном лежал неподвижный снег. Иногда ночью поезд подолгу стоял, и голубовато-холодные огни станции скользили по белой простыне.

Гудок паровоза казался хрипом ведьм, недовольных рассветом.

Проводница с алыми губами снова приносила чай и высокие куски сахара на блюдце. Сосед в тренировочных штанах доедал колбасу. Он расправлял газету с пятнами жира и читал ее вдоль и поперек. На газете было написано «Правда». Это слово было одно из трех, которые я уже умела читать.

В окне откуда ни возьмись, как вылетающие из-под большого пальца картинки, являлись то заснеженные деревеньки и пустынные станции, то неприступно растущие стены хвойного леса. По ним мог бы забраться разве что пират с крюком вместо руки, но он увидел бы только железных птиц, выковыривающих слюду из слепых камней. Проносились рощи с прозрачными остовами облетевших деревьев и безмолвные города, в которых тоже, наверное, жили, и может быть, где-нибудь там, за желтым стеклом пустынной избы, сидела девочка с именем-ледышкой «Оля», которая меня восхищала и пугала одновременно.

Иногда поезд замедлял трясение и останавливался. Пассажиры выходили на улицу, и в душное купе врывался холодный воздух и гомон больших вокзалов или полустанков со спешащими к нам бабами в серых шерстяных платках, распеленывающими еще теплые капустные и яблочные пироги и ватрушки. Обвешанные авоськами с прошлогодней морозной антоновкой и домашними сырами, они заполняли коридор вагона до первого вздрагивания поезда, а потом выходили налегке в свое неведомое, туманное пространство и растворялись, поглощенные линией горизонта.

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

Этот сборник рассказов понравится тем, кто развлекает себя в дороге, придумывая истории про случайных попутчиков. Здесь эти истории записаны аккуратно и тщательно. Но кажется, герои к такой документалистике не были готовы — никто не успел припрятать свои странности и выглядеть солидно и понятно. Фрагменты жизни совершенно разных людей мелькают как населенные пункты за окном. Может быть, на одной из станций вы увидите и себя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

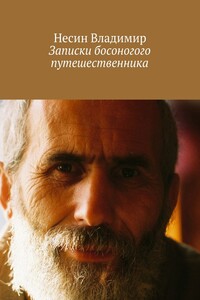

С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.

«В этой книге я не пытаюсь ставить вопрос о том, что такое лирика вообще, просто стихи, душа и струны. Не стоит делить жизнь только на две части».