Апологии - [7]

Основываясь на указании Иеронима и на новом творении апологета–афинянина, можно с уверенностью сказать, что ему первому принадлежит мысль — примирить древнюю языческую философию с христианской религией. Последующие апологеты, начиная от св. Иустина, в продолжение долгаго времени охотно проводили в своих защитительных речах эту мысль, с которой до того сроднились христиане, что в средние века некоторыя церкви находили естественным смотреть на Сократа, Виргилия, Сенеку и др., как на христиан… Но остановимся здесь и скажем несколько слов об армянском переводе апологии Аристида.

Она вышла в свет в истекшем 1878 г. Венецианские издатели этого памятника нашли его в пергаментной рукописи, написанной в 430 году армянской эры, т. е. 981 г. Они посвятили его, в латинском переводе, орлеанскому архиепископу, знаменитому Дюпанлу, бывшему еще тогда в живых. Заметим кстати, что издатели вместе с апологией напечатали и другое произведение того же Аристида, также с латинским переводом, открытое ими в рукописи XII века, а именно «Слово на воззвание разбойника и на ответ Рапятаго».

О своем переводе скажу, что он дословный.

Я, о царь [10], созданный божественным Промышлением, вступил в этот мир, и видя небеса и землю и море, солнце и луну и звезды и все твари, восхищенный, удивился строю века сего: и вникнув узнал я, что этот мир и все что в нем управляются и движутся необходимостью и силою, и что зиждитель и правитель всего — Бог; ибо тот, кто правит, сильнее того, что управляется и приводится в движение.

Изследовать Того, кто — промыслитель и управляет всем, кажется мне непостижимым и слишком трудным; и описать с точностью Того, кто необъясним, неизречен — безполезно; ибо природа Его неизмерима и неизследуема и недоступна для всех тварей. Но следует знать, что тот, кто промыслительно управляет всеми творениями, есть Господь и Бог и Творец всего, который по благости своей устроил все видимое и даровал его нашему человеческому роду. Поэтому только Его надлежит чтить и прославлять, и любить друг друга, как самого себя.

Но о Боге следует знать только, что Он никем [11] не создан и не сам себя создал; что Он ни в ком не заключается, но сам заключает в себе все. (Он,) образ саморожденный [12] и безсмертная мудрость, безначален и безконечен, непреходящ и безсмертен, совершен. Он ни в чем не нуждается, но восполняет нужду всех. Сам Он не нуждается ни в ком, но всем нуждающимся: дает и (нужду всех) восполняет.

Сам Он безначален: ибо все имеющее начало имеет и конец. Сам он без имени; ибо все имеющее имя сотворено и создано другим. Он не имеет ни цвета, ни вида; ибо тот, в ком они находятся, подлежит мере и ограничению. В той (Его) природе [13] нет ни мужескаго, ни женскаго (пола); ибо тот, в ком это есть, подлежит страстям. Он не заключается под небесами, ибо он вне небес; и небеса не больше Его, потому что небеса и все твари им обнимаются. Нет у Него ни противника, ни соперника: еслиб кто оказался противником (Ему), тот был бы равен Ему. Он недвижим, Он неизмерим, Он неокружаем. Нет того места, откуда и куда мог бы Он двинуться. Он не измеряется, не заключается где–нибудь и не окружается (чем–нибудь); ибо Он сам наполняет все, и сам вне всего видимаго и невидимаго. Нет в Нем ни негодования, ни гнева; ибо нет в Нем слепоты [14]; но Он всецело духовен [15], поэтому то Он различными чудесами и всеми благами утвердил [16] все твари. Он не нуждается в жертвах и приношениях и дарах, и все что находится в видимых тварях Ему не нужно; ибо Он сам восполняет нужды всех; (Он), не нуждающийся, прославляется ежечасно.

И даровал мне Бог говорить о Нем мудро [17], и я говорил — сколько в моих было силах, а не то чтоб я был в состоянии постичь неизследованное Его величие: я только с верою прославляя поклоняюсь (Ему).

Перейдем теперь к человеческим племенам [18] и посмотрим — которыя из них приняли (вышесказанныя) истины и которыя (пребывают) в заблуждении.

Известны нам, о царь, четыре племени человеческаго рода, которыя суть: варвары, греки, евреи и христиане.

Язычники и варвары родословие свое ведут от Бэла, Кроона, Ерры и от многих других своих богов [19]. Но греки называют Зевса, т. е. Дия, от котораго они производят свое начало через Геленоса, Ксютоса, и от них последоватедьно от Элласа, Инахоса, Форонеоса, и наконец от Даная египтянина, и от Кадма сидонянина и от Дионисия фиванца. Евреи же свое родословие ведут от Авраама, Исаака, Иакова и двенадцати сыновей Иаковлевых, которые переселились из Сирии в Египет, и оттого [20] законодателем своим названы евреями [21]. И пришед в обетованную землю, они получили наименование Иудеев. Христиане же родословие свое ведут от Господа Иисуса Христа.

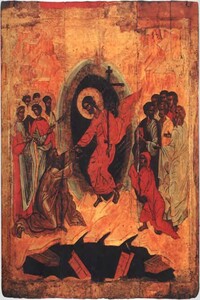

Сам Он — Сын вышняго Бога, открытый Святым Духом [22]. Он сошед с неба и родился от еврейской Девы; плоть свою принял от Девы, и явился с человеческим естеством Сын Божий, который животворной Своей проповедью весь мир уловил в благовестительныя благости. Он по плоти родился от Богородицы [23] Девы Марии, из еврейскаго народа. Он избрал двенадцать учеников и Своей домостроительной светлой истиной наставил весь мир. Он был распят, пригвожден евреями; и воскресши из мертвых, вознесся на небо. Он по всей вселенной послал учеников учить всех дивно–божественными велемудрыми чудесами. Их проповедь до сих пор процветает и приносит плод и призывает всю вселенную к просвещению.

Апология, которую афинский философ Аристид держал пред императором Адрианом (Императору Титу Адриану Антонину, Августу и Пию, Маркиана Аристида, философа из Афин).Перевод сделан А. Покровским с греческой версии Апологии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цель нашей жизни состоит в том, чтобы стать совершенными и святыми, явиться чадами Бога и наследниками Царствия Небесного. Будем бдительны, чтобы ради нынешней жизни не лишиться будущей, от житейских забот и хлопот не вознерадеть о цели нашей жизни. Пост, бдение и молитва сами по себе не приносят должных духовных плодов, они не являются целью нашей жизни, а лишь средством для достижения цели. Наполните ваши светильники елеем добродетелей. Подвизайтесь отсечь душевные страсти. Очистите ваши сердца от всякой скверны и храните их в чистоте, чтобы снизошёл и обитал в вас Господь и наполнил вас благодатью Святого Духа с божественными дарами. Возлюбленные чада мои, всё ваше усердие и забота должны быть об этом, должны непрестанно составлять вашу цель и стремление.

В сборнике архимандрита Андрея (Конаноса) "Хочу создать семью" представлены беседы о том, как выбирать будущего спутника жизни, как учиться полагаться на волю Божию, как сохранить отношения в браке, о том, как важно воспитывать детей в любви. "Раньше люди говорили себе: "Все, мы женаты! Теперь навсегда!" Они знали, что после венчания обратного пути нет: брак не распадется. Не надо думать, что тогда супружеская жизнь была легче, просто то, что происходило в семье, не выносилось из дома — люди страдали, у супругов были проблемы, но они об этом никому не рассказывали.

Каждый православный христианин сталкивается с необходимостью иметь под рукой книгу о своей вере с изложением самых важных тем. Эту книгу можно использовать и для духовного самообразования, и для просвещения других, так как в ней собраны все основы православного вероучения: земная жизнь Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, подвиги и чудеса святых апостолов, основы православной веры в вопросах и ответах. Книга рекомендована Издательским Советом Русской Православной Церкви.

Вниманию благочестивого читателя предлагается двухтомное издание Житий русских святых, которое может служить дополнением к многотомному собранию Житий святых, изложенных святителем Димитрием Ростовским. Русских святых Церковь называет небесными сродниками нашими. Внимательно всматриваясь в их подвиги, которыми они освятили нашу землю, будем стараться подражать их жизни, чтобы вместе с ними стать гражданами общего нам всем Небесного Отечества. Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франсуа Брюн родился в 1931 году в г. Ур (Eure). После получения степени бакалавра по латинскому и греческому языкам и классической филологии проходит дополнительное 4-х летнее обучение и получает в Сорбонне диплом по специальности «латинский и греческий языки».После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме.