Антон Павлович Чехов - [5]

«– Первый кондак везде начинается с „возбранный” или “избранный…” Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, он начинается так: “Ангелов Творче и Господи сил”, в акафисте к пресвятой богородице: “Ангел предстатель с небесе послан бысть…” Везде с ангела начинается».

3

Опираясь в представлениях о картинах детства Чехова на воспоминания Александра Павловича, мы, однако, и здесь не можем обойтись без критики текста. Дело не в фактических неточностях. Старший брат вряд ли измышлял сами факты из жизни младшего и своей: и лавочная «каторга», и «каторга» спевок, и жестокое драньё – все это реально было, и убеждает нас в том самый авторитетный свидетель – Антон Чехов, не раз писавший о «маленьких каторжниках», о том, что у него и братьев «детство было страданием». «Я прошу тебя вспомнить, – писал Чехов брату, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой» (2 января 1889 г.).

Причины, заставлявшие сомневаться в достоверности мемуаров А. Седого (Ал. Чехова), в другом – в общем смещении в них акцентов и пропорций. Происходило же оно из-за избранной мемуаристом формы, на которую к тому же наложились некоторые личные особенности его литературной манеры.

Мемуары А. Седого построены в виде цепи «сценок», каждая из которых охватывает какой-либо эпизод биографии мальчика Чехова: день в лавке, день в греческой школе, спевка, церковная служба и т. п. Форма эта хорошо знакома была автору с юности, со времени работы в юмористической прессе.

«Сценка», возникшая в русской литературе еще в 60-х годах в творчестве Н. Успенского, Г. Успенского, А. Левитова, И. Горбунова, к началу 80-х годов, под пером Н. Лейкина, а также его подражателей – И. Мясницкого, А. и Д. Дмитриевых, А. Пазухина и многих других, – приобрела некие предустановленные, затвердевшие черты. Сначала дается краткая экспозиция – описание места действия, потом – портреты действующих лиц, дальше идет диалог. Задача состояла не в полноте картины, а в сгущении деталей по одному признаку, создании одностороннего, узконаправленного впечатления. Если рисуется дом купца или его облик, то все «некупеческое» из описания изгоняется – остаются только поддёвка, сапоги бутылками да «гостинодворская» речь. Возникает картина, как бы нарисованная одной краской.

Эта полностью шаблонизировавшаяся форма изжила себя даже в беллетристике (именно ее успешно преодолевал молодой Чехов), тем менее она годилась для документально-мемуарных целей. Из изложения изгонялась всякая «нетипическая» деталь, всякая подробность, нарушающая выбранный доминирующий настрой. Самой своей организацией повествование исключало какие-либо оговорки, уточнения, которые сделали бы картину не только зримой, но и фактически точной. Например, такие: были перерывы в спевках; отец нередко на несколько дней отлучался за товаром; в 1872 г. родители уезжали в Москву на целый месяц, оставив дом на 17-летнего Александра (можно представить, какое это было вольное время!); были и гощения у тетки, поездки в Княжую к деду и т. п.

Кроме давления жанра, в собственной манере Ал. П. Чехова была черта, делавшая эмоциональный колорит его описаний еще более однотонным. Эта черта – та самая субъективность, от которой не раз остерегал брата Чехов, советовавший ему «выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в герои своего романа, отречься от себя хоть на ½ часа. Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, ноют, толкут воду… Ни одного дельного слова, а одно только благодушие ! А писал ты не для читателя… Писал, потому что тебе приятна эта болтовня […]. Нужно кое-что и другое: отречься от того личного впечатления, которое производит на всякого неозлобленного медовое счастье… Субъективность – ужасная вещь. Она нехороша уже и тем, что выдает бедного автора с руками и ногами». В другой раз Чехов писал: «Главное, берегись личного элемента. Пьеса никуда не будет годиться, если все действующие лица будут похожи на тебя […]. Людям давай людей, а не самого себя».

Одно письмо датировано 1883-м годом, другое – 1889-м, но Ал. Чехов с годами менялся мало, и рассказы А. Седого 1900-х годов очень похожи на рассказы Агафопода Единицына (его ранний псевдоним) 1880-х.

Ту же субъективность находим и в рассказах Александра о жизни Антона Чехова: автор не сумел подняться над тем личным чувством, каким были окрашены для него события их общего нелегкого детства. А. Седой ничего не присочинял, но создал столь унылый, беспросветный, без малейшей отдушины колорит, что становится неясно, как мог физически и морально выжить кто-либо в такой обстановке, да еще и сохранить в себе способность творческого восприятия.

Усугубляла дело и литературная несамостоятельность А. Седого. Очерк «Чехов в греческой школе», например, носит явные следы влияния «Очерков бурсы» Н. Я. Помяловского (насколько живо и сильно было это влияние во времена юности братьев, показывают произведения, печатавшиеся в «Азовском вестнике»: «Очерки из семинарской жизни» и «Из воспоминаний семинариста»). Прав был биограф Чехова А. Измайлов, заметивший, что «А. Седой, надо думать, увлекся в сгущении тонов этого быта, которого сам не был прямым свидетелем, и превратил его в кошмар, каким он не был». При всем том, сколько можно судить по воспоминаниям соученика Чехова по греческой школе, сына пономаря, И. Т. Петровского, характер преподавания и личность самого педагога – Н. Вутсинаса – переданы А. Седым верно.

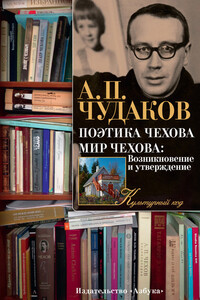

Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938, Щучинск, Казахская ССР — 3 октября 2005, Москва, Россия) — российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Был женат на литературоведе и общественном деятеле Мариэтте Чудаковой. В 1960 закончил филологический факультет МГУ. С 1964 работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983). После 1987 читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Состоял в Международном Чеховском обществе.

Александр Павлович Чудаков (1938–2005) – доктор филологических наук, исследователь русской литературы XIX–XX веков, писатель, критик. Широкому кругу читателей он известен как автор романа «Ложится мгла на старые ступени…» (премия «Русский Букер» 2011 г. за лучший роман десятилетия), а в филологической среде – как крупнейший специалист по творчеству Чехова. В дневниках А. П. Чудакова есть запись: «А еще говорят – нет знаков, предопределения. Я приехал в Москву 15 июля 1954 г. Вся она была уклеена газетами с портретами Чехова – был его 50-летний юбилей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.