Антикритика - [3]

Критику сегодня обессмысливают и бесконечные предположения о будущем литературы, что есть скрытая форма демагогии. Но удивляет, когда литературу отказываются изучать, на эти самые литературные прогнозы ссылаясь - вот Вайля от них тоже тошнило. Прогноз - это, просто говоря, отсутствие понимания. Если понимаешь, каково положение литературы, то и не будешь строить о нем домыслов, разве не так? Выходит, что тошнит-то нас от собственного непонимания литературы, а мы еще и отказываемся ее исследовать, отказываемся как раз понимать. Также удивительно, когда победно цитируются или перелагаются слова Юрия Тынянова о том, что делать литературе заказы бесполезно: "ей закажут Индию, а она откроет Америку". Тынянова как раз не упрекнешь, но этим его высказыванием у нас доказывают, что литература - это черная дыра, тогда как сам Тынянов заключил таким выдохом критическую статью, которую возможно назвать шедевром творческого отношения к литературе, где исследовал всю современную себе прозу, чтобы только происходящее понять. Но так и не позволил себе заявить, оказывается, что все понимает.

О ЛИТИНСТИТУТЕ

На память о наших семинарах

Пятно угодливости въелось в его историю. Литинститут даже не прилепился к понятию соцреализма, а казался его воплощением - самой такой же проказой, что и соцреализм. Это звучит как приговор. Сказать точней, этот приговор прозвучал, этот приговор звучит, историей-то вынесенный, но так и не приведенный в исполнение. И вот это неисполнение кажется мне частью той же истории, ее второй, если угодно, половиной: была ложь, но было и осознание этой лжи как зла и мучительное его переживание.

Подлинная история литинститута - трагическая, а не безысходно торжествующая пафосом соцреализма. Но возникло какое-то тягостное молчание или умолчание, когда институт все же остался существовать, а не был расформирован и даже преобразован. Стоит как и стоял, хоть от советского литературного строя не осталось и камня на камне. Приговор только что отсрочился - это ощущение и было тягостным. Так вот тягостно зачисляли нас в девяностом году, сдавших экзамены. Евгений Сидоров, тогда ректор, и поздравлений-то не произносил, а оправдывался словами Пастернака, что литинститут - это "гениальная ошибка Горького". Студентов кормят бесплатными обедами - это современный институтский быт. Кто-то может отобедать и посытней - понятно, что казенным супом не побалуешься. Кто-то экономит деньги, хоть особо и не бедствует, поедая свой законный паек из какого-то жизнью обретенного уважения к хлебу насущному да из бережливости. У кого-то денег нет, для них институтский обед - еще один день существования. Люди вообще обнищали, жить трудно. Жить, то есть продлевать изо дня в день свое существование, но при том учиться без возможности заработать на жизнь и писать, почти без возможности быть напечатанным и без надежды - трудно, стало быть, вдвойне. Человек, попавший в стены института, совершает это усилие. Он же, чаще всего, корежит свою судьбу, уходя от уже накопленного временем и обывательского в неизвестность и бездомность литературного творчества. Корежится не силком, а по доброй воле, ведомый не расчетом, а стихийной любовью к литературе и какой-то беззащитной слепой тягой к миру творчества. И когда вдруг заговаривают о творческой-то никчемности института или что в нем нет нужды государству; когда его будущностью начинают интриговать и торговать, не думая, что сором из избы оказываются уже и сами стены - тогда убивается этот человек. Жизнь в нем убивается. Именно из-за этого человека, который в современности выглядит юродивым, его изнутри мучительным усилием войти в литературу, и стал институт литературный местом богоугодным.

Но литературный институт - это прежде всего живая история отечественной литературы, ее-то воплощенная ценность. Это отечественная поэзия. Отечественная проза. Отечественная критика и драматургия. Иначе сказать, институт все годы был литературой и создавал литературу, среду литературную, а не болтался ненужным довеском, и уж тем более, не был эдаким казенным домом, где от поколения к поколению душился в пишущих людях талант. Кто мог душить - Паустовский, Леонов, Сельвинский? Кого душили - Самойлова, Глазкова, Трифонова, Вампилова? Понятно, что это художники исключительно талантливые, со свершившимися судьбами, творцы, но все же такое органическое соединение талантов, личностей, опытов - суть института.

Не замечать литинститута, делать вид, что его как бы и нет, что его жизнедеятельность ничего не значила и не значит - это то же, что и не видеть бревна в собственном глазу. Еременко, Парщиков, Кедров, поэтический авангард, который поднял в литературе восьмидесятых годов бурю - это же все буднично роилось, витало в его стенах, что и пыль. Валерия Нарбикова, прозу которой до сих пор не могут у нас переварить и которая все-то не дает умам покоя - училась в институте, была семинаристской у Битова. Помните знаменитое предисловие Битова к ее первой публикации в "Юности", в котором прозвучала некая метафора, произведшая в литературе чуть ли не переворот "новая проза". И сколько тужились, чтобы понять, что же имел в виду Битов. Но ведь в "Юности" была известная всем традиция - если публиковался студент литературного института, то предисловие к такой публикации предоставлялось его руководителем, мастером. Андрей Георгиевич выполнил этот своеобразный долг, тактично обойдя, что Нарбикова студентка, надо думать, чтобы избавить ее от унизительного следа какого бы то ни было ученичества; раздули же его обыкновенные по своему происхождению слова другие, имея ту цель, которую Битов-то не имел - нажить некий звонкий литературный капиталец. И нажили, и смена ценностей произошла, и смена часовых, как бы уже и у гроба великой русской литературы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

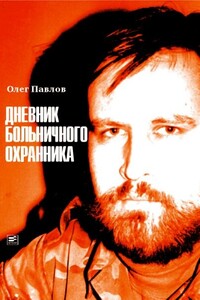

«Дневник больничного охранника» — новая книга лауреата премии «Русский Букер» Олега Павлова, автора романов «Казенная сказка» и «Асистолия» — продолжает его пронзительную исповедальную прозу. Это хроника приемного отделения обыкновенной московской больницы. Между «Записками из мертвого дома» Достоевского и «Колымскими рассказами» Шаламова прошло ровно сто лет, и легко догадаться, сравнивая данные этих двух контрольных точек, какой путь прошло русское общество, в какую сторону двигалось… От «Ракового корпуса» Солженицына до «Дневника больничного охранника» Олега Павлова — дистанция всего в полвека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.