Андрей Рублев - [13]

— Ну, вот… — произносит Андрей и откашливается. — Значит, так. С нами пойдут… Фома… Петр…

Кирилл, стоя на коленях перед прорубью, деревянными руками навешивает на коромысло выполосканное белье, с трудом поднимает его на плечи и направляется в сторону монастыря.

— Ты куда? — кричит ему вслед Даниил. — Кирилл!

— Я сейчас, мигом! — отвечает Кирилл, улыбаясь, и торопится дальше.

— Да погоди, Кирилл! — зовет Андрей. — Ты что?!

— Дел-то еще! Вы что! — смеется Кирилл, задыхаясь и спотыкаясь о горбатые наледи. — Да и озяб уж я к тому же! Вы тоже не забывайте!

— Кирилл!

— Ладно, ладно, давайте! Я же ведь говорю…

Кирилл скрывается за сугробами. Андрей досадливо трет онемевшее на морозе лицо и продолжает:

— Так вот… Фома, Петр… Мы с Даниилом завтра к утрене будем готовы.

Собрав выполосканное белье, чернецы один за другим поднимаются в гору.

— Белье-то до завтра не высохнет, — озабоченно говорит Андрей. Даниил не отвечает. — Слушай, может, сегодня пойдем? Соберемся быстренько и отправимся? А? А то вдруг передумает князь.

— Не передумает, — усмехается Даниил.

— Не высохнет белье до завтра, — сокрушается Андрей.

— Фому пришлешь, заберет.

— Значит, после утрени и пойдем.

— Я-то не пойду, — не глядя на Андрея, улыбается Даниил, — ты что?

— Да я знаю… — торопливо перебивает Андрей. — Только думаю, может, пойдешь?

Даниил не отвечает.

— Так мне и надо, что без тебя согласился. Сломаю себе шею там. Так мне и надо, — потерянно говорит Андрей.

Даниил улыбается.

— Так тебе и надо… Пошли, а то к обедне опоздаем и собраться не успеешь.

Они разбирают смерзающееся белье, складывают его в корзины, аккуратно свертывают рогожу. Даниил делает все неторопливой сосредоточенно. Андрею мучительно стыдно. Он чувствует, что ему надо что-то сказать, что-то сделать, разбить эту тягостную напряженность, но не может произнести ни слова.

Они медленно выходят на тропинку. Даниил идет впереди. Андрей смотрит на его костлявую спину, на вытертую порыжевшую рясу, на сизые от мороза руки, спокойно лежащие на коромысле, и тоскливая нежность поднимается у него в сердце. Тускло звонят монастырские колокола. Туча галок кружится над обителью.

— Слушай! — наконец произносит Андрей.

Даниил останавливается и поворачивает к нему залитое слезами лицо:

— Рад я за тебя… Если бы ты знал, как рад, непутевая твоя голова! Прости меня, господи…

Кирилл долго ищет топор, находит его в углу, заваленном стружками, достает из-под лежака несколько своих старых икон, берет одну и начинает колоть ее топором на мелкие дощечки, которые звенят, отскакивая, падают, подпрыгивая, на пол, словно растопка для лежанки, а Кирилл поднимает вторую икону и спокойно раскалывает ее на полу, так же как и первую, потом третью, за ней и четвертую, которая колется с трудом, прошитая для крепости деревянными шипами, а потом и все остальные иконы остаются лежать на полу горой сосновых пересохших дощечек, на которые Кирилл смотрит с безразличием и не оборачивается у порога, когда, убран в мешок топор, он выходит из кельи, осторожно притворив за собой дверь.

Во дворе Кирилл сталкивается с курчавым Алексеем.

— Ты далеко? — приглядывается Алексей к Кириллу.

— Далеко.

— В Москву?

— Может, и в Москву.

К крыльцу подходят чернецы, идущие с реки. И позже всех Андрей с Даниилом. Над монастырем плывет надтреснутый благовест.

— Ты куда? А обедня? — удивляется кто-то.

— Без меня выстоите. А я без вас как-нибудь обойдусь.

Монахи окружают Кирилла.

— Да ты что, Кирилл, сегодня, ей-богу?!

— Может, случилось что? А, Кирилл?

— Надоело мне все это… Врать надоело.

Чернецы с тревогой и удивлением переговариваются между собой.

— Тихо! — вдруг повелительно требует Кирилл и обводит окруживших его иноков спокойным взглядом. — Я вам скажу! — Все умолкают. — В мир ухожу. Сказать почему? Было время, когда в иночество принимали и богатых и бедных, безо всяких вкладов. Пришел и я в Троицу, вон его там встретил, — кивает Кирилл на Андрея. — И думали, служить будем господу верой и трудами! А что получилось? Почему мы из Троицы ушли? Андрей? Даниил? А? Молчите. А потому, что братия выгоду свою стала выше веры ставить. Забыли, зачем в обитель пришли! Никону-владыке и торгов стало мало, стал деньги в рост давать! Монастырь на базар стал похож. Вот и ушли. Ну, а здесь? Кто пашет на земле монастырской? Братья наши мирские — мужики, потому что все в долгу как в шелку перед монастырем. А кто у нас сейчас в иноки даром пустит? Ты вот, раб божий, что дал за иночество? — обращается Кирилл к толстомордому монаху. — Двадцать душ или тридцать? А ты? Все ходил с настоятелем торговался? За два, а может, и за один даже луг заливной блаженство себе вечное выторговал?! Да вы и сами все без меня знаете, только молчите, делаете вид, что не замечаете ничего, потому что жизнь в обители спокойна вам и бесхлопотна!

Кирилл переводит дух.

— Может быть, и я бы молчал и терпел всю мерзость эту, если бы… если бы талант был у меня. Да что талант, хоть самая небольшая способность иконы писать! Не дал бог таланта, слава тебе, господи!! — Кирилл бешено улыбается. — И счастлив я, что бездарен, поэтому только честен я и перед богом чист!

Книга известного русского кинорежиссера Андрея Кончаловского — это воспоминания человека интереснейшей судьбы. Выросший в семье автора Государственного гимна СССР Сергея Михалкова, познавший и благоволение властей и начальственную немилость, создавший в тоталитарных условиях честные, искренние, опередившие свое время фильмы — такие, как «Первый учитель», «Сибириада», «Романс о влюбленных», «История Аси Клячкиной…», — он нашел в себе смелость пойти против системы, начать свою биографию с нуля в Голивуде, сумел и там снять выдающиеся фильмы, что до него не удавалось ни одному из советских коллег.

Новая книга выдающегося русского кинорежиссера Андрея Кончаловского «Возвышающий обман» следом за первой, «Низкими истинами», рассказывает о жизни автора в России, Европе, Америке, о звездах экрана и сцены, с которыми сводила его судьба, о женщинах, которых любил, о рождении фильмов и спектаклей, не раз вызывавших яростные полемики, о творческой кухне режиссера, живых обстоятельствах создания его прославленных постановок, перипетиях их зрительских и фестивальных судеб. Как и прежде, автор обнаженно откровенен, говоря о драматических обстоятельствах и своей творческой и личной жизни, которые, впрочем, неразделимы, — в них единая страсть, единые духовные ориентиры, единая линия судьбы.

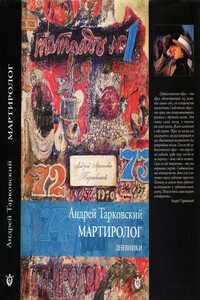

Эта книга является первой в серии публикаций на русском языке литературного наследия Андрея Арсеньевича Тарковского. В ней собраны полные тексты дневников, начатых Тарковским в 1970 году, вплоть до последних записей незадолго до смерти в декабре 1986 года. Тексты, рисунки и фотографии воспроизводятся по документам флорентийского архива, где Международным Институтом имени Андрея Тарковского в Италии собраны все личные материалы Андрея Арсеньевича из Москвы, Рима, Лондона и Парижа.Андрей Андреевич Тарковский.

Перед Вами – сценарий художественного фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Общеизвестно, что сценарий «Сталкера» написан братьями Стругацкими по мотивам их повести «Пикник на обочине». И столь же общеизвестно, что фильм и повесть имеют очень мало общего между собой. Связано это с постоянной корректировкой, которой Андрей Тарковский подвергал сценарий фильма. Борис Стругацкий: «Всего получилось не то семь, не то восемь, не то даже девять вариантов. Последний мы написали в приступе совершеннейшего отчаяния, после того как Тарковский решительно и окончательно заявил: «Все.

Перед Вами – сценарий художественного фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Общеизвестно, что сценарий «Сталкера» написан братьями Стругацкими по мотивам их повести «Пикник на обочине». И столь же общеизвестно, что фильм и повесть имеют очень мало общего между собой. Связано это с постоянной корректировкой, которой Андрей Тарковский подвергал сценарий фильма.Борис Стругацкий: «Всего получилось не то семь, не то восемь, не то даже девять вариантов. Последний мы написали в приступе совершеннейшего отчаяния, после того как Тарковский решительно и окончательно заявил: „Все.

В сборник вошли сценарии и сценарные замыслы писателя и кинодраматурга Фридриха Горенштейна, известного по работе над фильмами «Раба любви», «Солярис», «Седьмая пуля» и др. Сценарии «Рабы любви», «Дома с башенкой» и «Тамерлана» публикуются впервые. За исключением «Рабы любви», все сценарии остаются нереализованными.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.