Александрийская поэзия - [6]

Однако мифологический эпос не исчез совсем и породил новый жанр — «эпиллий»; этот термин появился именно в III веке и обозначает небольшую эпическую поэму, сохраняющую традиционный размер эпоса, гекзаметр, и излагающую либо какой-нибудь эпизод из общеизвестного, более обширного мифа, либо локальный, малоизвестный миф. Эпиллию присущи тщательность отделки и обилие подробностей, имеющих лишь отчасти мифолого-исторический характер, преимущественно же — бытового свойства. Наиболее подходящим материалом для такого рода произведений являлись сведения об основании отдельных городов и о происхождении укоренившихся, но часто уже никому не понятных обычаев и традиций. В жанре эпиллия особенно выдавались два поэта — тот же Каллимах, осуждавший жанр «большого эпоса», и Эвфорион. От их эпиллиев дошли только фрагменты: от первого — достаточно крупные, дающие ясное представление о его изящной, утонченной манере изложения, от второго — незначительные, но вполне подтверждающие суровое мнение Цицерона о его неудобопонятности и запутанности («Тускуланские беседы», III, 19, 45; «О гадании», II, 64, 132). Но подобное мнение Цицерон высказывал именно потому, что в I веке до н. э. Эвфорион, очевидно, имел в Риме большой успех и даже оказал влияние на Корнелия Галла, друга Вергилия.

Наиболее яркий образец смешения поэтических жанров представляет собой поэма Ликофрона «Александра», написанная шестистопным ямбом, то есть размером, закрепленным за драмой.

Ликофрон, уроженец Халкиды, посвятивший себя работе в александрийской библиотеке (он составил каталог греческих комедий), был автором десяти трагедий, от которых до нас не дошло ничего; дошедшее же произведение «Александра» представляет собой связное повествование (1474 стиха) сторожа, охране которого поручена безумная прорицательница Кассандра (здесь она носит имя «Александры», как сестра Париса, носящего второе имя — Александр); прорицания, произнесенные ею в утро, когда корабль Париса, намеревающегося похитить Елену у Менелая, отчалил от берегов Малой Азии, охватывают всю Троянскую войну и судьбу всех ее участников, притом не только троянцев, но и греков, которым Кассандра не раз выражает сочувствие (особенно Одиссею); эти прорицания сторож передает Приаму. Поэма, при малом своем объеме, вся полна метафор и иносказаний, так что ее темнотой был изумлен уже Клемент Александрийский, называющий «Александру» «упражнением для грамматистов». В течение многих веков, вплоть до XVI-XVII, на ней упражняли свое остроумие и византийские комментаторы, и гуманисты.

Иные цели ставит себе еще одна отрасль александрийской поэзии — поэма дидактическая, наукообразная. В этом жанре мы знаем две астрономические поэмы: «Феномены» («Явления») Арата, в которых этот поэт точно изложил систему математика и астронома Эвдокса, и его же «Предзнаменования», от которых сохранились фрагменты, — поэму о климате и погоде. Знаем мы и о нескольких научно-астрономических поэмах Эратосфена, ученого математика, астронома и философа; к сожалению историков науки, ни одно из его сочинений целиком не сохранилось. От II века до н. э. дошли два сочинения полумедицинского характера, принадлежащих Никандру Колофонскому: «О животных ядах» и «О ядах и противоядиях»; от остальных его сочинений дошли до нас только названия, как и от поэтических сочинений других подобных же авторов.

Значительно больший интерес для современного читателя представляют так называемые «гимны». Создателем этого жанра и его лучшим представителем является тот же Каллимах; от него дошли шесть «гимнов» (пять — гекзаметром, один — элегическим дистихом), якобы обращенных к какому-либо божеству; но прославление бога является в них лишь условным поводом для причудливой комбинации какого-либо местного мифа о данном божестве, уснащенного мифологическими учеными подробностями, намеками на современные Каллимаху политические события и очень занимательно и живо изображенными бытовыми картинками.

Быть может, суждения современников всех перечисленных поэтов об упомянутых произведениях значительно отличались от наших. Весьма возможно, что этнографические и географические экскурсы в «Аргонавтике» Аполлония Родосского, загадки-метафоры Ликофрона и Эвфориона, требовавшие напряжения ума и широкой мифографической эрудиции, доставляли им большое удовольствие, и даже наукообразные, но популярно изложенные сведения по астрономии и природоведению оценивались ими очень высоко, особенно когда они предлагались кругу столь же утонченных эрудитов. Но живой струей, порожденной довольно сухой почвой так называемого «александрииизма», явились два жанра, сохранявшие свое очарование в течение долгих веков, очень разнящихся между собой но вкусам и тенденциям: эти жанры — буколика и эпиграмма.

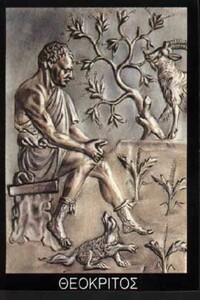

Буколический жанр — художественная трансформация подлинного пастушеского состязания в так называемом «амёбейном» (то есть поочередном) исполнении песен или коротких дву- или четверостиший; этот жанр «родился» (и, по свидетельству А. И. Веселовского, просуществовал вплоть до XIX в.) в Сицилии, на родине поэта, воспринявшего и обработавшего его до степени утонченнейшей художественности, — Феокрита; он же облек в совершенную поэтическую форму и другой исконный сицилийский и южноиталийский жанр — народный мим, и из живых, увеселительных сценок, предназначенных для широких народных кругов, создал произведения свежие, реалистические, иногда немного сентиментальные, немного вычурные, но всегда живые и обладающие очарованием, покорявшим поэтов разных эпох.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Сны представляют собой наиболее древний и отнюдь не наименее сложный из литературных жанров. Эта занятная идея, которую нам нетрудно доказать для вящей убедительности данного предисловия и для пробуждения интереса к тексту книги, могла бы оправдать создание всеобщей истории снов и их влияния на литературу. Наш пестрый сборник, цель которого развлечь любознательного читателя, мог бы тут предоставить кое-какие материалы. В этой книге снов, которые опять будут грезиться читателям, собраны сны ночные — например, те, где стоит моя подпись, — сны дневные как сознательное упражнение нашего ума и прочие, истоки коих утеряны…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Во второй том серии «Русская советская лирика» вошли стихи, написанные русскими поэтами в период 1930–1940 гг.Предлагаемая читателю антология — по сути первое издание лирики 30-х годов XX века — несомненно, поможет опровергнуть скептические мнения о поэзии того периода. Включенные в том стихи — лишь небольшая часть творческого наследия поэтов довоенных лет.

На рубеже XIX и XX веков русская поэзия пережила новый подъем, который впоследствии был назван ее Серебряным веком. За три десятилетия (а столько времени ему отпустила история) появилось так много новых имен, было создано столько значительных произведений, изобретено такое множество поэтических приемов, что их вполне хватило бы на столетие. Это была эпоха творческой свободы и гениальных открытий. Блок, Брюсов, Ахматова, Мандельштам, Хлебников, Волошин, Маяковский, Есенин, Цветаева… Эти и другие поэты Серебряного века стали гордостью русской литературы и в то же время ее болью, потому что судьба большинства из них была трагичной, а произведения долгие годы замалчивались на родине.

В предлагаемой подборке стихов современных поэтов Кореи в переводе Станислава Ли вы насладитесь удивительным феноменом вселенной, когда внутренний космос человека сливается с космосом внешним в пределах короткого стихотворения.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».