Актуальные проблемы современной мифопоэтики - [2]

Теоретическое содержание дисциплины

Развернутые планы лекций

Мифопоэтика и неомифологизм. Неомифологизм как тип литературного творчества. Неомифологизм в системе идентифицирующих признаков

Мифопоэтика как часть поэтики. Термины мифопоэзия (М. Бодкин, Н. Фрай), неомифологизм (Е.М. Мелетинский), мифоцентрическая или мифогенная литература (С. А. Козлов). Неомифологизм как способ анализа современного мифомышления и его выражения в художественном творчестве. Спонтанное, стихийное и рациональное начала в современном мифотворчестве.

Идентификация неомифологизма в системе признаков.

Основные параметры мифологического мышления космической стадии:

– мифа и действительности, означаемого и означающего, вымысла и правды, миф как описание и воссоздание мира и как сам мир;

– цикличность времени, принцип повторяемости, обращенности ко времени творения;

– предперсональность героя, стремление мифа к единичности героя, сведению нескольких героев к метаморфозам единого.

Особенности реконструкции мифа в науке и в искусстве. Миф и литературное творчество. Полемика о необходимости фольклора как промежуточного звена в реконструкции мифа. Архаический миф и современный неомифологизм: черты сходства и различия.

Неомифологизм как метод исследования явлений искусства и литературы. Неомифологизм как художественная система, литературная данность, художественное качество произведения.

Литература:

Основная:

1. Апинян Т.А. Мифология: теория и событие. – СПб., 2005.

2. Ермолин Е.А. Миф и культура. – Ярославль, 2002.

3. Иванов Вяч. Вс. Избр. Труды по семиотике и истории культуры. Т.2. Исследования в области мифопоэтического. – М., 2004.

4. Косарев А. Философия мифа. Мифология и ее эвристическая значимость. – М., 2000.

5. Пятигорский А.М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. – М., 1996.

6. Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т.1. Теория и некоторые частные ее приложения. – М., 2004

7. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 2000.

Дополнительная:

1. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. – М… 1990.

2. Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М., 1990.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1995.

3. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. – М., 1995.

4. Топоров В.Н. Неомифологизм в русской литературе начала XX века //

А. Кондратьев. На берегах Ярыни. – Edizioni di Michael Yevzlin. Trento, 1990.

4. Цивьян Т.В. Оппозиция мифологическое/реальное в поздних мифопоэтических текстах // Малые формы фольклора. Сб. ст. памяти Л.Г. Пермякова. – М., 1995. С. 131–138.

Источники:

1. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М… 1986.

2. Козлов С.А. Мифологическое направление в литературоведении США. – М., 1984.

3. Стеблин-Каменский М.И. Миф-фольклор-литература. – Л., 1978.

4. Стеблин-Каменский М.И. Миф. – Л., 1976.

Параметры неомифологизма. Миф и архетип. Концепции партипации и метафоризации в контексте порождения неомифа. Неомиф как вторичная семиологичекая система

Неотчуждаемость мифологических смыслов от любой формы художественного творчества. Разная степень их выявленности и художественно-смысловой значимости. Возможность декларации «вездесущности» мифа в начале XX века после открытия К.-Г. Юнгом архетипов «коллективного бессознательного». Концепция уровней сознания в психоанализе и идеи «этажности» сознания. Юнговское понимание архетипа. Разновидности архетипов: тень, анти – я; дитя – мать; anima-animus, персона-самость, мудрый старик – мудрая старуха. Архетип и «индивидуация» – «построение недостроенного «Я»» (С.С. Аверинцев). Преодоление архетипа и переход на новую ступень развития личности через ритуал (инициация как восхождение от дитяти, свадебные испытания как преодоление anima, обретение гармонии между персоной-самостью как способ социализации, магические, шаманские посвящения как восхождение к архетипу мудрого старика). Утверждение всеобщности, универсальности архетипов и общей причастности к коллективному бессознательному.

Адаптация теории архетипов к исследованиям художественного произведения в мифо-ритуальной, кембриджской школе. Работа М. Бодкин «Архетипические модели в поэзии» и ее значение.

Теории мифа в XX веке. Фундаментальные исследования Дж. Фрэзера и Э. Тэйлора. Магия и анимизм как концепции мифологического мышления. Ф. Боас и концепция первобытного мышления Л. Леви-Брюлль и его исследования. Концепция прелогического мышления как мышления мифологического. Принцип партипации как способ порождения мифа. Теория метафоры Э. Кассиера. Мифологическое мышление как мышление символическое. Тотальный символизм мифа. Способы порождения современного мифа путем партипации (через метонимию) и путем метафоризации и символизации. Мифотворческие методы Ф. Кафки (принцип партипации и метафоризации, выражения макрокосма через микрокосм) и Дж. Джойса (принцип мифологических аналогий) как основные пути порождения неомифологического содержания в литературе XX века.

Способы раскодирования мифологических смыслов в произведении, не актуализирующем прецедентный мифологический смысл. Возможность идентификации неомифологизма как художественного качества путем применения неомифологизма как исследовательской стратегии. Современный миф как аналог, но не воспроизведение архаического. Современный миф как вторичная семиологическая система, воспроизводящая основные параметры архаического мышления.

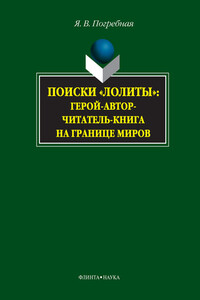

Монография посвящена исследованию принципов и приемов организации пространства в романе В.В. Набокова «Лолита». Идентификация пространственной модели мира «Лолиты» осуществляется в нескольких аспектах: маркированию пространства по принципу соответствия онтологии героя категории литературного рода; функциональной манифестации героев в роли палачей и/или жертв; космизации пространства «Лолиты» путем мифологического «опространстливания» вечности.Монография предназначена как для студентов и аспирантов филологических сециальностей, так и для широкого круга читателей.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.