13 опытов о Ленине - [3]

В своих сочинениях 1917 года Ленин приберегает свою самую едкую иронию для тех, кто занимается бесконечным поиском какой-либо «гарантии» революции; эта гарантия принимает две основные формы: либо овеществленного понятия социальной Необходимости (не следует пытаться совершить революцию слишком рано; нужно дождаться подходящего момента, когда ситуация «дозреет» до законов исторического развития: «еще слишком рано для социалистической революции, рабочий класс еще не созрел»), либо нормативной («демократической») законности («большинство населения не на нашей стороне, поэтому революция не будет по-настоящему демократической») — как неоднократно повторяет Ленин, словно перед тем как революционный деятель решится на захват государственной власти, он должен получить разрешение у некоей фигуры большого Другого (организовать референдум, который подтвердит, что большинство поддерживает революцию). У Ленина, как и у Лакана, революция ne s'autorise que d'elle-meme9 — нужно решиться на революционное действие, неподвластное большому Другому; страх «преждевременного» захвата власти, поиск гарантий — это страх перед бездной действия. В этом состоит основной смысл ленинского разоблачения «оппортунизма» и утверждения, что «оппортунизм» — это позиция, которая сама по себе по своей сути фальшива и скрывает за защитным экраном «объективных» фактов, законов или норм боязнь совершить действие, вот почему первый шаг в битве с ним заключается в том, чтобы заявить со всей ясностью: «Что же делать? Надо aussprechen was ist, «сказать что есть», признать правду, что у нас в ЦК и верхах партии есть течение или мнение…»10

Ленинский ответ состоит не в отсылке к другой совокупности «объективных фактов», а в повторении довода, использованного Розой Люксембург против Каутского десятью годами ранее: те, кто ждет, пока наступят объективные условия революции, будут ждать вечно — такая позиция объективного наблюдателя (а не заинтересованного участника) сама по себе служит главным препятствием для революции. Контраргумент Ленина против тех, кто критиковал второй шаг, выступая с формально-демократической точки зрения, заключается в том, что сам этот «чистый демократический» выбор утопичен; в конкретных российских условиях у буржуазно-демократического государства нет никаких шансов на выживание — единственный «реалистический» способ защитить подлинные завоевания Февральской революции (свободу организации и печати и т. д.) в том, чтобы продвинуться к социалистической революции, иначе победу одержит царская реакция.

Основной урок психоаналитического представления о характере времени заключается в том, что существуют вещи, которые нужно совершить, чтобы узнать, что они излишни: в процессе лечения месяцы тратятся на неверные ходы, прежде чем «замкнет» и найдется подходящая формула; хотя ретроактивно это брожение вокруг да около кажется лишним, оно было необходимо. И не относится ли то же самое к революции? Что же тогда произошло, когда в последние годы своей жизни Ленин полностью осознал ограниченность большевистской власти? Именно здесь необходимо противопоставить Ленина Сталину: в последних работах Ленина, после того как он отказался от своей утопии «Государства и революции», можно угадать контуры скромного «реалистического» проекта того, что следует сделать большевистской власти. Из-за экономической неразвитости и культурной отсталости российских масс Россия не сможет «перейти сразу к социализму»; все, что может сделать советская власть, — это сочетать умеренную политику «государственного капитализма» с интенсивным культурным просвещением инертных крестьянских масс, но не промыванием мозгов «коммунистической пропагандой», а терпеливым, настойчивым приложением развитых цивилизованных стандартов. Цифры и факты показывают, «сколько еще настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы. <…> Речь должна идти о той полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор»11. Так, Ленин часто предостерегает от всякого непосредственного «внедрения коммунизма»: «Никоим образом нельзя понимать это так, будто мы должны нести сразу и чисто узкокоммунистические идеи в деревню. До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма»12. Итак, его повторяющийся мотив: «торопливость и размашистость вреднее всего»13. В том, что касается этой установки на «культурную революцию», Сталин предпочел воспользоваться совершенно антиленинистской идеей о «построении социализма в одной отдельно взятой стране».

В таком случае, означает ли это, что Ленин молчаливо признал традиционную меньшевистскую критику большевистского утопизма, идею, что революция должна логически вытекать из некоторых необходимых этапов (она может произойти только после того, как появятся материальные условия для ее совершения)? Именно здесь мы можем увидеть тонкое диалектическое чутье Ленина в действии: он полностью осознает, что теперь, в начале 1920-х, основная задача большевистской власти в том, чтобы выполнить задачи прогрессивного буржуазного режима (всеобщее образование и т. д.); однако тот факт, что это делает именно пролетарская революционная власть, в корне меняет ситуацию — существует уникальная возможность, что эти меры осуществляются таким образом, что они будут лишены своих ограниченных буржуазных идеологических рамок (всеобщее образование действительно станет всеобщим образованием для народа, а не идеологической маской для пропаганды узкобуржуазных классовых интересов и т. д.). По-настоящему диалектический парадокс заключается, таким образом, в том, что сама безнадежность российской ситуации (отсталость, вынуждающая пролетарскую власть осуществить буржуазный цивилизующий процесс) может превратиться в уникальное преимущество:

В красном углу ринга – философ Славой Жижек, воинствующий атеист, представляющий критически-материалистическую позицию против религиозных иллюзий; в синем углу – «радикально-православный богослов» Джон Милбанк, влиятельный и провокационный мыслитель, который утверждает, что богословие – это единственная основа, на которой могут стоять знания, политика и этика. В этой книге читателя ждут три раунда яростной полемики с впечатляющими приемами, захватами и проходами. К финальному гонгу читатель поймет, что подобного интеллектуального зрелища еще не было в истории. Дебаты в «Монструозности Христа» касаются будущего религии, светской жизни и политической надежды в свете чудовищного события: Бог стал человеком.

Сегодня все основные понятия, используемые нами для описания существующего конфликта, — "борьба с террором", "демократия и свобода", "права человека" и т. д. и т. п. — являются ложными понятиями, искажающими наше восприятие ситуации вместо того, чтобы позволить нам ее понять. В этом смысле сами наши «свободы» служат тому, чтобы скрывать и поддерживать нашу глубинную несвободу.

По мере того как мир выходит (хотя, возможно, только временно) из пандемии, в центре внимания оказываются другие кризисы: вопиющее неравенство, климатическая катастрофа, отчаявшиеся беженцы и нарастание напряженности в результате новой холодной войны. Неизменный мотив нашего времени – безжалостный хаос. На пепелище неудач нового века Жижек заявляет о необходимости международной солидарности, экономических преобразований и прежде всего безотлагательного коммунизма. В центре внимания новой книги Славоя Жижека, традиционно парадоксальной и философски-остросюжетной, – Трамп и Rammstein, Amazon и ковид, Афганистан и Христос, Джордж Оруэлл и интернет-тролли, Ленин и литий, Байден и Европа, а также десятки других значимых феноменов, которых Жижек привлекает для радикального анализа современности.

Что такое ограбление банка в сравнении с основанием банка? Что такое насилие, которое совершается с нарушением закона, в сравнении с насилием, которое поддерживается и освящается именем закона?Эти острые вопросы ставит в своей книге известный левый философ Славой Жижек. Он призывает нас освободиться от чар непосредственного зримого «субъективного» насилия и разглядеть за его вспышками гораздо менее броское системное насилие, процветающее в тени институтов современного либерального общества. Насилие — это не прямая характеристика определенных действий.

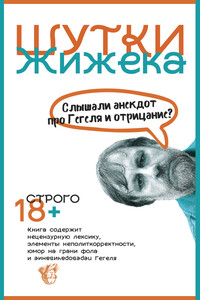

Данная книга содержит каждую шутку, процитированную, перефразированную или упомянутую в работах Славоя Жижека (включая некоторые из неопубликованных рукописей). В отличие от любой другой книги Славоя Жижека, эта служит емким справочником по философским, политическим и сексуальным темам, занимающим словенского философа. Для Жижека шутки – это кратчайший путь к философскому пониманию, а для читателя этого (действительно смешного) сборника – способ познакомиться с парадоксальной мыслью неординарного философа.

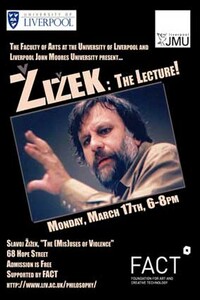

Славой Жижек, известный словенский философ и теоретик культуры, живет и работает в г. Любляна (Словения), он президент люблянского Общества теоретического психоанализа и Института социальных исследований. Европейскую известность ему принесли работы «Все, что вы хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока» (1982), «Сосуществование с негативом» (1993), «Возлюби свой симптом» (1992). "13 опытов о Ленине" (2002 г.) и др.В настоящее время Славой Жижек считается одним из самых авторитетных европейских специалистов в области проблем взаимоотношений человека и социума.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.