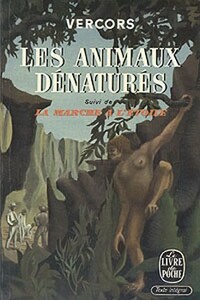

Джейн Веркор

Сильва

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Моя фамилия Ричвик, и если я и отзываюсь на имя Альберт, то делаю это из чистой вежливости: терпеть не могу это имечко - всегда хотел, чтобы меня звали Брюсом. Мое свидетельство о рождении находится в мэрии Уордли-Коурт, Сомерсет, Великобритания, в регистрационных книгах за 1892 високосный год: родился я 29 февраля. Указываю эти сведения для того, чтобы любой Фома-неверующий мог удостовериться, если пожелает, в подлинности моего существования.

Я родился в огромном фамильном замке Ричвиков и был воспитан бабушкой с материнской стороны, поскольку родители мои погибли ужасной смертью во время охоты, в самом сердце Арденнского леса, куда их пригласил барон Антуан Ван-Верпен, связанный, как известно, узами родства с королевским семейством Нидерландов. Мой отец поставлял барону выращенных им, то есть полудиких, лисиц. После его смерти, а равно и смерти моей матери (оба они были сброшены с лошадей и растерзаны разъяренными кабанами) предприятие это заглохло: убитая горем бабушка, потеряв детей, приказала снести изгороди фермы, и лисы разбежались. Я вырос под ее присмотром в замке старинном просторном доме, затерявшемся среди лугов и лесов. Когда я достиг возраста, в котором начинают охотиться, бабушка умерла. На смертном ложе она заставила меня поклясться, что я навсегда откажусь от охоты. Я подчинился с радостью, ибо вынес из ее рассказов о гибели моих родителей неодолимое отвращение к этому кровавому виду спорта. И моим главным занятием в жизни помимо работы (я восстановил лисью ферму) стало отныне чтение.

Я с детства рос в окружении книг. Они сформировали мой характер. В той мере, в какой вообще можно знать самого себя, я описал бы свою особу следующим образом: добрый христианин, но скорее по привычке, нежели в силу ревностной веры в Бога. Из чтения книг я составил себе не слишком лестное представление о роде человеческом и его разуме. Люди бегут суровых истин, укрываясь под сенью приятных им заблуждений. Пророки были всего-навсего людьми, так как же можно быть уверенным в том, что некое божественное откровение они истолковали верно, без ошибки? Пребывая в подобной неуверенности, я и сторонюсь церквей и священников, так же как, впрочем, философов и ученых. И только одно установление человечества кажется мне достойным доверия - наименее разумное, наиболее скромное, но в то же время самое древнее и самое устойчивое - традиция. А вместе с нею благопристойность, а вместе с нею - религия; вот отчего, не слишком полагаясь на ее догматы, я все-таки остаюсь ей верен. Она делает отношения между людьми более отрадными и легкими. Она избегает жестокости и насилия. И я убежден, что нельзя требовать от нее большего, не впадая в иллюзии.

Особенно укрепился я в этих мыслях со времени моего приключения. О коем я и начинаю сегодня свое повествование, хотя и не стану его публиковать: я и в самом деле решил подождать тридцать лет, прежде чем напечатать эти страницы. Этого требуют элементарная предосторожность и осмотрительность: люди ведь склонны верить лишь в те чудеса, что освящены в Библии, и отказываются признавать все другие - пусть они даже узрят их собственными глазами, - если чудеса эти не санкционированы властями, утвержденными в сем качестве самими же людьми.

Да не будет эта мысль сочтена признаком некоего глупого нонконформизма. Напротив, я нахожу, что так оно вернее. Я уже говорил, как ценю общественный порядок. А независимый образ мыслей, распространись он слишком широко, не позволит этому порядку просуществовать долго.

Но то, что я решаюсь рассказать, являет собою чудо, именно чудо, в которое никто никогда не поверит. Если бы я опубликовал свой рассказ слишком рано, это могло бы повлечь за собой прискорбное и нежелательное расследование по поводу некоей особы, под предлогом разоблачения меня и моих измышлений. По прошествии же тридцати лет для подобного расследования будет уже слишком поздно; конечно, мне и тогда поверят не более, чем сегодня, но к 1960 году практические основания для такого недоверия, надеюсь, давно исчезнут. А пока что у нас 1925 год, и сейчас, когда я пишу эти строки, мне тридцать три года. Еще в прошлом году я считался стойким холостяком, хотя и подумывал о женитьбе, устав от коротких связей, начинавшихся и кончавшихся в Лондоне за те несколько зимних месяцев, что я проводил в городе, когда мое присутствие не требовалось на ферме. Да, я подумывал об этом, хотя, признаюсь, без особого восторга. В один из сентябрьских понедельников, заскучав в поезде, увозившем меня из Лондона в Уордли-Коурт, где ждал моего прибытия экипаж, присланный с фермы, я покопался в чемодане с книгами (каждый раз везу с собой кучу книг, купленных у букинистов) и выбрал роман Дэвида Гернета, которого друзья давно уже нахваливали мне, превознося его блестящий, легкий и тонкий юмор. Увы, он совершенно разочаровал меня. Да, признал я с усмешкой, то, что женщина превращается в лисицу на глазах своего несчастного мужа, - это забавная посылка. Но последующее длинное преображение светской дамы в дикое животное показалось мне бесконечно скучным, вялым. За несколько лет до того я прочел "Превращение" Кафки, вышедшее на немецком языке. Какая пропасть разделяла эти книги! [Сегодня, тридцать лет спустя, я спрашиваю себя, не перепутал ли я последовательность чтения этих книг. Впрочем, это не имеет никакого значения: в любом случае замечательно, что чудо подобного рода легло в основу столь разных произведений, принадлежащих одно чеху, другое англичанину. (Прим. авт.)]

![Избранное [Молчание моря. Люди или животные? Сильва. Плот "Медузы"]](/storage/book-covers/59/591b14cf09893757c4cb9e1dd758b430e046050e.jpg)