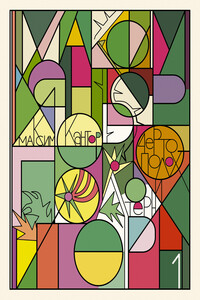

Клод Леви-Стросс

Раса и история

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раса и культура

2. Разнообразие культур

3. Этноцентризм

4. Культуры архаические и культуры примитивные

5. Идея прогресса

6. История стационарная и история кумулятивная

7. Место западной цивилизации

8. Случайность и цивилизация

9. Сотрудничество культур

1. Раса и культура

В собрании брошюр, направленных на борьбу с расовым предрассудком, может вызвать удивление обсуждение вклада человеческих рас в мировую цивилизацию. Вовсе не требуется посвящать талант и столько усилий доказательству, что при нынешнем состоянии науки ничто не позволяет утверждать об интеллектуальном превосходстве или же ущербности какой-либо расы по отношению к другой лишь ради стремления обнаружить, окольным путем вновь воплощая понятие расы, что большие этнические группы, составляющие человечество, внесли как таковые специфический вклад в общее достояние. Но подобное предприятие, увенчивающееся формулированием расистской доктрины навыворот, чрезвычайно далеко от нашего замысла. Когда пытаются охарактеризовать биологические расы, приписывая им особенные психологические качества, тем самым уходят в сторону от научной истины, будь то определения позитивного или негативного толка. Не надо забывать, что Гобино, из которого история сделала родоначальника расистских теорий, зачинал "неравенство человеческих рас" не количественным, но качественным образом. Для него изначальные крупные расы, образовывавшие человечество в его истоках белая, желтая, черная, - были неравны не столько по их абсолютной ценности, сколько по присущим каждой из них способностям. Согласно Гобино, порок вырождения вменялся скорее явлению метисации, а не той позиции, какую занимала каждая раса относительно прочих на шкале ценностей; он предназначался всему обреченному человечеству, без различения расы, по мере роста метисации. Но первородный грех антропологии состоит в смешении чисто биологического понятия расы (допуская, вообще говоря, что на этом ограниченном участке данное понятие может претендовать на объективность - что современная генетика оспаривает) и социологических, психологических продуктов человеческих культур. Достаточно было Гобино этот грех совершить, чтобы оказаться заключенным в инфернальный круг, приводящий от интеллектуальной ошибки, возможно и непредвзятой, к непроизвольному узаконению всяческих попыток дискриминации и эксплуатации.

И в данной работе, ведя речь о вкладе человеческих рас в цивилизацию, мы не подразумеваем, что некая оригинальность культурного взноса Азии или Европы, Африки или Америки определяется тем фактом, что эти континенты, беря в целом, заселены представителями разных расовых начал1. Если таковая оригинальность существует, что несомненно, то она зависит от географических, исторических и социологических обстоятельств, а не от отличительных способностей, связанных с анатомической или физиологической конституцией чернокожих, желтых или белых. Но мы заметили, что в той степени, в какой брошюры данной серии были нацелены на обоснование правоты этой негативной точки зрения, возникла опасность отвода на второй план еще одного, равно важного аспекта жизни человечества, - оно развивается не в режиме унифицированной монотонии, но проходя сквозь чрезвычайно разнообразные формы обществ и цивилизаций. Это интеллектуальное, эстетическое, социологическое разнообразие никоим образом не объединяется отношением причины и следствия с тем разнообразием, что существует на биологическом плане между определенными наблюдаемыми аспектами человеческих групп: имеется лишь некоторая разноплановая аналогия. И в то же время этому разнообразию присущи две важные отличительные черты. Во-первых, иной порядок величины. Человеческих культур гораздо больше, чем рас, поскольку одни насчитывают тысячи, а другие - единицы. Две культуры, выработанные людьми, принадлежащими к одной и той же расе, могут настолько же и даже более различаться, чем две культуры, происходящие из расово отдаленных групп. Во-вторых, в противоположность разнообразию рас, главный интерес в связи с чем состоит в их историческом происхождении и распределении в пространстве, разнообразие культур чревато множеством проблем, поскольку можно задаться вопросом, представляет ли оно преимущество или же помеху, - общим вопросом, подразделяющимся, разумеется, на многие другие.

Наконец, что особенно важно, надо задаться вопросом, в чем состоит это разнообразие, рискуя увидеть, как расовые предрассудки, едва лишившись корней в биологическом обосновании, вновь образуются на новом поле. Ибо напрасны заверения обычного человека, что он отвергает приписывание интеллектуальной или моральной значимости факту обладания черной или белой кожей, прямыми или курчавыми волосами, ведь при этом он пребывает в молчании перед другим вопросом, который, как показывает опыт, тут же возникает: если не существует врожденных, присущих разным расам способностей, то как же объяснить, что цивилизация, развитая белым человеком, достигла, как известно, огромного прогресса, тогда как цивилизации цветных народов остались позади, одни - на полпути, а другие - отстав на тысячи и десятки тысяч лет? Невозможно считать, что проблема неравенства человеческих рас решена негативно, не рассмотрев также проблему неравенства - или разнообразия - человеческих культур, которая если не по праву, то фактически, в обыденном сознании, тесно с ней связана.