Дигол Сергей Вячеславович

Не забудьте выключить

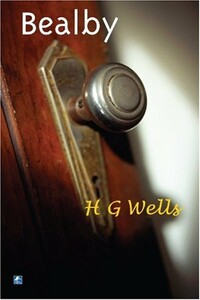

И с восьмой попытки замок не поддался.

— Руки замерзли, — соврал Пантелеймон и, сбросив рукавицы прямо на снег, энергично потер друг о друга ладони.

— Все-таки три года прошло, — тихо добавил он, на этот раз чистую правду.

Разговаривал Пантелеймон с входной дверью одноэтажного дома из красного кирпича, под крышой которого удобно, словно так и было задумано, расположилось ласточкино гнездо, пустовавшее, в отличие от дома, всего-то до ближайшей весны. Ключ, намертво заклинивший в скважине навесного замка, Пантелеймону Берку отдал сосед — Богдан Челарь, вот уже три года как обосновавшийся в Италии. С тех пор Богдан не то что не наведывавался в родные Мындрешты — он и позвонил-то всего однажды.

— Ты заходи иногда, — попросил Челарь вечером накануне вылета, подливая Пантелеймону в глиняную кружку темное, как кровь, вино, — время, сам знаешь, какое…

Пантелеймон был односельчанином Богдана и в дополнительных разъяснениях не нуждался. Его и самого, бывало, будил по ночам звон бьющихся стекол — звуковое сопровождение очередного разграбления очередного дома. Мындрештские дома сиротели на глазах — словно в селе прописался торнадо, выхватывающий одного жителя за другим и изрыгающий их то поодиночке, а то и целыми семьями в Греции ли, в Испании, в Португалии или в России — одним словом, там, где был хоть какой-то шанс зажить по-человечески. В Мындрештах такая возможность таяла как мартовский снег на заброшенном молдавском поле.

— По данным всесоюзной переписи населения, в 1989 году в Мындрештах проживало шесть тысяч четыреста пятьдесят два человека — сказал Пантелеймон, а Богдан горько вздохнул и понимающе закивал головой.

Столь подробной осведомленности Пантелеймон был обязан книге "Молдавская ССР в цифрах", которую он как-то взял на недельку в сельской библиотеке, да так и не вернул. Страницу с единственным во всей книге упоминанием родного села он вырвал и, подчеркнув карандашом соответствующее предложение, прикрепил листок канцелярской кнопкой к стене. Иногда, натыкаясь на пожелтевшую страницу, Пантелеймон менялся в лице и доставал из-под кровати бутылку водки.

— Дожили — горестно шептал он, глядя в окно на опустевшее село и, ухнув, залпом выпивал из заляпанного стакана.

Вино Пантелеймон употреблял только по большим праздникам, да и то, если угощали. Обычно это случалось на Святого Василия, Святого Андрея, на Пасху и Родительский день. Девятого августа, в день Святого Пантелеймона, угощал он сам, загодя покупая два десятилитровых бутыля душистого муската у Богдана Челаря, который, в свою очередь, ничего кроме вина не признавал. При коммунистах — не тех, что доразворовывали страну после народнофронтовцев и аграриев, а при прежних, советских, Пантелеймон и сам делал вино: каждую осень и никак не меньше шестисот литров.

— А сейчас что ж? — спрашивал он у окон домов, более не отвечавших, как в прежние времена, приветливыми лицами хозяев, продававшими Пантелеймону виноград. Своего виноградника у Берку никогда не было, да и откуда виноградник у механизатора, с рассвета вкалывающего на родной колхоз? К собственным участкам в Мындрештах всерьез относились лишь те, кто формально не имел отношения к сельскому хозяйству, но в ком, однако, свербел такой же крестьянский инстинкт, как и во всех остальных. Учителя и каменщики, фельдшеры и члены сельсовета — все те, у кого Пантелеймон покупал виноград, легко разменяли родину на унизительную, но сносную жизнь за границей, так что переход на регулярное потребление водки был в какой-то степени вынужденным. Конечно, виноград можно было украсть с колхозных плантаций, да только колхоз вот уже лет тринадцать как развалился, а на месте колхозного поля выросли ровнехонькие, словно шеренги президентского полка, виноградные посадки, огороженные колючей проволокой, за которой прогуливались угрюмые амбалы с автоматами наперевес.

Впрочем, перейти на горькую Пантелеймона вынудил отъезд не только поставщиков винограда, но и собственной семьи. Жену Серафиму, вычищавшую от навоза коровьи стойла в Испании, Пантелеймон не видел с девяносто девятого. Еще через год к матери присоединилась Виорика, единственный ребенок Пантелеймона и Серафимы, улетевшая при первой же возможности — по достижению восемнадцати лет и приуроченного к этому событию получению загранпаспорта.

— Как я буду без вас, — шептал Пантелеймон в кишиневском аэропорту, провожая взглядом проходящую через проем металлоискателя дочь. Слезы навернулись на его глаза — Пантелеймону стало безумно жаль себя.

Вскоре из Испании пришло письмо. Серафима спешила обрадовать супруга, сообщив, что Виорика славно устроилась в городе Сарагосе и что даже собирается замуж. В качестве доказательства в конверт была вложена фотография, увидев которую, Пантелеймон не узнал собственную дочь. На ногах Виорики, сфотографированной вполоборота, были сетчатые чулки, переходившие в очень короткую миниюбку, из-под которой выглядывали — вот срам-то — массивные ягодицы, которые Пантелеймон раньше как-то не замечал. Сорочка на дочери была застегнута начиная с третьей пуговицы и, заметив в районе бюста две бесстыдно выпячивающие точки, Пантелеймон покраснел, а еще сделал вывод, что Виорика заснята без лифчика. Дочь стояла между двумя державшими ее за талию мужиками: одни — пожилым, с седыми висками и выдающимся животом и другим — помоложе и постройнее, с усами, перерастающими в бакенбарды и с тщательно приглаженными назад волосами. "Антонио, мой жених", прочел Пантелеймон на обороте карточки и, перевернув фото, стал внимательно разглядывать мужчин, пытаясь определить, кто же из них Антонио, а кто жених.