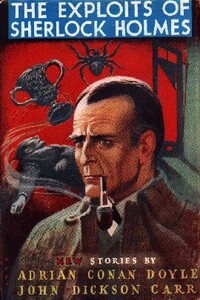

В характере моего друга Шерлока Холмса меня всегда поражала одна аномалия: самый аккуратный и методический человек во всем, что касалось умственных занятий, аккуратный и даже, до известной степени, изысканный в одежде, он был одним из тех безалаберных людей, которые способны свести с ума того, кто живет в одной квартире с ними. Я сам не могу считать себя безупречным в этом отношении, так как жизнь в Афганистане развила мою природную склонность к бродячей жизни сильнее, чем приличествует медику. Но все-таки моей неаккуратности есть границы, и когда я вижу, что человек держит сигары в корзине для углей, табак — в носке персидской туфли, а письма, на которые не дано еще ответа, прикалывает ножем в самую середину деревянной обшивки камина, то начинаю считать себя добродетельным человеком. Я, например, всегда думал, что стрельба из пистолета — занятие, которому следует предаваться на открытом воздухе, а Холмс, иногда, когда на него находит странное расположение духа, сидит себе, бывало, в своем кресле и выпускает дробинки в стенку, что, конечно, не служило ни к украшению комнаты, ни к очищению ее атмосферы. Наши комнаты всегда бывали полны разными химическими снарядами и вещественными доказательствами, которые часто попадали в совсем неподходящие места и оказывались то в масленке, то там, где их еще менее можно было ожидать. Но самый мой тяжелый крест составляли бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно имевшие отношение к делам, в которых он принимал участие, а между тем разобрать их у него хватало энергии только раз в год, а иногда и в два. Как я уже упоминал в моих заметках, набросанных без всякой связи, за вспышками страшной энергии, во время которых он занимался делами, давшими ему известность, наступала реакция, когда он лежал целыми днями на софе, погруженный в чтение и игру на скрипке, и поднимаясь только для того, чтобы перейти к столу. Таким образом, бумаги накоплялись месяц за месяцем, и все углы комнаты бывали набиты связками рукописей, которых нельзя было ни сжечь, ни убрать без их владельца.

В один зимний вечер, когда мы сидели у камина и он только что кончил вписывать краткие заметки в свою записную книгу, я решился предложить ему употребить следующие два часа на приведение нашей комнаты в более жилой вид. Холмс не мог отрицать справедливости моей просьбы, а потому отправился с плачевным лицом в свою спальню и вскоре вышел оттуда, таща за собой большой жестяной ящик. Он поставил его посреди комнаты и, тяжело опустившись на стул перед ним, открыл крышку. Я увидел, что ящик наполнен до трети связками бумаг, перевязанных красными тесьмами в отдельные пакеты.

— Много тут дел, Ватсон, — проговорил он, смотря на меня лукавым взглядом. — Я думаю, если бы вы знали, что лежит у меня в этом ящике, вы попросили бы меня вынуть отсюда некоторые бумаги, вместо того, чтоб укладывать новые.

— Это, вероятно, заметки о ваших ранних работах, — спросил я. — Мне часто хотелось познакомиться с ними.

— Да, мой мальчик, все это дела, совершенные до появления возвеличившего меня биографа.

Нежным, ласковым движением он вынимал одну связку за другою.

— Не все здесь успехи, Ватсом, — сказал он, — но есть и хорошенькие задачки. Вот воспоминания о Тарльтонском убийстве, о деле винторговца Вамбери, о приключении старухи русской, о странном деле алюминиевого костыля, полный отчет о кривоногом Риколетти и его ужасной жене. А вот — ага! — это, действительно, нечто выдающееся.

Он опустил руку на самое дно ящика и вытащил маленький деревянный ящичек с выдвигающейся крышкой, в роде тех, в которых держат детские игрушки. Оттуда он вынул клочок смятой бумаги, старинный медный ключ, деревянный колышек с привязанным к нему клубком веревок и три ржавых металлических кружка.

— Ну-с, мой милый, какого вы мнения насчет этого? — спросил он, улыбаясь выражению моего лица.

— Любопытная коллекция.

— Очень любопытная, а связанная с ними история и того любопытнее.

— Так у этих реликвий есть своя история?

— Они сами история.

— Что вы хотите сказать этим?

Шерлок Холмс вынул все вещи одна за другой и разложил их на столе. Потом он сел на стул и окинул их довольным взглядом.

— Вот все, что осталось у меня, как воспоминание о «Месгрэвском обряде», — сказал он.

Я не раз слышал, как он упоминал об этом деле, но не знал его подробностей.

— Как бы я был рад, если бы вы рассказали мне все подробно, — сказал я.

— И оставил бы весь этот хлам неубранным? — с злорадством проговорил Холмс. — А где же ваша хваленая аккуратность, Ватсон? Впрочем, я буду очень рад, если вы внесете этот случай в ваши записки; в нем есть некоторые пункты, делающие его единственным в уголовной хронике не только нашей, но, я думаю, и всякой другой страны. Коллекция достигнутых мною пустячных успехов не была бы полна без отчета об этом странном деле.

Вы, может быть, помните, как дело «Глории Скотт» и мой разговор с несчастным человеком, судьбу которого я рассказал вам, впервые обратили мое внимание на профессию, ставшую делом моей жизни. Вы видите меня теперь, когда мое имя приобрело широкую известность и когда общество и официальная власть признают меня высшей инстанцией в сомнительных случаях. Даже тогда, когда вы только что познакомились со мной и описали одно из моих дел под названием «Этюд алой краской», у меня уже была большая, хотя не особенно прибыльная, практика. Поэтому вы и представить себе не можете, как было мне трудно пробиться в жизни.