М.Барятинский

Бронеколлекция 2008 № 01 (76) Истребитель танков «Мардер»

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Обложка: 2-я и 4-я стр. — рис. М.Дмитриева

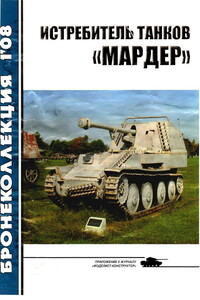

Истребитель танков Sd.Kfz.131 «Мардер II» в экспозиции военного музея на Абердинском полигоне в США. 1990-е годы

В годы Второй мировой войны гитлеровская Германия располагала самым многочисленным (выпущено около 20 тыс. единиц) и разнообразным парком самоходных противотанковых артиллерийских орудий, калибры которых колебались в пределах от 47 до 128 мм. Идея создания таких САУ возникла в 1939 году после оккупации немцами Чехии и Моравии. Тогда в их руки попало несколько сотен отличных чешских 47-мм противотанковых пушек А5; в Вермахте они имели обозначение 4,7 cm PaK(t).

По мобильности эта пушка совершенно не устраивала немцев, поскольку не была приспособлена для механической тяги. Тут-то и возникла идея установки качающейся части пушки вместе с верхним станком на шасси легкого немецкого танка Pz.l, безнадежно к тому времени устаревшего. На месте башни в защищенной с трех сторон неподвижной броневой рубке монтировалась трофейная чешская пушка. При этом двигатель, ходовая часть и большая часть корпуса танка оставались без изменений. Эта САУ, получившая обозначение 4,7 cm PaK(t) auf Pz.Kpfw.l Ausf.B или Panzerjager I, стала первой серийно выпускавшейся в Германии противотанковой самоходно-артиллерийской установкой.

Ее разработку зимой 1939/40 года выполнила фирма Alkett, которая потом, совместно с фирмами Daimler-Benz и Skoda, и осуществляла ее выпуск. До зимы 1941 года было изготовлено 202 боевых машины этого типа.

Начиная с Французской кампании САУ активно использовались в боевых действиях, в том числе в Северной Африке (605-й дивизион истребителей танков) и на Восточном фронте. Последние сведения об участии этих машин в боях относятся к концу 1942 года. С мая 1941 года эта пушка устанавливалась и на шасси трофейного французского танка R35. До октября 1941 года были изготовлены 174 самоходные установки Panzerjager 35R(f).

Сам факт появления в Вермахте самоходных противотанковых орудий не случаен. С одной стороны — это часть общего процесса создания широкой номенклатуры самоходноартиллерийских установок, необходимых для повышения мобильности артиллерийских подразделений в составе танковых и моторизованных дивизий. С другой — прямое соответствие тактике применения танковых соединений в немецкой армии.

В принципе, для Панцерваффе было характерно наличие в штате большого числа противотанковых орудий. Так, например, к началу операции «Барбаросса» в составе немецкой танковой дивизии в среднем имелось 45 37-мм и девять 50-мм противотанковых пушек, в моторизованной дивизии — 102 37-мм и девять 50-мм. Кроме того, для противотанковой обороны могли привлекаться (и привлекались) легкие и тяжелые пехотные орудия, а также малокалиберная зенитная и дивизионная гаубичная артиллерия. В состав дивизионных боевых групп в случае необходимости включались орудия корпусной артиллерии и 88-мм пушки тяжелых зенитных дивизионов Люфтваффе.

В соответствии с организацией выстраивалась и тактика применения танковых соединений. При встрече с обороняющимся противником танки с ходу никогда в атаку не бросались. Разведка боем проводилась силами мотострелковых подразделений, велась активная разведка на флангах, выявлялись слабые места в обороне, а затем, после авиационной и артиллерийской подготовки, наносился сосредоточенный танковый удар при обязательной пехотной поддержке, как правило, на флангах. В случае атаки советскими танковыми подразделениями немецкие танки в большинстве случаев от встречного боя уклонялись. Они оттягивались назад, в свою очередь, вперед выдвигались пехота и противотанковая артиллерия, а также немедленно вызывалась авиация. В случае необходимости подтягивалась тяжелая артиллерия. Таким образом, противнику, повсеместно атаковавшему практически без всякой пехотной, артиллерийской и авиационной поддержки, навязывался огневой бой на заведомо невыгодных для него условиях. Обычно это заканчивалось не лучшим образом.

Однако со временем и немецкая артиллерия стала нести серьезные потери, особенно при отражении атак новых советских танков Т-34 и КВ. Снаряды 37-мм противотанковых пушек их броню не пробивали и случаи, когда советские танки врывались на позиции немецких орудий, стали частым явлением. Несмотря на повсеместное использование в танковых и моторизованных соединениях Вермахта механической тяги, орудия, как правило, покинуть позиции не успевали и попадали под гусеницы советских боевых машин. В значительно более выгодном положении оказались самоходные установки Panzerjager I. Танковое шасси позволяло им быстро выйти из-под обстрела, совершить маневр и вновь открыть огонь по советским танкам уже с новой позиции. Кроме того, в отличие от буксируемых артсистем они могли сопровождать танки и в атаке, поддерживая их огнем в течение всего боя. Словом, выгода была налицо, но 47-мм пушки, как, впрочем, и не намного превосходившие их по бронепробиваемости немецкие 50-мм орудия Рак 38, могли поражать танки Т-34 на дистанции не свыше 500 м, а КВ — и того меньше.

![Средний танк Т-55 [объект 155]. Часть 1](/storage/book-covers/7e/7efa0ae63222588ea9f2469bdec0b049582d6177.jpg)