Золотые кресты - [5]

Приблизительно о таких же терзаниях писал в стихотворении «Страшное сердце» поэт Серебряного века Н.В.Недоброво:

У Новикова же счастье и безмятежность, избавление от «ига самогипноза и самообмана, преступной деспотии ума, непременно переходящей в безумие», «покупаются» ценой души другого! Безымянный герой хочет уверить нас, что совершил свое преступление во имя жизни — «кусочка влажного неба и дорогой моей гостьи, темной вороны, и того, как она поскребла свой тяжелый клюв о ржавое железо решетки, и всего, всей шири и глади — там». Но автор не разделяет убеждений своего героя. Во всяком случае образ заносчивого, эгоистичного и самоуглубленного человека не вызывает симпатии и сочувствия. В отличие, например, от Мити из бунинской «Митиной любви», оказавшегося втянутым в клубок тех же самых противоречий. Не исключено, что, создавая произведение с почти аналогичным сюжетом, Бунин пожелал опровергнуть Новикова и предпочел прервать муки своего героя с помощью пули, направленной им в самого себя. Возможно, кстати, что и сам Новиков, когда писал свою повесть, вдохновлялся «Антоновскими яблоками» Бунина — и там, и здесь все пронизывающий аромат яблок определяет «живительную» атмосферу произведения. Но неоднократное появление яблок в текстах Новикова (например, эпизод угощения богомольца Василия торговкой Минодорой в «Золотых крестах») — это, конечно же, и напоминание о Преображении Господнем, об обряде освящения яблок в церкви, о дне, называемом яблочным Спасом.

Головное, казуистическое преступление героя «Повести о коричневом яблоке» очень напоминает преступление Раскольникова. И образ этого героя, как и образ Раскольникова, предупреждает об опасности ослепления идеей, в данном случае, идеей лжеаскетизма, «опасной святости», оборачивающейся не приумножением жизни вокруг, а ее истреблением. Об этом Новиков в 1916 г. напишет пьесу «Горсть пепла», где укрупнит мысль о ложности идеи «победы над смертью через целомудрие». На примере жизни Григория Ивановича, отвернувшегося от красоты окружающего мира для того, чтобы создать философский труд «Путь жизни», превратившего, по сути, душу своей жены в пепел, писатель показывает, что невозможно и недолжно «преодолевать» земное даже ради получения «вечной жизни"[11].

В «Повести о коричневом яблоке» Новиков продолжил раздумья над занимавшей его темой о новоявленных пророках, «неудавшихся мессиях», которая особенно отчетливо была им заявлена в романе «Золотые кресты». Такими там предстают и доктор Николай Платонович Палицын, обсуждающий с единомышленниками на вечерах в своем доме вопросы о приобщении Христу через принятие «земной Голгофы», о соединении христианства и марксизма, о степени свободы в христианской религии, и сластолюбивый Верхушин, проповедующий высокие идеи, но на самом деле, хотя и утверждает бесконечную потребность веры у русского человека, сделавший имя Христа разменной монетой в политических спорах, и небольшой сухонький старичок азиатского типа, под идеями богоборчества несущий новую правду о Христе и обвиняющий остальных в служении Дьяволу, и Кривцов, с именем Бога на устах разжигающий в людях порочные наклонности и страсти и сам им не чуждый, но готовый принять любые муки во славу Господа и в итоге приходящий к раскаянию. Все они заняты поисками светлого Христа, но зачастую оказываются во власти антихриста, в котором провидят Нетленный Лик.

Новиков дает свою интерпретацию мифа об антихристе, захватившего умы Ф. Достоевского, Вл. Соловьева, Н. Бердяева, Д. Мережковского, В. Розанова, В. Свенцицкого — всех тех, кто стоял у истоков неохристианства, или нового религиозного сознания, в России. Новое религиозное сознание, возникшее в кругах русской интеллигенции, с которой тесно соприкасался Новиков в свою бытность в Киеве (там он посещал Религиозно-философские собрания), признано было пересмотреть поверхностный характер духовных ценностей, отказаться от веры, сводимой лишь к исполнению церковной обрядовости. Богоискатели из интеллигенции жаждали преодолеть пропасть между внерелигиозной культурой, общественной жизнью и оторванным от потребностей интеллигенции церковным бытием. Они испытывали потребность в личном Боге, в свободной и одновременно религиозно насыщенной жизни. Это было время «Третьего Завета», «третьего пути», который слил бы воедино небо и землю, одухотворил плоть, воссоединил язычество и христианство, примирил бы личную абсолютную свободу с религиозным освобождением человечества в акте неохристианской соборности.

Духовные борения человека с самим собой освещались писателем еще в первом его романе «Из жизни духа» (1906). Борьба между земной любовью и следованием духу — драматична. Отказаться от любви — все равно означает пойти против своего естества. Но и принятие земной любви — не есть ли отказ от служения Всевышнему? Писателю не удалось примирить двух путей в единой «Сияющей Правде», приобщить читателя к «великой тайне преображения». Может быть, останавливало Новикова то, что «здесь на земле все по-разному думают, и никто, ни один человек не знает всей правды … Так страшно, так жутко, что в каждом особый мир, что в каждом — отдельность, что каждый по-своему верует в правду…"

"Пушкин на юге" — первая часть дилогии "Пушкин в изгнании" известного советского писателя И. А. Новикова. В романе повествуется о пребывании опального А. С. Пушкина на юге, о его творческих исканиях и свершениях.

Роман «Пушкин в Михайловском» — вторая часть дилогии И.А.Новикова «Пушкин в изгнании». В нем рассказывается о псковской ссылке поэта.

… Те, кто уехали, я их не осуждаю, Я не о политиках, а о покинувших родину — так… разве лишь оттого, что трудно в ней жить. Не осуждаю, но не понимаю, и жалко мне их. Трудно? О, да! Но ведь и там не легко… А жалко — еще бы не жалко: скитаться не дома!…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вот уже полтора века мир зачитывается повестями, водевилями и историческими рассказами об Украине Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), зачинателя художественной прозы в украинской литературе. В последние десятилетия книги писателя на его родине стали библиографической редкостью. Издательство «Фолио», восполняя этот пробел, предлагает читателям малороссийские повести в переводах на русский язык, сделанных самим автором. Их расположение полностью отвечает замыслу писателя, повторяя структуру двух книжек, изданных им в 1834-м и 1837 годах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

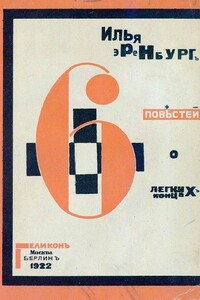

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».