Золотая Орда: мифы и реальность - [20]

Разобравшись в хитросплетениях политической игры своего благодетеля и поняв, куда нацелены его интересы, Токта потребовал от Ногая подчинения. Конфликт вылился в военное столкновение, в результате которого Токта был разбит. Только горечь поражения позволила хану в полной мере понять, насколько усилился его улусник. Лишь через 10 лет после восшествия на престол, в 1300 г., Токте удалось уничтожить соперника-сепаратиста, хотя его сыновья еще некоторое время продолжали борьбу с ханом.

Первый политический кризис в Золотой Орде практически привел к расколу государства. До его закрепления оставался один шаг — юридическое оформление, которым могло стать объявление Ногая ханом. Во время правления Токты Ногай уже обладал всеми признаками суверенной власти на огромной территории, включавшей земли по Дунаю, Днестру, Днепру и Крымский полуостров. Все налоги и дани с этих областей поступали Ногаю, и он распределял их земли в качестве улусов между своими приверженцами. Часть русских князей ездила к нему за получением ярлыков на княжение и, следовательно, привозила соответствующую дань, а также должна была поддерживать его войсками. Армия сарайского хана и сам он не рисковали появляться во владениях Ногая. Только решительные действия Токты, не отступившего после первой неудачи, предотвратили, казалось бы, неминуемый раскол государства. Токта, видимо, не просто уничтожил Ногая, по и, воспользовавшись случаем, избавился от других феодалов-сепаратистов, не проявлявших должной покорности хану. Из затяжного 20-летнего кризиса Золотая Орда вышла единым государством, но с ощутимой территориальной потерей. Ей не удалось удержать земли, захваченные Ногаем вдоль левого берега Дуная, и западная граница владений Джучидов переместилась теперь к реке Прут.

После победы Токте удалось не просто сохранить единство Золотой Орды, но и восстановить авторитет и реальную силу центральной власти. Одним из показателей этого явилась проведенная ханом в 1310 г. денежная реформа, которая принесла казне немалый доход и унифицировала монетное обращение во всем государстве. С этого времени сократилось число центров монетной чеканки и основные денежные выпуски осуществлялись в столице. Усиление центральной власти и прекращение междоусобиц положительно сказались и на экономическом состоянии государства, оживив торговые связи между отдельными районами и создав благоприятные условия для увеличения внешней торговли. Все свидетельствовало о вступлении Золотой Орды в новый период ее истории, отмеченный печатью благоденствия. Но внезапная смерть Токты в 1312 г. привела, как это было уже не раз, к ожесточенной схватке за престол.

К его подножию рванулся молодой и энергичный ханский племянник Узбек, который в это время находился во главе армии, собравшейся в поход на Русь по велению Токты. Путь к трону ему преградила крепко спаянная когорта знатнейшей степной аристократии, категорически выступившей против его притязаний. Основной причиной этого стало исповедование Узбеком мусульманства и опасение, что он введет его в качестве государственной религии. Монгольские феодалы помнили введение ислама ханом Берке, когда им пришлось потесниться с высоких и выгодных государственных постов. Оценив создавшееся положение, Узбек быстро вернулся к оставленным войскам, окружил с их помощью столицу и перебил своих противников. Взойдя на престол, он принялся решительно и жестко насаждать новую религию, расправившись вначале со служителями языческих культов. Основываясь на неудачной попытке исламизации страны ханом Берке, Узбек приказал их всех казнить. После этого обращение в новую веру пошло столь успешно, что уже в начале 1314 г. довольный хан сообщал султану Египта о расширении границ влияния ислама «от Китая до крайних пределов западных государств»>[43].

Время правления Узбека (1312–1342 гг.) — это высшая точка политического могущества и экономического расцвета Золотой Орды. Именно в этот период начинается бурный рост городов, а в 30-е годы хан приступает к возведению новой столицы — Сарай ал-Джедид. Торговые караванные пути стали не только безопасными, но и благоустроенными. Одна из самых протяженных и интенсивных по движению дорог — из Сарая через пустынное плато Устюрт в Хорезм — была благоустроена караван-сараями с колодцами, располагавшимися один от другого на расстоянии дневного перехода каравана верблюдов. Хорезмийские, русские, кавказские, генуэзские, венецианские, египетские, немецкие и другие купцы стали постоянными и привычными фигурами на базарах Сарая.

Конечно, не новая религия определила этот взлет, ведь культура и вся жизнь государства доисламского периода уже несли на себе характерный восточный облик, соединявший монгольские, хорезмские, половецкие и другие черты. В то же время несомненно, что введение официальной государственной религии содействовало их углублению, так как заметно оживлялись и стали более распространенными связи с мусульманским миром. Настоящим источником расцвета Золотой Орды были те огромные богатства, которые стекались сюда в виде даней, налогов, военной добычи и прибылей от торговли. Транзитное положение государства в мощном двустороннем торговом потоке Восток — Запад и привнесенные вместе с исламом традиции пышной роскоши пробудили у кочевой знати стремление к перемене своего в общем-то достаточно простого жизненного уклада на ничем не сдерживаемое ослепительное великолепие.

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой первое в отечественной историографии исследование, освещающее комплекс историко-географических проблем средневекового государства от его возникновения до упадка. Рассматриваются территория, границы и административное устройство Золотой Орды; приводятся данные о более чем ста золотоордынских городах и прослеживаются маршруты военной экспансии Джучидов. Работа основана на русских и восточных летописных источниках, а также материалах археологии, нумизматики и средневековой картографии.Рекомендуется историкам, географам, обществоведам, а также широкому кругу заинтересованных читателей.

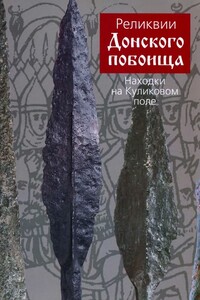

Донская победа 1380 г. стала поворотным моментом русской истории, определив пути развития страны и народа. О. В. Двуреченский, известный военный археолог, создал первый иллюстрированный свод археологических находок на Куликовом поле, включив в него результаты систематических раскопок последнего времени и находки предыдущих двухсот лет. Каталог дополнен статьями по истории и методике изучения поля битвы, анализом найденного на поле оружия, очерком военного дела Руси эпохи Донского побоища. Книга — ответ скептикам, сомневающимся в реальности битвы и ее масштабе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.