Жили-были старик со старухой - [28]

— Дай сюда мальца и иди помой лицо. Что ж ты вымя за столом вывалила, не могла в комнату пойти?! Тоня, подай ей полотенце чистое. Ох, Хо-о-ссподи, никак голову разбивши?!

Симочкина истерика, водка стаканом, недотепа эта — и сама поплатилась, и ребенка перепугала; мамынькин любимец, ею же изгнанный из дома, — словом, шел настоящий скандал, когда всем не до именинника. Он сам неторопливо наполнил свою рюмку, выпил и задумался, глядя прямо перед собой, в приоткрытый зев капустного пирога, которого не видел вовсе, а видел загнанно-виноватое лицо старшего сына и пустой Андрюшин стул рядом. Пустой? — Нет, он не был пуст: так явственно только что показалось лицо Андри, тоже задумчивое. «Не мог я убивать, папаша, — тихо, словно не хотел, чтобы его слышали, говорил сын. — Ведь крест на мне». И я не мог, тоже тихо ответил отец. И брат не смог.

Второй — смог. Тот самый младший, который в соответствии со всеми классическими канонами сказок ловко обштопывал своих неоригинальных старших братьев. Но странное дело: Максимыч не стыдился старшего сына и не гордился младшим. Скандал кипел в полную силу, а старик продолжал тихонько разговор с Андрей, который то появлялся, то снова пропадал, притворялся пустым стулом. И отец торопился рассказать ему, что, слава Богу, его ранило, а то ведь и в окопы могли погнать. А как бы я стрелял-то? Ведь Фридриху тоже, небось, винтовку в руки дали. Да, може, и Фридрих-то далеко был, так другой кто: ладно, если старик, мы-то свое отжили, а то молодых сколько! Сними с него гимнастерку эту — такой же малец, как тот раненый, что со мной в санитарном поезде ехал, не отличишь, и тоже крещеный, и матка с батькой за него дома Богу молятся. Вот и Мотяшка не смог.

Очень хорошо все понимал Андрюша, не улыбался уже, как сначала, а только иногда кивал тихонько. Между бровями, старик заметил, у сына появилась маленькая строгая вертикальная складочка, и от этого молодое лицо его казалось мудрым и скорбным. У кого-то на лице Максимыч уже видел точно такую складку, и досадовал, что не может сейчас вспомнить. Знаешь, Колю убили тоже. На последнем слове он запнулся, но сын, не разжимая губ, снова тихонько кивнул: «Знаю». Все еще держа пальцами за ножку рюмку, словно маленький бутон тюльпана, старик предложил: выпьем, Андря? Строго и медленно сын покачал головой: «Нам нельзя». Ну да… Тогда я сам выпью, и потянулся к графину. Очень хотелось расспросить Андрюшу, как там, но не осмеливался и уже знал, что не спросит. Да и зачем, подсказала трезвая мысль, сам узнаешь скоро. Сынок, не выдержал он, ты… ты долго мучился? «Сестра знает», — ответил Андря. Не меняя выражения лица, он прикрыл глаза и слегка распрямился, как очень усталый человек. Максимыч жадно вглядывался в сына, не боясь теперь, когда тот опустил веки, оскорбить пристальностью взгляда, и только сейчас заметил, что гимнастерка его покрыта ровным рисунком из перекрещивающихся под прямым углом линий, образуя маленькие одинаковые клеточки, а в центре каждой клеточки — ровное круглое отверстие. Всю грудь прострочили, понял старик и невольно взглянул на Иру, все так же сжимавшую в пальцах платок: «сестра знает». Когда перевел взгляд обратно, сына уже не было, а напротив Максимыча стоял пустой стул, и сквозь его соломенную прямоугольную спинку просвечивала стена, на которую падала волнистая тень от абажура. Вспомнил неожиданно и не вовремя, пристально и тоскливо уставясь в спинку стула, как ездил заказывать эту соломку «в мирное время», до той, первой войны… Это ж сколько Андре тогда было? Если Моте лет пять, то ему четыре.

…Сначала ему понравилась было выпуклая, простого, крест-накрест, плетения; были и позатейливей, с двойной основой, которые отверг сразу: смотреть, так без рюмки в глазах двоится; точно так же отверг и двухцветные, с переплетающимися светлыми и темными волокнами: броско, быстро надоест. Та, которая сразу приглянулась, оказалась самой дорогой, но чем больше молодой старик ходил и придирчиво рассматривал другие образцы, тем больше хотелось ему вернуться и ударить с хозяином по рукам. Упругая, легкая и прочная, соломка эта была очень строгого и завораживающе простого рисунка: вертикальные и горизонтальные волокна образовывали прозрачную сетку-основу, а диагональные переплетения ложились так, что вырисовывали в каждой клеточке сетки маленький изящный шестиугольник, казавшийся кружком, если прищуриться. Ажурное это плетение было оправлено в прямоугольные ясеневые рамки с двумя точеными колонками по бокам и увенчано полуарками, превратившись в спинки стульев, на которых почти сорок лет уже сидела вся семья так, как сидела мать: прямо, не откидываясь и не касаясь спинки, но не испытывая ни малейшей неловкости позы.

Так много не успел спросить, ругал себя старик. Как это он сказал? «Сестра знает». Дети так и обращались друг к другу: «брат», «сестра». Вон Сенька все еще колготится на лестнице, а Тоня пытается его урезонить: «Брат, брат…» Хорошо, что Андрюша не спрашивал ни о чем. На самом деле старик боялся только одного вопроса: о верстаке; долго и трудно было бы рассказывать, да и на кой?..

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

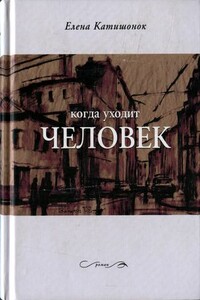

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

«Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти – все то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель», – так отозвалась Дина Рубина о первой книге Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой». С той поры у автора вышли еще три романа, она стала популярным писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна», как бы отметившей «толстовский отблеск» на ее прозе. И вот в полном соответствии с яснополянской традицией, Елена Катишонок предъявляет читателю книгу малой прозы – рассказов, повести и «конспекта романа», как она сама обозначила жанр «Счастливого Феликса», от которого буквально перехватывает дыхание.

На заре 30-х годов молодой коммерсант покупает новый дом и занимает одну из квартир. В другие вселяются офицер, красавица-артистка, два врача, антиквар, русский князь-эмигрант, учитель гимназии, нотариус… У каждого свои радости и печали, свои тайны, свой голос. В это многоголосье органично вплетается голос самого дома, а судьбы людей неожиданно и странно переплетаются, когда в маленькую республику входят советские танки, а через год — фашистские. За страшный короткий год одни жильцы пополнили ряды зэков, другие должны переселиться в гетто; третьим удается спастись ценой рискованных авантюр.

Действие новой семейной саги Елены Катишонок начинается в привычном автору городе, откуда простирается в разные уголки мира. Новый Свет – новый век – и попытки героев найти своё место здесь. В семье каждый решает эту задачу, замкнутый в своём одиночестве. Один погружён в работу, другой в прошлое; эмиграция не только сплачивает, но и разобщает. Когда люди расстаются, сохраняются и бережно поддерживаются только подлинные дружбы. Ян Богорад в новой стране старается «найти себя, не потеряв себя». Он приходит в гости к новому приятелю и находит… свою судьбу.

«Поэзии Елены Катишонок свойственны удивительные сочетания. Странное соседство бытовой детали, сказочных мотивов, театрализованных образов, детского фольклора. Соединение причудливой ассоциативности и строгой архитектоники стиха, точного глазомера. И – что самое ценное – сдержанная, чуть приправленная иронией интонация и трагизм высокой лирики. Что такое поэзия, как не новый “порядок слов”, рождающийся из известного – пройденного, прочитанного и прожитого нами? Чем более ценен каждому из нас собственный жизненный и читательский опыт, тем более соблазна в этом новом “порядке” – новом дыхании стиха» (Ольга Славина)

Сначала мы живем. Затем мы умираем. А что потом, неужели все по новой? А что, если у нас не одна попытка прожить жизнь, а десять тысяч? Десять тысяч попыток, чтобы понять, как же на самом деле жить правильно, постичь мудрость и стать совершенством. У Майло уже было 9995 шансов, и осталось всего пять, чтобы заслужить свое место в бесконечности вселенной. Но все, чего хочет Майло, – навсегда упасть в объятия Смерти (соблазнительной и длинноволосой). Или Сюзи, как он ее называет. Представляете, Смерть является причиной для жизни? И у Майло получится добиться своего, если он разгадает великую космическую головоломку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

«Травля» — это история о том, что цинизм и ирония — вовсе не универсальная броня. Герои романа — ровесники и современники автора. Музыканты, футболисты, журналисты, политтехнологи… Им не повезло с эпохой. Они остро ощущают убегающую молодость, может быть, поэтому их диалоги так отрывочны и закодированы, а их любовь не предполагает продолжения... «Травля — цепная реакция, которая постоянно идет в нашем обществе, какие бы годы ни были на дворе. Реакцию эту остановить невозможно: в романе есть вставной фрагмент антиутопии, которая выглядит как притча на все времена — в ней, как вы догадываетесь, тоже травят».

Этот роман – «собранье пестрых глав», где каждая глава названа строкой из Пушкина и являет собой самостоятельный рассказ об одном из героев. А героев в романе немало – одаренный музыкант послевоенного времени, «милый бабник», и невзрачная примерная школьница середины 50-х, в душе которой горят невидимые миру страсти – зависть, ревность, запретная любовь; детдомовский парень, физик-атомщик, сын репрессированного комиссара и деревенская «погорелица», свидетельница ГУЛАГа, и многие, многие другие. Частные истории разрастаются в картину российской истории XX века, но роман не историческое полотно, а скорее многоплановая семейная сага, и чем дальше развивается повествование, тем более сплетаются судьбы героев вокруг загадочной семьи Катениных, потомков «того самого Катенина», друга Пушкина.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)