Зелимхан - [2]

В истоках национально-освободительных движений на Кавказе Дзахо Гатуев находил ответы на многие вопросы, вытекающие из сложной обстановки последующих революционных битв в многонациональном крае. Еще слышны были отголоски теорий идеологов антинародных партий, буржуазных демократов из различных «национальных союзов», еще не утихли в ущельях нирваны мракобеса Кунта-Хаджи, апостола «зикры» — учения халифатских дервишей. Кунта-Хаджи давно в могиле, но его мюриды пересчитывают нескончаемые зерна янтарных четок, возводят абреков в ранг святых, утверждают, что только гибель в борьбе с кафурами (нечистыми) во имя аллаха и пророка его ведет в тенистые райские сады.

И писатель-революционер создает мастерски сотканное художественно-историческое полотно, живописует самого знаменитого абрека и говорит народу: «Вот правда о Зелимхане. Не верьте мюридам мистической «зикры» и легендам националистов! Зелимхан не был «святым» и врагом русских. Он — народный мститель, он — друг и брат русскому бедняку, обездоленному и униженному угнетателями. Вот правда о Зелимхане!..»

Документальная повесть «Зелимхан», являет собой важное звено в цепи творческих замыслов Дзахо Гатуева. Приступая к работе над этим произведением, писатель ставил большую цель — создать цикл повестей, раскрывающих в колоритных образах взаимосвязь событий в период от первой русской революции до великого Октября и гражданской войны, их закономерность, обусловленную экономическими, социальными, этнографическими, религиозными и другими особенностями жизни народов Кавказа.

Пунктир этой линии в планах писателя прослеживается по названиям повестей — «Зелимхан», «Ингуши», «Дикало-Замана», «Серго» (к сожалению, повесть о Серго Орджоникидзе не дошла до нас, она бесследно пропала после смерти писателя) и «Гага-аул» — о днях становления Советской власти в высокогорном селении.

Есть основание полагать, что Дзахо Гатуев, создавая цикл исторически связанных между собой произведений, намеревался вернуться к работе над «Зелимханом»; некоторые главы повести выпадали из ее композиционного и стилевого строя, к тому же они были преходящими и уже к началу сороковых годов утратили свою свежесть. Не случайно К. А. Гатуев не переиздал «Зелимхана».

В настоящей книге повесть «Зелимхан» публикуется с сокращениями — исключено введение и ряд документальных материалов. Однако отдельные места из введения («К истории национально-освободительных движений на Северном Кавказе») представляют несомненный интерес для читателя. Например, говоря с зарождении абречества в Чечне, автор приводит такие данные: «Началу абречества в Чечне положил харачоевский (такова уж судьба этого аула!) Атабай — мюрид Шамиля. Атабай пережил со своим имамом всю радость войны и после сдачи Шамиля ушел в партизанщину. Счастье не долго сопровождало деятельность Атабая: он был схвачен. Но у него оказались последователи — Эски, Мехки, Осман, Аюб, Зелимхан гельдигенский, Саламбек, Солтамурад, Гушмазуко и, наконец. Зелимхан харачоевский, как самый яркий выразитель абреческой славы, озарившей закат старого века».

Дзахо Гатуев рассматривает абречество как протест индивидуума, выражающего настроение трудовых масс, — протест против нищеты, бесправия горцев и произвола царских властей. «…Война считалась продолжающейся. Неписанная история горцев разделила ее, как и войну настоящую, на эпохи, названные именами начальников областей. Смекаловщина, каханов-щина, толстовщина, колюбакинщина, михеевщина — яркие моменты этой истории. Смекалов бил розгами «изобличенных и неизобличенных преступников». Ка-ханов ссылал их на остров Чечень (в числе сосланных оказался и великий осетинский поэт Коста Хетагуров). Толстов отдал население произволу начальников округов. Колюбакин пулями усмирял горцев после 1905 года. Михеев установил систему прочных семейных ссылок и экзекуции в аулах. Все вместе они создали в области обстановку непрекращающихся насилий, породивших зелимхановщину.

Нужны были грандиозные сдвиги Октября, — заключает К- А. Гатуев, — чтобы эту обстановку уничтожить».

Писатель ставит на первый план социальные корни зелимхановщипы, а «дань всевышнему аллаху» трактует как завуалированный политический лозунг.

Зелимхан харачоевский — сложная натура. Его отвага, неуловимость, удаль, жестокость («стойкость в злости») создали ему ореол героя. Но он не только мстил. Скрываясь в горах, он должен был чем-то жить — питаться, одеваться, покупать патроны. Поэтому — грабил. Вину свою сознавал.

Он много писал, хотя не был грамотен по-русски; диктовал письма толмачам (переводчикам). Прежде чем дело довести до убийства, Зелимхан старался отыскать возможности предупредить зло, отвратить. Вот строки его письма полковнику Галаеву: «Я думаю, что из головы твоей утекло масло, раз ты думаешь, что царский закон может делать все, что угодно. Не стыдно тебе обвинять совершенно невинных? На каком основании наказываешь ты этих детей?

…Вы не можете подняться на крыльях, к небу и не можете также влезть в землю. Или же вы постоянно будете находиться в крепости, решая дела так неправильно?..

Кембрий — древнейший геологический пласт, окаменевшее море — должен дать нефть! Герой книги молодой ученый Василий Зырянов вместе с товарищами и добровольными помощниками ведет разведку сибирской нефти. Подростком Зырянов работал лоцманом на северных реках, теперь он стал разведчиком кембрийского моря, нефть которого так нужна пятилетке.Действие романа Федора Пудалова протекает в 1930-е годы, но среди героев есть люди, которые не знают, что происходит в России. Это жители затерянного в тайге древнего поселения русских людей.

В книгу известного ленинградского писателя Александра Розена вошли произведения о мире и войне, о событиях, свидетелем и участником которых был автор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

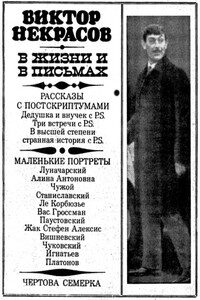

В сборник вошли рассказы о встречах с людьми искусства, литературы — А. В. Луначарским, Вс. Вишневским, К. С. Станиславским, К. Г. Паустовским, Ле Корбюзье и другими. В рассказах с постскриптумами автор вспоминает самые разные жизненные истории. В одном из них мы знакомимся с приехавшим в послереволюционный Киев деловым американцем, в другом после двадцатилетней разлуки вместе с автором встречаемся с одним из героев его известной повести «В окопах Сталинграда». С доверительной, иногда проникнутой мягким юмором интонацией автор пишет о действительно живших и живущих людях, знаменитых и не знаменитых, и о себе.

В сборник включены рассказы сибирских писателей В. Астафьева, В. Афонина, В. Мазаева. В. Распутина, В. Сукачева, Л. Треера, В. Хайрюзова, А. Якубовского, а также молодых авторов о людях, живущих и работающих в Сибири, о ее природе. Различны профессии и общественное положение героев этих рассказов, их нравственно-этические установки, но все они привносят свои черточки в коллективный портрет нашего современника, человека деятельного, социально активного.