Защитники Русского неба. От Нестерова до Гагарина - [5]

Я очень малокровный: стоит мне немного поработать согнувшись в кабинке "ньюпора", и в результате от прилива крови сильное головокружение. Здесь же я сидел несколько мгновений вниз головой и прилива крови в голове не чувствовал, стремления отделиться от сиденья тоже не было, и ноги давили на педали. Мой анероид не выпал из кармана куртки, и инструменты в открытых ящиках остались на своих местах. Бензин и масло также удерживались центробежной силой на дне бака, то есть вверху, и нормально подавались в мотор, который великолепно работал всю верхнюю половину петли.

В общем, всё это доказывает, что аэроплан сделал обыкновенный поворот, только в вертикальной плоскости, так как всё время существовало динамическое равновесие.

С этим только поворотом воздух является побеждённым человеком. По какой-то ошибке человек позабыл, что в воздухе везде опора, и давно ему пора отделаться определять направления по отношению к земле…»

Таким образом, Нестеров, впервые в мире выполнив на самолёте «Ньюпор-4» с двигателем «Гном» в 70 л. с. замкнутую петлю в вертикальной плоскости, положил начало высшему пилотажу.

«Сегодня в 6 часов вечера военный лётчик 3-й авиационной роты Нестеров в присутствии других лётчиков, врача и посторонней публики сделал на "ньюпоре" на высоте 600 м "мёртвую петлю", т.е. описал полный круг в вертикальной плоскости, после чего спланировал к ангарам», — говорилось в официальной телеграмме в газету «Вечернее время» 27 августа 1913 г.

А через два дня газета «Киевлянин» писала: «27 августа на Сырецком аэродроме в Киеве совершился знаменательный факт в области авиации: военный лётчик поручик Нестеров на "ньюпоре", постройки русского з-да "Дукс", сделал "мёртвую петлю"».

Как же отнеслись к поступку Петра Николаевича в России и за рубежом?

Один генерал назвал его чистым акробатизмом. «Мне лично кажется справедливым, если Нестерова, поблагодарив за смелость, посадят на 30 суток ареста», — уточнил он.

Не потому ли «авиационное командование русской армии и на этот раз проявило косность, не разрешив применять тактическую новинку ни в учебном процессе, ни на показательных выступлениях авиаторов. Даже в поздравительной телеграмме руководства Гатчинского Авиационного отдела отважному лётчику не рекомендовалось повторять "мёртвую петлю"».

Зато на западе «мёртвая петля» Нестерова была не просто подхвачена без всяких рекомендаций, но и стала приносить доход.

«4 сентября 1913 года Нестеров сделал описание полёта с выполнением ''мёртвой петли" в парижской газете "Manit", a 8 сентября пилот-испытатель фирмы "Блерио" Адольф Пегу повторил выдающееся достижение русского авиатора, — пишет В.П. Захаров. — На Западе и даже в России француза Пегу некоторые называли отцом "мёртвой петли". Но сам Пегу не поддержал поклонников "его приоритета", уточнив, что в действительности он «вычертил» в воздухе в вертикальной плоскости растянутую букву S, что это ещё не было петлёй.

Однако предприимчивый шеф Адольфа Пегу авиаконструктор Луи Блерио незамедлительно открыл в своих авиашколах курс обучения "мёртвой петле" и даже предложил Всероссийскому аэроклубу бесплатно обучить новой фигуре высшего пилотажа нескольких русских лётчиков.

Ирония судьбы… но в марте 1914 года два инструктора аэроклубных школ были направлены во Францию: от Петербургской — А. Раевский, от Московской — А. Габер-Влынский. Сам же Пегу был приглашён в Петербург на показательные выступления. Однако он заломил такую сумму, что организаторы авиационной недели вынуждены были отказаться от услуг иностранца».

Всё же Пегу приехал на «гастроли» в Москву в мае 1914 г.

«На Ходынском аэродроме он демонстрировал полёты и одну задругой выполнял петли, — рассказывает В. Гончаренко в статье "Как люди научились летать". — Каждый раз, когда его аэроплан оказывался вверх колёсами, зрители хором читали написанное на верхних крыльях имя пилота. Аэродром как бы захлёбывался от восторга: "Пегу!.. Пегу!.. Пегу!.."

В этот день Нестеров проездом из Петербурга тоже оказался в Москве. В Петербурге он хлопотал о средствах для постройки самолёта собственной конструкции с изменяемым углом атаки крыльев, который должен был быть более маневренным, чем французские машины.

Увы, денег ему не дали. Расстроенный лётчик вечером сидел в переполненном зале Политехнического музея, где Московское общество воздухоплавания чествовало французского гостя. Председательствовал на вечере профессор Жуковский. Пегу, рассказывая о своих полётах, честно признался, что на петлю он решился, только прочитав телеграмму из России о подвиге Нестерова.

Жуковскому сказали, что Нестеров тут, присутствует в зале.

Николай Егорович, волнуясь, поднялся из-за стола:

— Господа! Пётр Николаевич Нестеров, о котором говорил сейчас наш гость, здесь…

Зал загудел, раздались аплодисменты. Нестеров смущённо поднялся. И тут Пегу спрыгнул с подмостков, подбежал к Нестерову, взял его за руку и потащил на сцену.

Зал устроил Нестерову бурную овацию. Когда, наконец, стало немного тише, Пегу объявил всему залу через переводчика: "Я признаю первенство русского лётчика"».

А до приезда в Москву Пегу посетил Петербург тоже для демонстрации «мёртвой петли». И тогда П.Н. Нестеров разослал телеграммы в редакции российских газет следующего содержания: «Императорскому аэроклубу уже давно необходимо подтвердить, что первую "мёртвую петлю" совершил русский лётчик…»

Противостояние «сталинских соколов» и люфтваффе в первые годы Великой Отечественной войны полно трагизма. Что представляли собой советские ВВС и почему они оказались на грани разгрома? Как удалось переломить ситуацию и обрести господство в воздухе? Насколько преувеличена слава германских и преуменьшена слава советских асов? Ответы на эти вопросы дают уникальные архивные документы, использованные автором при подготовке настоящей книги.

Судьба генерал-лейтенанта Якова Александровича Слащёва удивительна даже для большинства участников Гражданской войны в России. Начав службу гвардейским офицером, Слащёв отличился в годы Первой мировой войны, а Гражданскую войну закончил корпусным командиром. Оказавшись в эмиграции, генерал Слащёв многое переосмыслил в своей жизни, результатом чего стало его возвращение в Советскую Россию и служба в Рабоче-крестьянской Красной армии.Личность генерала Слащёва была настолько ярка, что стала прототипом генерала Хлудова в пьесе М.А.

Новая книга Олега Смыслова рассказывает о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны, о людях и событиях нашей истории. Среди героев этой книги генералы и офицеры, солдаты и моряки — все те, кто приближал победу в войне. Автор не обошел своим вниманием и трагические послевоенные будни инвалидов войны.

Как известно, у каждой медали есть две стороны, а жизнь человека имеет светлую и темную сторону. В новой книге про В С Абакумова автор показывает обе стороны этой личности, используя ранее неизвестные документы. Почему именно на Абакумова обратили внимание Кобулов и Берия? После каких событий его назначили начальником Ростовского управления НКВД? Был ли виноват Абакумов в захвате немцами Смоленского архива? Какие просчеты допустила военная контрразведка СМЕРШ в годы войны под руководством генерала? Вместе с ответами на эти вопросы читатель узнает правду о последних минутах жизни опального начальника СМЕРШа.

Книга О.Смыслова посвящена одной из таинственных фигур НКВД-МГБ СССР Виктору Семеновичу Абакумову. Несмотря на то что КГБ СССР перестал существовать, дело Абакумова остается засекреченным, Его восхождение по ступеням высшей должностной лестницы ГПУ-НКВД началось во время сталинских чисток 1930-х годов, когда он занимал должность одного из заместителей Л.Берии. Во время Великой Отечественной войны Абакумов был начальником Главного управления контрразведки РККА СМЕРШ. Он контролировал практически всю советскую разведывательную сеть.

Новая книга Олега Смыслова рассказывает о судьбе незаслуженно забытого в наше время генерала Маркиана Михайловича Попова. Немногие сейчас помнят это имя, а ведь он в первые месяцы войны отстаивал Ленинград, позже прекрасно проявил себя в Московской битве, внес весомый вклад в освобождение Воронежа, участвовал в Сталинградской битве, провел знаменитую Орловскую операцию, а затем очистил от врага Брянские леса и освободил город Брянск. После войны М. М. Попов продолжал службу, занимался сохранением памяти о Великой Отечественной войне, консультировал съемки художественного фильма «Война и мир» С. Ф. Бондарчука.

Города-герои Одесса и Севастополь… Земля, обильно политая кровью советских людей в годы Великой Отечественной войны. Мужественно, самоотверженно защищали эти две твердыни на Черном море наши воины от сильного, вооруженного до зубов врага. Автор книги, ныне генерал-майор в отставке Андрей Игнатьевич Ковтун, участник описываемых событий, рассказывает об этих битвах с фашистскими захватчиками, о стойкости и мужестве советских воинов, о героях тех незабываемых дней.

«Внимание! Голубой крейсер идет в Севастополь!» Такие донесения часто передавали весной и летом 1942 года на свои аэродромы фашистские самолеты-разведчики. И десятки «юнкерсов» поднимались в воздух, чтобы перехватить советский корабль. На его курс заранее выходили вражеские торпедоносцы и катера. Но ничто не могло помешать кораблю вновь и вновь прорываться в осажденный город. «Голубой крейсер» — это лидер эскадренных миноносцев «Ташкент», корабль, ставший на Черном море почти легендарным. Во всех боях лидером командовал капитан 3 ранга Василий Николаевич Ерошенко, ныне контр-адмирал в отставке.

В своих воспоминаниях главнокомандующий морскими силами Германии гросс-адмирал Карл Дёниц подробно рассказывает о морских сражениях Второй мировой войны. Он излагает свое видение вторжения союзников в Нормандию, свое отношение к заговору против Гитлера, описывает встречи с Редером, Герингом, Шпеером, Гиммлером и Гитлером, а также свою недолгую карьеру в качестве последнего фюрера Германии.

Почти столетие прошло со времени окончания русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Однако и по сей день перед историками и исследователями тех событий стоит риторический вопрос: была ли Россия побеждена Японией? Известный историк и писатель А.В. Шишов считает, что был подписан мирный договор между двумя равноправными сторонами, а не позорная капитуляция с неизбежной военной контрибуцией. В книге убедительно показано, что военных ресурсов и возможностей у России оставалось гораздо больше, чем у Японии, хотя японцы и получили почти полное господство на морском театре.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Кому не известно выражение «солдатская правда»? Последнюю зачастую противопоставляют «правде генеральской»: она, мол, куда более сурова и объективна, чем генеральская, формирующаяся в надежном блиндаже или служебном кабинете. Но Великая Отечественная война показала, что такое противопоставление весьма условно. Бытовой комфорт терял свои преимущества перед необходимостью для военачальников исполнять не только сугубо военные, но и политические функции, что в условиях советской действительности было фактором дополнительного риска.

После демонстрации телесериала «Штрафбат» не найти человека, который бы не знал о существовании в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны штрафных частей. Оценка фильма — не главная цель книги военного историка Ю.В. Рубцова, тем не менее она высказана отчетливо и состоит в неприятии художественной и гражданской позиции сценариста Э.Я. Володарского и режиссера Н.Н. Досталя.Основные же задачи книги — показ исторической и жизненной правды о штрафниках Великой Отечественной и аргументированный отпор «новопрочтенцам» всех мастей.

Тема кладоискательства, а вместе с ней пираты, сундуки с несметными сокровищами и подземелья волнуют человечество еще со времен фараонов. Но сокровища Второй мировой – клады иного рода, хотя и здесь события разворачивались зачастую в глубоких подземельях, а методы добычи этих кладов сродни пиратским. Что таится до сих пор на дне альпийского озера Топлицзее? Куда исчез литерный поезд, везший из Будапешта золотые слитки и картины на миллионы долларов? Где хранится подлинное копье императора Оттона III? Суждено ли найти Янтарную комнату? Какие секретные грузы и куда вывозили подводные лодки Деница весной 1945 года? Эти и многие другие вопросы, заданные в книге, еще ждут ответов.

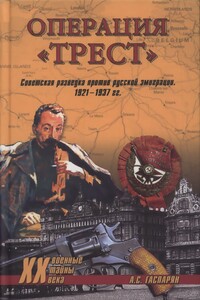

До сих пор историков волнуют многие обстоятельства двух громких операций советской разведки начала двадцатых годов — «Синдикат-2» и «Трест». Конечной их целью, по заявлению руководителей ОГПУ Ф. Дзержинского и В. Менжинского, было выявление и разгром антисоветских подпольных организаций на территории Советской России.Обе операции прошли успешно — в эмигрантские структуры были внедрены советские агенты, на территорию СССР, под предлогом важных встреч для продолжения борьбы был заманен и вскоре арестован видный деятель белой эмиграции Борис Савинков.