Записки пожилого человека - [5]

Пусть, однако, не возникнет ложное представление — Некрасов страстно интересовался не только книгами о войне, а вообще „оттепельной“ литературой. В ту пору, как и в наши „перестроечные“ дни, оживление в литературе сулило долгожданные перемены в жизни — так к этому относился Некрасов, для него текущая литература была и барометром общественного бытия. Он услышал о выходе „Тарусских страниц“ и попросил достать ему альманах. Через несколько дней пришло письмо, там приписка, видно, письмо уже было написано: „Тарус[ские] страницы“ получил. Лучше всего, по-моему, Слуцкий и местами Корнилов. Но еще не все прочел. Говорят, собираются уничтожать. А?» И в следующем письме: «Как дела с „Тарус[скими] страницами]“? Мне больше всего понравились Слуцкий, Казаков (особенно второй рассказ) и Окуджава. Володьку [Корнилова. — Л. Л.] я читал раньше. А вообще — будут долбать или нет?» Вот этим тогда и жили: удастся напечатать или зарежут, уничтожат или проскочит?

После того как Некрасов вынужден был уехать за рубеж, его имя, его произведения стали запретными для печати, вычеркивались цензурой.

А без творчества Некрасова, прежде всего без повести «В окопах Сталинграда», вся картина развития литературы о войне — и не только о войне, хочу это повторить, — оказалась не просто обедненной, а искаженной, сфальсифицированной. Противоестественность этого зияния в истории современной нашей литературы бросалась в глаза не только специалистам, но и самым обыкновенным читателям, — это было одним из самых вопиющих проявлений лжи, превратившейся в систему…

Я познакомился с Некрасовым через восемь лет после того, как прочитал «В окопах Сталинграда». Познакомился совершенно неожиданно, можно сказать, столкнувшись на улице, если считать улицей хоры Колонного зала Дома союзов во время Второго съезда писателей. Наверное, рано или поздно это знакомство состоялось бы: или в связи с делами службы — вскоре после съезда я начал работать в «Литературной газете», или потому что как критик занимался главным образом литературой о войне, или потому что все шире становился круг общих знакомых — кто-нибудь да познакомил бы. Но свел меня с ним все-таки случай. В том, как это было, проступает характер Некрасова, поэтому я решил об этом рассказать.

На съезде я оказался по довольно неожиданному стечению обстоятельств, о которых расскажу в другом месте. У меня был гостевой билет на все заседания, кроме первого, проходившего в Кремле. Потом, после шести лет работы в «Литературной газете», у меня возникла идиосинкразия к писательским собраниям, конференциям, съездам, которые по долгу службы пришлось в большом количестве посещать, а тогда все было вновинку, интересно было послушать известных писателей, и я аккуратно ходил в Колонный зал. Облюбовал себе место на хорах: там было малолюдно, а главное, можно было в любой момент, когда выступал скучный оратор, выйти покурить.

Однажды рядом со мной сел худощавый, я бы даже сказал, поджарый человек, с тонкими чертами лица, усиками и падающим на лоб чубом густых черных волос. Ему бы играть в кино белогвардейских офицеров, подумал я. В его облике было что-то «мушкетерское», «французское», несмотря на простецкую то ли ковбойку, то ли трикотажную рубашку с расстегнутым воротом. Мы начали время от времени перебрасываться ироническими репликами: поводов для этого в выступлениях было предостаточно. У моего соседа была очень живая мимика, говорил он немножко в нос, с хорошо знакомой мне с детства южной певучей интонацией, его реплики были остроумны, иногда колючи, но не злы, — его не раздражало, а скорее забавляло происходящее.

Мне очень понравился этот человек. Он держался с редкой естественностью и свободой, в нем было какое-то удивительное, сразу же обнаруживающееся обаяние. Когда был объявлен перерыв и мы поднялись, чтобы пойти в курилку, он сказал: «Давайте познакомимся, — и представился, — Некрасов, Виктор Платонович». Стараясь не показать, что я оторопел от изумления, я пробормотал что-то о его книгах (только что в «Новом мире» была напечатана повесть «В родном городе», сразу же вызвавшая в критике споры), и о том, как рад с ним познакомиться, и еще что-то в этом роде. Однако он не поддержал разговор о своих книгах, повернул его к съезду…

Почему я не узнал его, ведь видел же в книге его фотографию? Наверное, потому, что мне в голову не приходило, что такой известный писатель вздумает сидеть где-то на верхотуре. А потом, я почему-то полагал, что он должен выглядеть и держаться по-особому, во всяком случае солидно, а в Некрасове никакой солидности и в помине не было, он был, если можно так сказать, антисолиден. Своего писательского веса он совершенно не ощущал, нередко вел себя с юношеской непосредственностью и свободой, шокировавшей блюстителей хорошего тона. Если он наталкивался на человека надутого, манерного, исполненного чувством собственной значительности, тут же начинал его задирать, дразнить, подкалывать. Таких людей он распознавал мгновенно и действовали они на него, как красная тряпка на быка. Не обращая никакого внимания на непочтительное, даже панибратское отношение к себе каких-то едва знакомых людей, он не выносил и в самых малых дозах напыщенного самодовольства. При этом Некрасов обладал обостренным чувством независимости и собственного достоинства, что выводило из себя начальство, пытавшееся с помощью кнута и пряника — большей частью кнута — если не поставить его на колени, то хотя бы принудить считаться с правилами административных «игр». Ему казалось унизительным хоть в чем-то уступить начальству, подыграть — и не потому, что он известный писатель, дорожащий своей репутацией, а потому, что война приучила его не дрожать за свою шкуру. Это правило он перенес и в нашу нелегкую и небезопасную мирную жизнь.

Л. Лазарев, Ст. Рассадин и Б. Сарнов — критики и литературоведы. Казалось бы, профессия эта располагает к сугубой серьезности. И тем не менее, выступая в жанре литературной пародии, они не изменяют своей профессии. Ведь пародия — тоже форма художественной критики.В скором времени у трех критиков выходит книга литературных пародий — «Липовые аллеи». Выпускает ее издательство «Советская Россия».Пародии, которые мы печатаем, взяты из этой книги.Из журнала «Смена» № 11, 1965 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

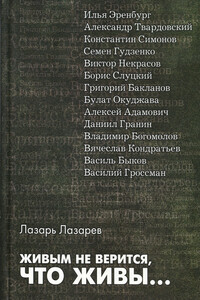

Эта книга посвящена судьбе и творчеству писателей, неразрывно связанных с Великой Отечественной войной: И. Эренбурга, А. Твардовского, К. Симонова, С. Гудзенко, В. Некрасова, Б. Слуцкого, Г. Бакланова, Б. Окуджавы, А. Адамовича, В. Богомолова, В. Кондратьева, В. Быкова, В. Гроссмана, Д. Гранина. Автор книги — тоже участник Великой Отечественной войны. Как литературный критик много лет занимался книгами о войне.

Л. Лазарев, Ст. Рассадин, Б. Сарнов - критики и литературоведы. Казалось бы профессия эта располагает к сугубой серьезности. И тем не менее, выступая в в жанре литературной пародии они не изменяют своей профессии. Ведь пародия - тоже форма художественной критики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

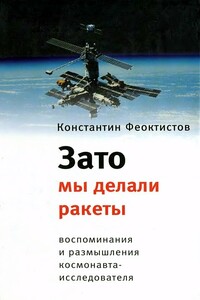

Константин Петрович Феоктистов — инженер, конструктор космических кораблей, один из первых космонавтов.Его новая книга — увлекательный рассказ о становлении космонавтики и о людях, чьи имена вписаны в историю освоения космоса. Но главная озабоченность К. П. Феоктистова — насущные проблемы человечества. Своими размышлениями о подходах к решению глобальных задач настоящего и ближайшего будущего делится с читателями автор.

«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.

Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.

В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)