Западноевропейская литература ХХ века - [5]

Поль Верлен (1844 – 1896)

Творчество П. Вер лена, впитавшего сложный и разнообразный спектр романтической традиции от Ж. Нерваля, В. Гюго и Парнасской школы до поэзии Ш. Бодлера, представляет собой очередной эксперимент в создании новых форм поэтической выразительности.

Первый поэтический сборник П. Верлена «Сатурналии» появился в 1867 году. Затем последовали сборники «Галантные празднества» (1869) и «Добрая песня» (1870), в которой звучит на-

дежда на «простые тихие семейные радости». Однако «счастья не случилось». Встреча с А. Рембо в 1871 году привела к разрыву с семьей. Связь с Рембо, отъезд обоих поэтов в Бельгию, затем в Англию сопровождались бесконечными ссорами, полуголодным нищенским существованием, богемным времяпрепровождением, пристрастием к алкоголю.

Попытка «жить вдвоем» привела к окончательному разрыву весной 1873 года; все завершилось выстрелом Верлена в Рембо. Заключенный на два года за покушение, Верлен написал в тюрьме лучшие стихотворения, вошедшие в сборник «Романсы без слов» (1874).

В творчестве 80-х годов выделяются сборники «Давно и недавно» (1884), «Любовь» (1888), эссе «Проклятые поэты» (1884), посвященное А. Рембо, С. Малларме и «бедному Лелиану» (т.е. самому себе).

Связь с романтической традицией определяет содержание и форму ранних стихотворений П. Верлена, вошедших в сборник «Сатурналии». Внешний, предметный мир становится отражением души поэта, с отчаянием признающегося в потере веры и устойчивых ориентиров в мире:

Верлен в ранней лирике («Сатурналии», «Галантные празднества», «Добрая песня»), опираясь на бодлеровскую теорию соответствий, перерабатывает ее в «новую систему», в которой «душа» и «мир» ощущаются поэтом как части единого целого, утратившие связь со стихией первоначал. Откликаясь на текучую неуловимость мира, душа поэта тоскует и плачет, томясь по утраченному единству. В «Осенней песне» (пер. А. Гелескула) Верлен отождествляет себя с осенним пейзажем: «Издалека / Льется тоска / Скрипки осенней, – / И, не дыша, / Стынет душа в оцепененье».

«Всякое искусство совершается через частичное отождествление с околдованным... Всякое душевное прикосновение подобно прикосновению волшебного жезла» (Новалис). Магия отождествления рождает в «Осенней песне» новые средства поэтической выразительности: слово «нависает», «внушает», теряя отчетливость понятий и обретая новую ценность уже не по смыслу, а по своему музыкальному звучанию. Доминирующей тональностью «Осенней песни» становятся тоска и меланхолия:

«Галантными празднествами» в XVIII веке называли живопись Ватто, изображавшего мир праздников, маскарадов, Коломбин и Арлекинов (картина «Жиль») в тончайшей гамме мимолетных настроений. Стихотворения этого сборника – дань памяти Ватто, незаслуженно забытого современниками и возвращенного в сокровищницу мирового искусства усилиями Ш. Бодлера, П. Верлена и братьев Гонкур. Поэтическое пространство «Галантных празднеств» растворяется в тончайших переливах души поэта, откликающейся на неисчерпаемо разнообразный мир французского живописца. Стихотворение «Лунный свет» (пер. А. Гелескула) пронизано тоской и томленьем по «несказанному», рождая смутные, неопределенные, зыбкие образы и ассоциации:

В ранней лирике Верлена предметный мир и душа поэта, зеркально отражаясь друг в друге, порождают мерцающую палитру образов, сквозь которую проглядывает «несказанное». «Выражение неясного, которое то бросает меня в дрожь, то приводит в трепет, – того неясного, чей источник мне совсем неведом, – вот все, чем я располагаю» (Верлен. Письма).

«Метафора» Верлена особенного свойства: она не несет присущего ей антропоморфного смысла в одушевлении природы, устанавливающего отношения параллелизма между поэтом и предметным миром. «Душа» и «вещи» в верленовской поэзии единоприродны, воплощая сущность (стихию первоначал), скрытую видимостью. Верленовская «метафора» является, по существу, символом.

Стремление передать «невыразимое», «несказанное» обусловливает движение П. Верлена к синтезу искусств – синестезии поэзии, живописи, музыки. В программном стихотворении «Поэтическое искусство» Верлен призывает «сломать шею риторике» и создать новые формы выразительности – живописно-музыкальную образность:

Верлен развивает бодлеровскую традицию музыкальности, провозглашая господство музыки над смыслом, утверждая права «зыбкой песни» («Поэтическое искусство»).

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

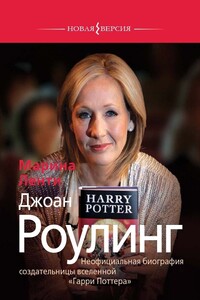

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.