Занимательное литературоведение, или Новые похождения знакомых героев - [4]

Так вот эта Татьяна Андреевна Кузминская написала в свое время довольно толстую книгу воспоминаний под названием "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне". И в этой книге она постоянно дает понять, что Толстой во всех своих романах, как правило, описывал живых людей, своих родственников, друзей, знакомых.

Она приводит, например, такой случай.

ИЗ КНИГИ Т. А. КУЗМИНСКОЙ

"МОЯ ЖИЗНЬ ДОМА И В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ"

Я помню, когда вышел роман "Анна Каренина", в Москве распространился слух, что Степан Аркадьевич Облонский очень напоминает типом своим Василия Степановича Перфильева. Этот слух дошел до ушей самого Василия Степановича. Лев Николаевич не опровергал этого слуха. Прочитав в начале романа описание Облонского за утренним кофе, Василий Степанович говорил Льву Николаевичу:

- Ну, Левочка, целого калача с маслом за кофеем я никогда не съедал. Это ты на меня уже наклепал!

Эти слова насмешили Льва Николаевича.

Как видим, на этот раз Толстой довольно добродушно отнесся к слуху о том, что он вывел в своем романе живого человека, своего доброго знакомого.

Но еще удивительнее его реакция на другое утверждение Татьяны Андреевны Кузминской.

Рассказывая о том, как Лев Николаевич, еще в пору ее детства, часто ходил к ним в дом и как атмосфера и вся жизнь этого дома были потом воссозданы им в романе "Война и мир", Кузминская точно называет, кого именно из ее родственников и знакомых Толстой вывел в своем романе и под какими именами: "Борис Друбецкой - это Поливанов. Графиня Ростова - живая мама. А Наташа это я!"

Казалось бы, это должно было сильно рассердить Толстого. Во всяком случае, если его раздраженные уверения, что он никогда не занимался списыванием реально существовавших людей, а случись ему заняться таким пустяковым делом, он просто стыдился бы печататься, были искренни, прочитав (или услышав) безапелляционное утверждение сестры своей жены, что Наташа Ростова - это не кто иная, как она сама, Лев Николаевич должен был хотя бы мягко попенять свояченице, разъяснив ей, что она заблуждается, что на самом деле Наташа Ростова - вовсе не она, не Таня Кузминская, и не другая какая-нибудь девочка или молодая женщина, а "вообще НИКТО, как и всякое лицо романиста".

Толстой, однако, этого не сделал.

Мало того! Он даже подтвердил однажды, что нахальное заявление его свояченицы, будто Наташа Ростова - это она, и в самом деле не так уж безосновательно.

8 декабря 1866 года Лев Николаевич написал письмо художнику Башилову, который работал над иллюстрациями к "Войне и миру". Особое внимание в этом письме он уделил рисунку, на котором была изображена Наташа.

ИЗ ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО М. С. БАШИЛОВУ

Я чувствую, что бессовестно говорить Вам теперь о типе Наташи, когда у Вас уже сделан прелестный рисунок; но само собой разумеется, что вы можете оставить мои слова без внимания. Но я уверен, что вы, как художник, посмотрев Танин дагерротип 12-ти лет, потом ее карточку в белой рубашке 16-ти лет и потом ее большой портрет прошлого года, не упустите воспользоваться этим типом и его переходами, особенно близко подходящим к моему типу.

Выходит, сам Толстой как бы подтверждает, что его Наташа - это Таня Кузминская. Ну, если даже и не совсем Таня, то, во всяком случае, облик Тани "особенно близко подходит" к созданному им "типу".

Но как же тогда нам быть с его решительным утверждением, что "та деятельность, которая состоит в описании действительно существующих лиц" не имеет решительно ничего общего с тою, которой он всю жизнь занимался?

Чем больше читаешь писем Толстого, тем более странным и непримиримым кажется это противоречие.

С одной стороны, Толстой не устает подчеркивать, что описание действительно существующих или существовавших лиц не имеет ничего общего с работой настоящего писателя.

С другой стороны, он то и дело обращается к родственникам, друзьям и знакомым с такими, например, просьбами:

ИЗ ПИСЕМ Л. Н. ТОЛСТОГО

Таня, милый друг, сделай мне одолжение. Спроси у Саши брата, можно ли мне в романе, который я пишу, поместить историю, которую он мне рассказывал...

У меня давно бродит в голове план сочинения, место действия которого должен быть Оренбургский край, а время - Перовского. Теперь я привез из Москвы целую кучу матерьялов для этого. Я сам не знаю, возможно ли описывать В. А. Перовского и, если бы и было возможно, стал ли бы я описывать его; но все, что касается его, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично. Что бы вы сказали и его родные? Не дадите ли Вы и его родные мне бумаг, писем? с уверенностью, что никто, кроме меня, их читать не будет, что я их возвращу, не переписывая и ничего из них не помещу. Но хотелось бы поглубже заглянуть ему в душу.

Так что же, может быть, Т. А. Кузминская все-таки была права? И может быть, даже княгиня Волконская, решившая, что под именем Андрея Болконского Толстой вывел какого-то ее родственника, тоже была не так уж далека от истины? Может быть, Толстой просто не хотел посвящать широкую публику в секреты своего ремесла и сознательно утаивал правду? Я мог бы высказать тут много разных догадок и предположений. И даже сообщить некоторые факты, подтверждающие эти мои догадки.

Книга популярно рассказывает школьникам об особенностях художественной литературы, которая содержит в себе множество увлекательнейших загадок. Авторы ставят своей целью помочь школьникам ориентироваться в огромном океане литературной науки.

(Сценарии популярной радиопередачи семидесятых годов) В книге собраны сценарии популярных радиопередач "В стране литературных героев". Вместе со школьником Геной и профессором Архипом Архиповичем читатель посетит удивительную страну, где, не старея и не умирая, живут герои, когда-то созданные воображением писателей. Эти радиольесы соединяют в себе занимательные сюжеты с серьезной познавательной проблемой. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

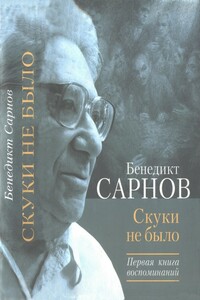

Книгу своих воспоминаний Бенедикт Сарнов озаглавил строкой из стихотворения Бориса Слуцкого, в котором поэт говорит, что всего с лихвой было в его жизни: приходилось недосыпать, недоедать, испытывать нужду в самом необходимом, «но скуки не было».Назвав так свою книгу, автор обозначил не только тему и сюжет ее, но и свой подход, свой ключ к осознанию и освещению описываемых фактов и переживаемых событий.Начало первой книги воспоминаний Б. Сарнова можно датировать 1937 годом (автору десять лет), а конец ее 1953-м (смерть Сталина)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должна состоять из двадцати глав. В каждой из них разворачивается сюжет острой психологической драмы, в иных случаях ставшей трагедией. Отталкиваясь от документов и опираясь на них, расширяя границы документа, автор подробно рассматривает «взаимоотношения» со Сталиным каждого из тех писателей, на чью судьбу наложило свою печать чугунное сталинское слово.В первую книгу из двадцати задуманных автором глав вошли шесть: «Сталин и Горький», «Сталин и Маяковский», «Сталин и Пастернак», «Сталин и Мандельштам», «Сталин и Демьян Бедный», «Сталин и Эренбург».

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.