Загробный мир по древнерусским представлениям - [5]

Всматриваясь в явление смерти и ища разрешения его, далекий предок наш прежде всего должен был остановиться на самом акте смерти. Он видел бездыханный труп и вместе с этим трупом и живой организм. Кроме этого, его поражала резкая перемена, происходившая в организме человека: организм полон жизненной силы, но вот мгновение — и уже в нем нет ни одного признака этой силы, он неподвижный и холодный труп покойника. Перед предком-язычником невольно становились вопросы: что за таинственная сила, которая производит такое разрушающее действие, что живило организм, куда уходит обитавшая прежде в организме живая сила, оставляя, по своем уходе, только труп? Предку-язычнику нужно было подыскать какое — либо объяснение первым для него вопросам, чтобы темнота не могла тяготить его. Куда же он обращался за разъяснением и где его для себя старался найти? Естественно, что прежде всего за разъяснением он обращался к окружающему его миру и искал подобия аналогичных случаев и, наблюдая их, старался объяснить поставленные себе самому вопросы.

Представления о смерти

Живя тесной жизнью с природой, понимая ее по аналогии со своим собственным существованием, предок видел, что с заходом солнца на ночь дневная жизнь прекращается, в природе все погружается в мрак и засыпает; видел он также, что с помрачением ярких лучей солнца зимними туманами и облаками начинаются стужи и морозы, небо перестает посылать дожди, природа замирает, ее летняя деятельность прекращается; когда же дневное светило появляется, мрак пропадает и снова начинается день, снова все приходит в движение. Явившаяся же с теплыми лучами солнца весна пробуждает природу, и в ней начинается кипучая жизнь и деятельность. Видел это предок в природе и, обращаясь к трупу и своему живому организму, замечал, что тело живет внутренней силой, теплотой, заключенной в нем, — цепенеет же и лишается деятельности с исчезновением внутренней теплоты, внутренней силы, и у него возникает воззрение, по которому жизнь отождествляется им со светом и теплотой, а смерть

— с мраком и холодом [147, 33].Следы воззрения на смерть как на мрак и холод мы встречаем у родственных нам народов. Так, у чехов в Краледворской рукописи мы находим такое выражение: «ро puti wsei z vesny po Moranu», т. е. на пути от весны до Мораны; здесь под весной разумеется юность, жизнь, а под словом Морана — старость, смерть и зима [13, 35]. Или в другом месте про убийство Власлава говорится, что он повалился на землю:…wscati пе mazese;

Встречаем следы этого воззрения и на Руси в похоронной причети, где часто повторяется, что человек умирает:

Вроде солнышко за облака теряется,

или:

Красно солнышко Укатается за горы толкучие, За леса дремучие, В водушки глубокие [18, XII].

«Зашло мое солнечко красное» [13, 36–37], — причитает мать на могиле дочери. Везде здесь мы видим, что жизнь человеческая скрывается и закатывается подобно тому, как ежедневно закатывается и скрывается от нас солнце и вся природа погружается в мрак.

Действительность воззрения на смерть как на мрак и холод отражается и в языке. Так, наш глагол «околеть» употребляется в двояком смысле: «озябнуть» и «умереть», а глагол «истывать (стынуть) — в смысле: «издыхать». Слова же «смерть, мор, умирать» в основе своей имеют общий корень со словами «мрак, мерцать, померкнуть» [11, 101;29, 69;223, 31;226]. Если же поглядим в термины, обозначающие в языках индоевропейских народов понятие смерти: санскритск. «mrin mrije», греческ. meirein, литовское «mirti», то увидим, что и здесь все эти термины, как и наши слова: «умирать», славянское «мрети», произошли от корня «mri» (усиленное «mar»), выражающего впечатление мрака,

'Встать не может; Морана его усыпила в черную ночь [13].

холода, пустыни, увядания [91, 174; 131, 299–316], что еще больше подтверждает мысль, что наши предки смерть отождествляли с мраком и холодом.

Акт смерти, кроме мрака и холода, напоминал предку и акт сна. Отсюда у него появляется воззрение, что смерть есть сон. Такое воззрение могло быть естественным следствием более раннего, вышеупомянутого воззрения, по которому смерть отождествлялась с мраком. Действительно, если смерть отождествлялась с мраком, то вместе с тем она должна была отождествляться и соумерший [13, 36]. сном, в который погружает всю природу зимний мрак. Могло такое воззрение сложиться и под влиянием того обстоятельства, что сон неразлучен со временем ночи, а заснувший напоминает умершего, потому что он так же смежает свои очи и так же делается недоступным впечатлению света, как и

Указания на отождествление смерти со сном или, по крайней мере, веру в их близкую связь между собой мы встречаем еще у греков. Так, Гомер в своей «Илиаде» называет Смерть и Сон близнецами, а Гесиод —

чадами Ночи. Греки и римляне признавали Upnos-Somnus братом Смерти: оба брата живут на западных границах мира — в глубоком подземном мраке, возле царства мертвых; там возлежит Somnus на маковых снотворных цветках в сладком покое, а вокруг его ложа толпятся легкие сновидения в неясных образах [13, 36]. Выражения, влагаемые русскими и другими славянскими сказками в уста богатырей, воскресающих после смерти, доказывают существование подобных же воззрений и у славянских племен. Обыкновенно богатырь или сказочный герой, получая снова жизнь от окропления живой водой, говорит: «Ах, как же я долго спал!» В Краледворской же рукописи читаем, что «Могепа» Власлава «sypase»

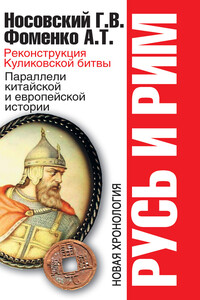

Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.