Забавы вокруг печки. Русские народные традиции в играх - [5]

Услыхал такие речи Котонайко, жалко ему хозяев своих стало. «Как бы, — думает, — мне змеищу-ту обхитрить?» Покумекал маленько, да и говорит: «Ну коли путь такой дальний держишь, негоже мне тебе отказывать: полежи да отдохни тут маленько, сил поднакопи. Токо дай-ко мне часок-другой глаз твоих поносить: хочу я на праздницек сбегать — на людей посмотреть, да себя показать; совсем я истомился под пецькой-то сидюци, серых мышей пасуци, тараканов гоняюци, света белого не видюци». Жалко было медянке с глазами-то расставаться — ну да что делать! «Ладно, — говорит, — дам я тебе глаза поносить. Токо ты допоздна-то не загуливайся, чтобы как люди-те с празд-ницька придут, мне с ними поскорей разделаться!» Схватил тут Котонай медянкины глаза — и был таков! По деревне бежит, глазом поведет — все вокруг обмирает, все встречные-поперечные от Кота Котонаевиця разбегивают-ся, все зверя диковинного приужахиваются.

Добежал Котонай до гульбища: тут красны девки да добры молодцы прогуливаются, малы детушки пошаливают, а мужики да бабы мясо варят, на столы ставят, к пиру готовятся. Учуял Котонайко мясной дух, да как скакнет к огню, где котлы-то стоят, бычьи хвосты да уши кипят. Искры от костра-то полетели, да в глаза-те ему и попали. Тут Котонай света белого не взвидел, слезами горючими залился: «Всю-то жизнь свою я под пецькой просидел, никого не видывал, ничего не слыхивал. Токо глазки-те мне Бог сподобил на праздницек посмотреть, на красных девушек полюбоваться, как огнем-то мне их и повыжгло!»

Стали тут девушки Кота Котонаевиця утешивать да поглаживать, стали глазки ему водой ключевой промывать, стал Котонай щуриться, стал оглядываться. Видеть-то все видит, да только силу глаза его потеряли, все колдовство огонь-то из них выжег. А глаза у него и до сей поры по ночам светятся; а как увидит Котонайко огонь или солнце, так глаза-те щурит — боится, что опять в них искры попадут».

«А как же, дедушко, змея-то?» — «Медянка-то? Сидела она под пецькой, сидела, Кота Котонаевиця дожидалася. Да смекнула, видно, потом, что обманул он ее, ни с чем оставил. Шмыгнула в подпол, да и была такова. Так теперь в лесах да в болотах малых робяток поджидает, чтобы их жалить, когда они в лес по грибы да по ягоды пойдут. А Котонай как медянку увидит, так и норовит ее загрызть, за добрых людей, за загублены души христианские отомстить».

Про то, как малые ребята Христа славили

Зимой, когда снегу по окна метель наметет, кончается Филиппово говенье и наступает Рождество Господне. Мама тогда в избе начинает убираться и «коровушек» стряпать — разных птичек, лошадок, коров из твердого теста лепить и в печку сажать, чтоб они там хорошенько подрумянились. Ребятёшки и рады: между собой судятся-рядятся, кому какая коровушка достанется, и все маме помогать приноравливаются: кто рожки коровушке лепит, кто лошадке хвост А маменька им про Христа Бога сказывает: про то, как воссияла звезда вифлеемская и весь мир узнал, что на свете Сын Божий появился, и про то, как Матерь Божья, Пресвятая Богородица от врагов под деревом укрыться хотела, и не прикрыла ее осина, потому и считают ее люди проклятым деревом: и в огне она не горит, и дом из нее не построишь, и в тени под ней в знойный день не укроешься.

Много разных историй мама в эти дни челядёшкам рассказывает: и про трех волхвов, и про тьму египетскую, и про Ноев ковчег, и про избиение младенцев — одна другой чуднее и завлекательнее. А то еще станет стихи петь:

А перед ужином мама челядёшкам скажет. «Ну-ко те посмотрите, нет ли каких зёрнушек под столом». Вся ребятня разом под стол заберется и давай шабуршить наперебой. Какое зернышко кто найдет, скорее к отцу или к маме бежит: «Нашел, нашел зёрнушко!» — «Ну-ко, покажь какое?. Ржаное. Видно рожь сево года будет хороша». Тому, кто зернышко нашел, и честь, и почет, и самая наилучшая коровушка, и первая ложка каши.

Пока мама к празднику готовится, ребятишки на печь взберутся побарахтаться да покубыряться, да и выроют на запечке мешочек с лодыжками. Лодыжки — это маленькие косточки от ног барашка. Раньше их в каждой семье много копилось. Зимой на святки в них все от мала до велика целыми днями игрывали, чтобы овечки лучше велись. У каждой лодыжки четыре стороны и каждая по-своему называется' выпуклая — «горбиком» или «горкой», с углублением — «ямкой» или «лункой», боковая ровная — «повная», а боковая с выемкой — «сак» Каждая сторона в игре важна: на какую сторону косточка упадет — от того выигрыш зависит.

Альманах «Российский этнограф» является изданием самого широкого профиля. Кроме академических работ в нем будут публиковаться этнографические очерки, путевые заметки и другие материалы, представляющие интерес для этнологической дисциплины.Издателя не разделяют некоторых позиций авторов альманаха.

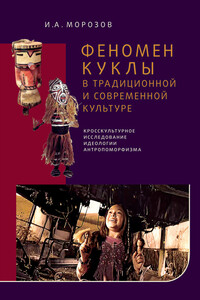

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино)

Книга Андре Гийу, историка школы «Анналов», всесторонне рассматривает тысячелетнюю историю Византии — теократической империи, которая объединила наследие классической Античности и Востока. В книге описываются история византийского пространства и реальная жизнь людей в их повседневном существовании, со своими нуждами, соответствующими положению в обществе, формы власти и формы мышления, государственные учреждения и социальные структуры, экономика и разнообразные выражения культуры. Византийская церковь, с ее великолепной архитектурой, изысканной красотой внутреннего убранства, призванного вызывать трепет как осязаемый признак потустороннего мира, — объект особого внимания автора.Книга предназначена как для специалистов — преподавателей и студентов, так и для всех, кто увлекается историей, и историей средневекового мира в частности.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге собраны ценнейшие научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Среднего Востока (обозначение стран Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном). Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Книга раскрывает внутреннее содержание, характер действий вооруженных сил Японии на их пути от победы в Перл-Харборе до подписания акта о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури» в Токийском заливе. Она представляет интерес для всех, кто интересуется историей войны на Тихом океане в 1941–1945 годах.

Капитальный труд посвящен анализу и обобщению деятельности Тыла Вооруженных Сил по всестороннему обеспечению боевых действий Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.Авторы формулируют уроки и выводы, которые наглядно показывают, что богатейший опыт организации и работы всех звеньев Тыла, накопленный в минувшей войне, не потерял свое значение в наше время.Книга рассчитана на офицеров и генералов Советской Армии и Военно-Морского Флота.При написании труда использованы материалы штаба Тыла Вооруженных Сил СССР, центральных управлений МО СССР, Института военной истории МО СССР, Военной академии тыла и транспорта, новые архивные документы, а также воспоминания участников Великой Отечественной войны.Книга содержит таблицы.