Йоше-телок - [5]

— Ach, wie herrlich dieser Wunder-Rabbi sieht aus! — говорили они друг другу. — Мужчина с такими черными глазами наверняка умеет любить… nich wahr?[23]

Рахмановский ребе терпеть не мог своего свата. Даже стыдился его. Ему претили дикарские повадки реб Мейлеха, его манера причмокивать сигарой, то и дело сплевывая на землю; его распахнутая атласная жупица, всклокоченная борода и пейсы, хрипловатый голос, привычка размахивать руками, грубые словечки, все его волосатое мясистое тело, источающее резкие запахи пота, миквы, сигарного дыма, кожаных ремешков тфилин[24], булок и медовухи.

Нешавский ребе махал руками при разговоре, наступал Рахмановскому ребе на ноги, все время припирал его толстым животом то к одному, то к другому дереву, хватал за пуговицы, толкал локтями, теснил его, хотя места хватало, пихал в бок, десятки раз повторял одну и ту же мысль, проглатывал слоги, брызгал слюной и непрестанно хватал его за холеную бородку.

Только ради того, чтобы отделаться от него, Рахмановский ребе согласился на брак. Он не мог дольше выносить его торга о приданом и подарках, его буйного восторга, а главное — его запаха. Во время разговора Рахмановский ребе все время держал у тонкого носа золотую табакерку.

— О, о, — восхищался он, — что за прелесть этот табак.

Согласие на брак он дал, но назначать день свадьбы не спешил. И поэтому реб Мейлех забрасывал его письмами. Рахмановскому ребе была хорошо известна торопливость Нешавского цадика. Рахмановский габай Мотя-Годл — человек с острым, как у хищной птицы, носом, злой сплетник и ненавистник галицийских хасидов — всякий раз, отдавая своему ребе письмо, отпускал шутки в адрес его свата.

— Ребе спешит под хупу, — говорил он, — девица не дает ему спокойно почитать Тору… неудивительно… после трех-то жен… еще бы.

Рахмановский цадик ругал Мотю-Годла.

— Мотя, у тебя слишком длинный язык, — выговаривал он ему. — Твой язык тебя в ад заведет.

Но Мотя-Годл знал, что на самом деле ребе приятны его слова. Тот даже не хотел сам читать письма свата, а приказывал ему читать вслух. К тому же он завидовал старому Нешавскому ребе, его сватовству. Чтоб такому старику досталась молодая девица!

— Да простит мне Бог, — говорил он жене, бледной, нервной женщине с лицом как пергамент, несущей в себе все болезненное наследие знатного рода, — что это свату так неймется? Такое пристало бы молодому вдовцу…

И негромко вздыхал.

Супруга ребе — разумница, женщина с мужским складом ума — тонким душевным чутьем, что так обострено у болезненных женщин, распознала в речи мужа зависть к свату. Это ударило ее в самое больное место. Она закусила бледную губу и тихо сказала:

— Пусть делает, что хочет, но я моего Нохемче в Галицию не отправлю. Он еще ребенок… Торопиться некуда.

Рахмановский ребе отвечал свату изысканными письмами, что ни слово — жемчужина. При этом он не показывал своей неприязни, а, напротив, осыпал его громкими, преувеличенными титулами и уворачивался от ответа с помощью различных стихов и мудрых поговорок из Геморы.

Оба они, и отец и мать, знали, хоть и не говорили этого, что Нохемче еще слишком рано жениться. Тонкий, стройный, как его отец, нежный, как молоденькая девушка, Нохемче был вдобавок нервным и чувствительным, как и его мать, как и все предыдущие поколения изнеженной знати по материнской линии. К тому же он был увлечен высшими сферами, каббалой. Сколько отец ни увещевал его, сколько раз ни объяснял, что юноше, достигшему бар мицвы, лучше бы выучить лист Геморы, Нохемче не уступал. Он прятался в комнатах, запирался, чтобы ему никто не мешал, и погружался в тайное мистическое учение. Он вообще был со странностями, этот Нохемче. Молчаливый, скрытный, он смотрел по сторонам большими распахнутыми глазами, однако зачастую не видел даже самой малости из того, что происходит вокруг. Нохемче тайком готовился к великим делам. Он читал об Ари[25], создававшем голубей с помощью каббалы, и хотел повторить его чудеса. Кроме того, он часто совершал омовения в микве, выучил наизусть дивные имена ангелов и не раз отказывался от еды.

Отец пытался ему препятствовать. Сам он, человек светский, охотник до удовольствий, сибарит, любитель красивых и приятных вещей, не мог понять замкнутого, скрытного и упрямого сына.

— Знаешь, Нохемче, — говорил он, — дед, блаженной памяти, говаривал, что даже на небе дураков не любят…

Ему страшно не хотелось отправлять сына в Нешаву, к этим горлопанам и святошам. Он боялся, что там мальчик совсем спятит, вырастет дикарем.

Матери Нохемче помолвка тоже была не по душе. Она и без того роняла слезы в шелковый платок каждый раз, когда Нохемче отказывался от еды или бродил как потерянный. К тому же она видела за границей невесту, Сереле. Та уродилась в отца и к тринадцати годам уже была высокой, крупной девушкой с крепкими ногами, копной рыжих волос, здоровыми зубами и даже налитой грудью — у нее, у ребецн, такой груди не было, даже когда она кормила Нохемче. Она это хорошо помнила. Ребецн непрестанно пожирала невесту взглядом, завистливым взглядом утонченной знатной дамы, которая завидует простушке за ее женственность. Она часто приговаривала, чтобы отвести от девушки дурной глаз:

Исроэл-Иешуа Зингер (1893–1944) — крупнейший еврейский прозаик XX века, писатель, без которого невозможно представить прозу на идише. Книга «О мире, которого больше нет» — незавершенные мемуары писателя, над которыми он начал работу в 1943 году, но едва начатую работу прервала скоропостижная смерть. Относительно небольшой по объему фрагмент был опубликован посмертно. Снабженные комментариями, примечаниями и глоссарием мемуары Зингера, повествующие о детстве писателя, несомненно, привлекут внимание читателей.

Имя Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) упоминается в России главным образом в связи с его братом, писателем Исааком Башевисом. Между тем И.-И. Зингер был не только старшим братом нобелевского лауреата по литературе, но, прежде всего, крупнейшим еврейским прозаиком первой половины XX века, одним из лучших стилистов в литературе на идише. Его имя прославили большие «семейные» романы, но и в своих повестях он сохраняет ту же магическую убедительность и «эффект присутствия», заставляющие читателя поверить во все происходящее.Повести И.-И.

В романе одного из крупнейших еврейских прозаиков прошлого века Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) «Семья Карновских» запечатлена жизнь еврейской семьи на переломе эпох. Представители трех поколений пытаются найти себя в изменчивом, чужом и зачастую жестоком мире, и ломка привычных устоев ни для кого не происходит бесследно. «Семья Карновских» — это семейная хроника, но в мастерском воплощении Исроэла-Иешуа Зингера это еще и масштабная картина изменений еврейской жизни в первой половине XX века. Нобелевский лауреат Исаак Башевис Зингер называл старшего брата Исроэла-Иешуа своим учителем и духовным наставником.

Роман замечательного еврейского прозаика Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944) прослеживает судьбы двух непохожих друг на друга братьев сквозь войны и перевороты, выпавшие на долю Российской империи начала XX-го века. Два дара — жить и делать деньги, два еврейских характера противостоят друг другу и готовой поглотить их истории. За кем останется последнее слово в этом напряженном противоборстве?

После романа «Семья Карновских» и сборника повестей «Чужак» в серии «Проза еврейской жизни» выходит очередная книга замечательного прозаика, одного из лучших стилистов идишской литературы Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944). Старший брат и наставник нобелевского лауреата по литературе, И.-И. Зингер ничуть не уступает ему в проницательности и мастерстве. В этот сборник вошли три повести, действие которых разворачивается на Украине, от еврейского местечка до охваченного Гражданской войной Причерноморья.

В сборник «На чужой земле» Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944), одного из лучших стилистов идишской литературы, вошли рассказы и повести, написанные в первой половине двадцатых годов прошлого века в Варшаве. Творчество писателя сосредоточено на внутреннем мире человека, его поступках, их причинах и последствиях. В произведениях Зингера, вошедших в эту книгу, отчетливо видны глубокое знание жизненного материала и талант писателя-новатора.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Блестящее писательское дарование Ги де Мопассана ощутимо как в его романах, так и самых коротких новеллах. Он не только описывал внешние события и движения человеческой души в минуты наивысше го счастья или испытания. Каждая новелла Мопассана – это точная зарисовка с натуры, сценка из жизни, колоритный образ мужчины или женщины, молодежи или стариков, бедняков или обитателей высшего света.

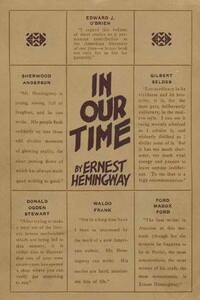

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

Роман «Пена» нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991) впервые был напечатан в нью-йоркской газете «Форвертс» в 1967 году под псевдонимом И. Варшавский. Под псевдонимом И. Башевис он увидел свет в 1971 году в буэнос-айресской газете «Ди пресэ», но на языке оригинала (идише) книга не издана до сих пор. На русском языке выходит впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман «Улица» — самое значительное произведение яркого и необычного еврейского писателя Исроэла Рабона (1900–1941). Главный герой книги, его скитания и одиночество символизируют «потерянное поколение». Для усиления метафоричности романа писатель экспериментирует, смешивая жанры и стили — низкий и высокий: так из характеров рождаются образы. Завершает издание статья литературоведа Хоне Шмерука о творчестве Исроэла Рабона.

Роман нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991) «Поместье» печатался на идише в нью-йоркской газете «Форвертс» с 1953 по 1955 год. Действие романа происходит в Польше и охватывает несколько десятков лет второй половины XIX века. Польское восстание 1863 года жестоко подавлено, но страна переживает подъем, развивается промышленность, строятся новые заводы, прокладываются железные дороги. Обитатели еврейских местечек на распутье: кто-то пытается угнаться за стремительно меняющимся миром, другие стараются сохранить привычный жизненный уклад, остаться верными традициям и вере.