Япония - [2]

Все восточное побережье острова Хонсю, от Нагойи до Токио, было омыто десятиметровой волной, пришедшей со штормом. В Токио скорость ветра достигала 165 километров в час. Воздушное и железнодорожное сообщение было полностью остановлено. После этого тайфун повернул к северу, по направлению к центру Хонсю, пройдя через провинции Тойама, Ямагата, Акита и Ниигата.

В Нагойе, городе с населением более миллиона, скорость ветра превысила 200 километров в час. Объединенная сила волн и ветра выбросила на берег стоявшее в заливе судно “Шаншай” водоизмещением 7.000 тонн. (…) Жертвы тайфуна «Вера» составили 4.464 погибших, 2.000 пропавших без вести, 10.000 раненых и 400.000 оставшихся без крова."[3]

Ежегодно Япония встречает от 15 до 30 тайфунов. По преимуществу — в сентябре—октябре, когда на Дальний Восток приходит совершенно особенная — прозрачная — осень. Этот регион (Япония, Сахалин, русское Приморье) находится на границе континентального массива Евразии и чаши Тихого океана, отсюда — муссонный характер климата. Осенью материк быстро охлаждается, и над районом Оймякона формируется устойчивый и с каждым днем все более холодный Восточно-Сибирский антициклон. Ветра с северо-запада, прохладные и сухие, приносят звенящую тишину; воздух абсолютно чист; и горизонт отодвигается, кажется, на десятки километров; склоны гор, заросшие кустарниками, окрашиваются в кармин и золото, образуя невесомое цветное покрывало, складками спускающееся к морю. Здесь нет дождей, столь характерных для европейской осени, а все «положенные» осадки выливаются в один-два дня, когда приходит Тайфун.

А потом наступает зима, длинная, холодная и малоснежная. Еще и в конце XIX столетия каждая зима была для японских крестьян (по крайней мере на Хоккайдо и северном Хонсю) игрой в рулетку со смертью. Обледенелые горные склоны, ветер, вымерзшая и вымершая природа, невероятная нищета… Зимами в японские горные деревни, отрезанные друг от друга, от побережья и городов, возвращалась, спускаясь с вершин, носящих гордые имена: Асахи, Адзумо, Ивате, Абакума, — культура раннего неолита, и вновь и вновь, как десятки тысяч лет назад, старики уходили в горы и там умирали, увеличивая остальным шансы пережить зиму.

В марте погода меняется, теплые влажные ветры с Тихого океана несут туманы и частые моросящие «сливовые» дожди. Температура воздуха быстро переходит через ноль, а потом на два-три месяца замирает где-то около плюс десяти градусов. Так что сезоны на Дальнем Востоке сдвинуты: лето начинается в конце июня, уже после солнцестояния, и заканчивается не ранее равноденствия.

С геологической точки зрения Япония представляет собой типичную островную дугу, отделяющую континентальную евразийскую плиту от океанической коры Тихого океана. Соответственно, вся территория страны, вся без исключения, оказывается сейсмоопасной зоной. Япония уверенно держит первое место в мире по количеству землетрясений и действующих вулканов.

"Эпицентр землетрясения 1923 года в Токио (известного как Канто-даи-шинсаи — великое землетрясение Канто) находился в заливе Сагами рядом с островом Ошима, в 70 километрах южнее Токио. Как и в сицилийской Мессине, в Токио не произошло предварительных слабых, толчков. Основной толчок был зафиксирован в полдень, когда деловая активность сворачивалась и токийцы готовились к уик-енду, а тысячи домохозяек готовили субботний обед.

Жилища большинства людей в японской столице были выстроены из легкой древесины и картона и находились тесно друг к другу, что вполне разумно там, где существует постоянная сейсмическая нестабильность. Разрушенный дом легко восстановить, а жителям проще выбраться из под обломков. Но такие дома чрезвычайно пожароопасны. Сильные ветры, сопровождающие землетрясение, разносили пламя от кухонных плит, газ из разорванного газопровода подхватывал его, и в результате во многих точках города начались пожары, которые постепенно объединились в один большой погребальный костер. Нефтяные танки на морских базах в Йокогаме треснули, выливая тысячи галлонов горящей нефти на улицы города и в залив. Горящая масляная пленка превратила морскую поверхность в сущий ад, погубив множество людей, которые прыгали в воду, ища спасения от огня."[4]

В Йокогаме и Токио погибло 143.000 человек, а всего в краю Канто лишились жизни более 200.000 японцев. Этот рекорд не был перекрыт атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

Разрушительные силы природы господствуют на японской земле безраздельно, и если цивилизация есть ответ на вызов,[5] то культура Ямато представляет собой ответ на вызов со стороны стихийных бедствий.

Во всяком случае, две черты японского национального характера, особенно резко проявившиеся в Тихоокеанской Войне, — фатализм и неприхотливость, доходящая до стоицизма, — обязаны своим происхождением сейсмической нестабильности страны.

С землетрясением нельзя бороться. От него невозможно спасти жизнь, не говоря уже о накопленных богатствах. И Япония не знала сокровищниц, циклопических стен, грандиозных дворцов и величественных храмов. Но равным образом Япония не знала героев бого— и тираноборцев, ее легенды не прославляли безумцев, дерзающих бросить вызов судьбе. Японцы

Наконец-то! Долгожданная книга культового историка, перевернувшего наши представления о Второй мировой войне! Убедительный ответ на самые острые, самые спорные, самые главные вопросы: мог ли Советский Союз отразить наступление противника, не допустив немецкие войска до Москвы и Сталинграда? Существовала ли у немцев стратегия, позволяющая им добиться разгрома СССР уже в 1941 году? Ответ в обоих случаях утвердительный. Да, такая стратегия существовала. Да, Советский Союз мог отразить немецкое наступление малой кровью.

В современном мире для владения стратегическим знанием нужно знать и понимать много других вещей, поэтому мы решили, что книга будет не только и не столько о военной стратегии. Эта книга – о стратегии как способе мышления. Она также и о том, куда и как развивается стратегическое знание, какие вызовы стоят перед стратегией в современном мире и в чем будет заключаться стратегия в мире постсовременном.Мы рассчитываем, что книга «Стратегическое знание» будет полезна и интересна всем читателям. Для кого-то она станет учебником или подспорьем в работе (в ней есть конспекты и схемы)

«Дикие карты» («wild cart», «джокер») – это маловероятные, но крайне значимые события. Такие события выходят за рамки прогностических возможностей человечества, однако стоит им произойти, как тотчас же кардинально меняются судьбы и образ мышления людей. Это могут быть как глобальные катастрофы (падение астероида), так и неожиданная и важная инновация (позиционная запись числа, двойная бухгалтерия), принципиальная идея (майорат), художественный текст («Алиса в Стране чудес»). В своей новой книге «Дикие карты» будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга от автора бестселлеров «Вторая Мировая. Война между Реальностями» и «Тихоокеанская премьера» – это не просто историческое расследование, больше, чем путеводитель по лабиринтам исторических альтернатив. Это разгадка величайшего «кроссворда» XX века, открытие тайных смыслов и скрытой логики в, казалось бы, самой нелогичной и парадоксальной войне.«К Первой Мировой готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, и оказалось, что к ней никто не готов.Война мыслилась как быстрая, подобная удару молнии, – но затянулась сверх всяких разумных пределов, поставив воющие государства на край гибели.Армии Первой Мировой уникальны по сочетанию умных и образованных офицеров, талантливейших генералов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения солдат.

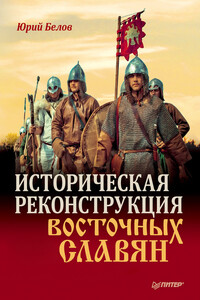

Как жили наши предки-славяне тысячу лет назад? Как выглядели, во что верили, какие обряды проводили, как вели хозяйство и сражались с врагами? Да и вообще: как это – жить, например, веке в девятом? Обо всем этом можно прочитать в книгах. Но есть только один способ испытать на себе – стать реконструктором. Движение исторической реконструкции с каждым годом собирает все больше любителей истории. Как к нему присоединиться? Из чего сшить костюм? Как сделать настоящую кольчугу? Где тренируют древнерусских воинов сегодня? На все вопросы новичка-реконструктора ответит эта книга.

"Когда-то великий князь Константин Павлович произнёс парадоксальную, но верную фразу — «Война портит армию». Перефразируя её можно сказать, что история портит историков. Действительно, откровенная ангажированность и политический заказ, которому спешат следовать некоторые служители музы Клио, никак не способствует установлению исторической истины. Совсем недавно в Киеве с непонятным энтузиазмом была отмечена в общем-то малозаметная дата 100-летия участия украинских войск в германской оккупации Крыма в 1918 г.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.